こんばんは。

先日、いつもの本屋さん巡りをしているとき、おもわず表題にひかれた本がありました。その題名は、「人類の起源、宗教の誕生」です。

ブログに訪れていただいている方はご存じですが、「人類の起源」にまつわる本をみると読まずにいられない性分です。それが考古学でも歴史学でも社会学でも解剖学でも化学でも、なぜ人類が生まれたのか、との謎ほどスリリングでワンダーな謎はありません。近年は、DNA研究によってアフリカで最初の人類が立ち上がり、その後、世界中へとグレートジャーニーによって広がっていったとの説が強く支持されているようですが、それだけが真実なのではありません。

我々ホモ・サピエンスは唯一の人類でないことも事実のようです。

猿から猿人、類人猿、人類への進化。そこからホモ・サピエンスまでの道のりは絶滅の歴史である、と言われています。定説では、700万年前に霊長類は、人とチンパンジーに分かれたといいます。そして、700万年の間に人は人として進化し、チンパンジーはチンパンジーとして進化したと考えられています。チンパンジーは、よく人と比較されていて同じ仲間なのになぜこんなに違うのか、と語られますが、700万年前の別れたときに比較するのならまだしも、700万年進化した後の生物を並べてみてもその比較自体がナンセンスと言われても仕方がありません。

(有名チンパンジー「プリンちゃん」asahi.com)

現在、考古学的研究ではホモ・サピエンスと同じ枝にいた人類は、少なくとも25種はいたと考えられています。ところが、我々、ホモ・サピエンスのみがこの地球上に生き残り、他の種族たちはことごとく絶滅してしまったというのです。我々と最も近い兄弟といわれるネアンデルタール人は、最も近年まで生きていた人類です。ホモ属がこの2種になったのは約5万年前、さらにネアンデルタール人が絶滅したのは、約4万年前といわれています。

ネアンデルタール人は、我々よりも大きな脳を備えており、その大きさもホモ・サピエンスより大きく力もあったようです。なぜ、我々は生き残り、彼らは絶滅したのか。やっぱり、「人類の起源」は最もワンダーな話題なのです。

さて、そんなことで今週は京都大学の総長である人類学者と同志社大学神学部の宗教学者による最新の対談本を読んでいました。

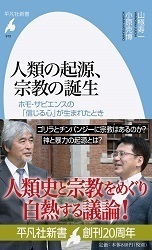

「人類の起源、宗教の誕生‐ホモ・サピエンスの「信じる心」が生まれたとき」

(山極寿一 小原克博著 平凡社新書 2019年)

【宗教は人間独自のものなのか】

宗教とは何か。あまりにも広大な設問ですが、私にはまったく答えを見つけることができません。日本人の場合には、「鰯の頭も信心から」といわれるように八百万(やおよろず)の神をすべて神と崇めている多神教で、この世のものにはことごとく神様がいるわけですから、これを宗教と呼べば、ますます得たいが知れなくなります。ただ、どんな神であろうと、信じることが原点であり「ありがたや、ありがたや」との言葉そのものが宗教ではないか、とも思います。

無節操な日本人に比べて、一神教は壮絶であり、残酷です。同じキリストを信じる宗教でも、カトリックとプロテスタントに分かれ、争いを起こして何年にもわたりあまたの人を殺してしまいます。キリスト教とイスラム教に至っては、十字軍やヨーロッパ侵略、インドのムガール帝国まで、まるで世界を奪い合うような長い歴史を持っています。どちらの神が正しいのか、が戦争に至る文化は日本人には永久に理解できないのかもしれません。

ただ、宗教に政治が絡んでくると殺し合いが起きることはうなずけます。日本でも信長や秀吉ははじめのうち、異質で珍しい文化が交易として有効だとの考えからキリスト教を受容していましたが、キリスト教徒が為政者に逆らったとたん、キリスト教徒を弾圧し、鎖国にまで至ったのです。さらに、仏教の歴史としても信長は一向一揆を禁止し、盾突く一向宗を根こそぎ焼き殺すという暴挙までを起こしています。仏教は神を信じるわけではありませんが、自らが悟ることで極楽浄土が開けるとの信仰は、特異な位置づけにある宗教だと思います。

さて、宗教の定義は不明ですが、ますは「信じる」ことが宗教の要件であることは間違いないようです。よくわからないのは、「信じる」とは苦悩から救われる、とか幸せが訪れる、とか願いが叶うとか、なにか現世的なものが伴うから信じるのではないのでしょうか。無償の祈りや信心というのは現代人にはわかりにくいものです。一神教の場合には、神はどうやら絶対のもののようで、そのことが現世のご利益とは関係のない「信心」を生み出すようです。

ただ、「幸せになる」ことが現世の利益であるとすれば、すべての宗教はそこに行きつくことを目的にしているのかもしれません。

この本を読もうと思った動機は、人類の起源への好奇心もさることながら、定義不明の宗教のことが少しは理解できるかもしれないとの思いもあったのです。

(「人類と宗教対談」amazon.co.jpより)

この本の目次を紐解いてみましょう。

第1章 人類は「物語」を生み出した

第2章 暴力はなぜ生まれたか

第3章 暴走するAIの世界

第4章 ゴリラに学べ!

第5章 大学はジャングルだ

(補論)

◎人間、言葉、自然――我々はどこへ向かうのか 山極寿一

◎宗教が迎える新しい時代 小原克博

大学の研究者の対談というと、堅い話を想像しますが、このお二人の対談は一味違って最新の知見に基づいた自由な語り合いが繰り広げられます。第1章は、題名そのままにホモ・サピエンスがなぜ唯一の人類として生き残ったのか。そこに宗教はあったのか、が語られます。

皆さんは、渋谷の駅前に鎮座する忠犬ハチ公の物語をよくご存じだと思います。人が何者かを信じ、祭り、祈ることが宗教のはじまりとすれば、犬は何かを信じることがあるのでしょうか。ハチは、毎日夕方になると大学から帰宅するご主人、上野教授を待って渋谷駅に通っていました。ところが、ある日上野教授は大学での講義中に脳溢血で帰らぬ人となってしまいました。そのことを知らないハチは、毎日渋谷駅で上野教授の帰りを約10年に渡って待ち続けました。

果たして、犬は何かを信じて渋谷駅で約10年もの間ご主人を待ち続けたのでしょうか。

(東京大学のハチと上野教授 asahi.com)

我々人類は、その昔長らく狩猟生活を続けていました。その中で、子供を育てるために相互に協力し、集団生活を始めたことが生き残りの大きな分岐点であったといわれています。集団は、洞窟を住処として生活していましたが、彼らは洞窟に素晴らしい壁画を残していました。先史時代の洞窟壁画は世界各地で発見されていますが、最も有名なものは2万年前に描かれたとされるラスコーの洞窟画です。その中には、みごとな写実画もあれば、デフォルメされた象徴画にみえる画もあるのです。

象徴的な画は、そこにはアミニズムやシャーマニズムの匂いが漂います。アミニズムは、動物に霊魂を見出して祭るものであり、シャーマニズムは、巫女が霊的なものに祈り憑依することによって儀式を行い、祈りをささげるものです。宗教のはじまりを明確にすることは難しいようですが、お二人は少なくとも人類は狩猟時代には宗教的な意識を持っていたのではないか、と語ります。

【宗教のもたらすもの】

ホモ・サピエンスが集団化していく過程で、宗教は共同体の倫理として形作られたと言います。最初は、集団の狩猟により移動生活していた我々も、農作物を育てる生活がはじまると、集団で定住するようになります。すると、共同体の人数は倍々ゲームで増えていくことになり、大集団を統率するための規範が必要となります。人が共同体をうまく統率できるのは、150人が限界だそうです。それを超える集団になると、何らかの規範が必要で、宗教はその1つになったのです。お二人は、それを「共同体のエシックス(倫理)」と語りますが、それは確かです。

人が農耕牧畜により大集団で定住すると、そこには境界が生まれます。境界が生まれ、農作物による蓄財がはじまると、その富を狙って境界を越え強奪する行為が生まれます。狩猟時代、ホモ・サピエンスは槍や弓などの武器を使って狩猟を行っていましたが、武器を同じ人間に向けるようになったのは、農耕牧畜による定住以降のことだそうです。

宗教が共同体のエシックスだとしても、そこに争いを戒める教えがあるにもかかわらず、なぜ宗教が戦争を引き起こすのでしょうか。対談では、明確な答えが用意されています。それは、宗教が政治や権力に使われたときに争いが起きるとの答えです。もともと宗教は、時の権力者の通年とは異なる教えを説いてきました。ところが、権力が宗教の力を利用しようとしたときに、そこには争いが勃発するのです。なるほど、宗教自体に戦いの要素があるのではなく、宗教が手段となったときに人は争うということです。なるほど納得です。

(ベラスケス作「ブレダの開城」80年戦争より)

この対談に面白い話がありました。それは、サルの話です。サルは、群れで生活しており、ボスが異なる群れ同志では、なわばりや食べ物を巡って争いが勃発する場合も多くあります。いがみあう2つの群れが争っていた時に、その間を年寄りのおばあさんザルが通過をしました。闘争中の群れは、おばあさんザルに手を出さないばかりか、おばあさんザルが通ると争いが止んだというのです。

人間の場合でもいさかいの原因となった出来事について、年寄りは過去に同様の原因で争いが起きたことを経験しています。その年寄りが、経験に基づいて争いの仲介を行うと、当事者はそのことが過去に解決していたことを知り、争いが収まるというのです。含蓄のある話だと思っていたら、そのおばあさんザルは、喧嘩をしていたボスザル、両方の祖母だったのかも、とのオチで思わず笑ってしまいました。

さて、人類学と宗教学の、汲めども尽きぬ対話は縦横無尽の広がりを見せて進んでいきます。人は、科学によって驚くべきスピードで進歩を重ねてきました。科学は、あらゆる現象の原理を明らかにし、すべてを見える化していきます。お二人の話題は、宗教が担っていた共同体のエシックス(倫理)は、科学の見える化と資本主義によるグローバル化によってその役割と意義を失いつつある、との方向に進んでいきます。

【人類と宗教はどこに行くのか】

そして、お二人の話はAI社会となっていく我々の未来へと進んでいきます。

対談の終盤でキーとなるのは、西田幾多郎の哲学、「善の研究」です。人間は、言葉を編み出した時からものごとを抽象化することを覚え、抽象化した言葉を語り伝えていくことであらゆる事象を共有化する術を身に付けて発展してきました。抽象化するとは、言い換えれば仮想化すること、つまりヴァーチャル化することです。

科学の発展は、実証できない仮説を信じない世界を生み出しました。つまり、科学的に証明されないような事象を我々は不信感をもって見るようになります。人工知能は、我々が言葉で著わすものについて、それを膨大なデータとして蓄積し、分析することによって、これまで人間にはできなかったシミュレーションや未来予測を可能にしました。しかし、人工知能には我々が肉体で感じる意識を持つことはありません。そして、お二人の対談は、今、ホモ・サピエンスが直面している言葉による抽象概念の極大化というとてつもなく大きな危機へと進んでいくのです。

この対談は、最後に「大学」という場が持つ可能性についての話に至り、読み物的に終了してしまうのですが、最後に用意されたお二人の論考が拡散された対談をもとの場所に引き戻してくれます。そして、そもそも命は何を求めてきたのか、との深遠な話に向かっていくのです。

今年は、台風や豪雨のせいで日光の紅葉も元気がありません。被災した地域の皆さんも、まだまだ復興には程遠いと思います。世界じゅうのたくさんの人々はいつも被災している皆さんを応援しています。一日も早く生活が戻ることを心よりお祈りしています。

それでは皆さんお元気で、またお会いします。

〓今回も最後までお付き合いありがとうございます。

にほんブログ村⇒プログの励み、もうワンクリック応援宜しくお願いします。