こんばんは。

トランプ大統領が就任してからはや10日が経ちました。

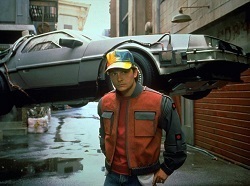

トランプ大統領と言って思い出すのは、1980年代に大ヒットした映画「バック トュー ザ フューチャー」です。天才的なマッドサイエンティストであるドクが発明した空飛ぶスーパーカー「デロリアン」号で、高校生のマーティが時空を旅する物語は、世界を席巻しました。

この映画の魅力は、マーティが住んでいる家や街を舞台にして、その家族の物語を描くことで観客にリアリティと親近感を感じさせたことです。マーティは、アメリカのどこにでもいる高校生で、第1作は、マーティが1955年、両親が恋に落ちた時代にタイムトラベルすることから物語が始まります。そして、こともあろうに自分のお母さんに一目惚れされてしまう、というワンダーなシチュエーションに観客は引き込まれてしまうのです。

若き母親の息子への恋が深まるに従って、持ってきた現代の写真からマーティの姿がかすれていく映像にドキドキが高まっていったことをよく覚えています。

トランプ大統領が登場するのは、第2作。とは言っても本人が出演しているわけではなく、そこに登場するビフと称するボスキャラのモデルとなっているのです。この映画はタイムパラドクスがテーマとなっているのでややこしいのですが、主人公とボスキャラのビフは、第1作で描かれた1955年から第2作の舞台である2015年まで、相対する運命にあります。

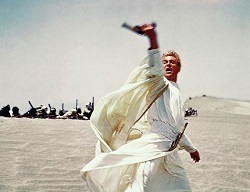

(映画”Back to the futureⅡ” movie walkerより)

2015年のビフ老人は、マーティが出来心で買った「スポーツ年鑑」がゴミ箱に捨てられているのを見つけ、それを拾います。そして、隙を見てデロリアン号を借用し1955年へとタイムワープ。その時代の自分に、その「スポーツ年鑑」を手渡したのです。その本には、1950年から2000年までの様々なスポーツの結果が掲載されていたのです。

マーティが元の1985年に戻ってみると、そこでは億万長者となったビフが、ヒルバレーに君臨し、我が物顔に振る舞っていたのです。そこでは、「ビフのカジノパレス」と呼ばれる27階建ての高層ビルを本拠とするビフが、街を支配していました。彼は、こともあろうにマーティの父親を殺害し、昔恋していたマーティの母親と無理矢理再婚していました。

この1985年のビフのモデルが当時(1989年)のドナルド・トランプだったというのです。

この映画に出てくる、「ビフのカジノパレス」は、1985年にトランプ氏が建築した「トランプ・プラザ・ホテル・アンド・カジノ」に似ており、そこに住むビフは、当時、ニューヨークで派手な再開発事業を展開し、「アメリカの不動産王」と呼ばれたトランプ氏を思わせるものだったのです。

映画で描かれる1985年のビフは、欲しいものを手に入れるためには殺人さえいとわない極悪人ですが、トランプ氏とは全く異なるキャラクターです。しかし、大統領選挙で負けると選挙結果がいかさまだとして受け入れず、こともあろうに支持者たちが連邦議会に乱入することまでも煽動する姿を見ると、そのイメージが重なって見えるのは私だけでしょうか。

トランプ氏は、いくつもの裁判で違法行為を問われ続けながらも、「アメリカ・ファースト」を掲げて支持者たちに夢を与えることを想起させ、みごと第47代アメリカ大統領へと返り咲きました。就任して10日間で、国連世界保健機構から脱退、パリ協定からの脱退、議会乱入者への恩赦、自らの政策に反対する連邦職員の解雇、関税機構の新設、財政政府効率化省新設、などなど矢継ぎ早に大統領令への署名を行いました。

(大統領令に署名するトランプ大統領 yomiuri.com)

ウクライナ戦争やイスラエル戦争の停戦にも意欲を見せますが、その語り方は尋常ではありません。イスラエルには、停戦が実現しなければ「双方にとってひどいことになる。」、ロシアには関税課税をちらつかせるなど、ほぼ脅迫とも思えるような発言が続きます。

トランプ大統領は、実業家として何度となく倒産、破産を経験しており、その都度、復活してきた経歴を持っています。さらには、2004年からはNBCの「アプランティス」というTV番組のホストを務め、この番組は10年以上継続し、大人気を博しました。その押し出しの強さ、カリスマ性は、大統領選でもアメリカ国民の人気を博するのに十分な魅力を醸し出していました。

トランプ大統領の就任に当たって、世界中の国々がその言動を注目しています。

それは、警戒の域を超えて、恐れているようです。しかし、トランプ氏は、2期目の大統領であり、大統領の任期は憲法で2期4年までと定められています。トランプ大統領は、最後の4年間で自らを偉大な大統領として歴史に名を残したいと考えているに違いありません。それは、決して「汚名」ではないはずです。果たして、アメリカを偉大な国に復活させ、世界に平和と新たな秩序を打ち立てることが出来るのか、その手腕には大いに注目が集まります。

さて、前振りが長くなりましたが、今週読んだ本の紹介です。

このブログは、ご承知のとおり「インテリジェンス」に眼がありません。今週は、そのポップに「今読むべき本物のインテリジェンス小説!」との文字を目にして、思わず購入してしまった本を読んでいました。

「崩壊の森」(本城雅人著 文春文庫 2022年)

【混沌の中のインテリジェンス】

この小説の主人公は、中堅新聞社の特派員である土井垣侑(たすく)です。

著者の本城雅人氏は2009年にデビュー作の「ノーバディノウズ」で、松本清張賞候補になるとともに、翌年、同作で第1回サムライジャパン野球文学賞を受賞しています。その後の作品でも、大藪春彦賞や直木賞の候補に挙がっており、2017年には、「ミッドナイト・ジャーナル」で吉川英治文学新人賞を受賞した、実力派の推理小説作家です。

氏は、20年間スポーツ新聞の記者を経験した後に退社して小説家となり、野球や新聞記者を題材とした推理小説を得意にしています。今回文庫化された「崩壊の森」は、新聞記者を題材とした小説です。

(文庫「崩壊の森」 amazon.co.jp)

(以下、ネタバレあり)

主人公、土井垣侑は大学で、ロシア語を専攻して新聞社に入社した記者で、ロシア語専攻の理由を受験者が少なく合格しやすそうだった、としながらもロシア語を生かして特派員の仕事をこなそうと密かに海外特派員を狙っていました。侑は、1987年の4月にモスクワ支局へと赴任します。年齢は34歳。記者としてそろそろ脂がのってくる頃の赴任です。未だ共産主義国として世界に君臨するソビエト連邦。小説では、徹底的に統制された共産国ソビエト連邦のモスクワに降り立ち、支局へと向かう場面が描写されていきます。

支局には、先輩駐在員の新堀が土井垣を待っており、引き継ぎが行われます。我々は、二人のやりとりから当時のソビエト連邦の状況と新聞記者の仕事とは何かを知ることになるのです。例えば、「特ダネ禁止」の原則です。共産主義国では、プレス発表にしても、マスコミから流れる情報にしても、すべては政府に統制された情報であり、特ダネと思って本国に配信しても、すべてはソ連に利することになる。それを戒める意味で、「特ダネ禁止」が不文律となっているのです。

土井垣がモスクワに降り立ったとき、ソ連ではちょうどゴルバチョフが共産党書記長に就任し、「ペレストロイカ」を打ち出していました。時代は、まさに激動の時を迎えていました、土井垣は、新堀の言葉を心に秘めつつ、自らの情報網を培おうと、毎晩、夜のモスクワを徘徊して酒を飲み交わす日々を送ることになります。

ロシア人は、共産主義の元で無口ではありますが、信頼されれば心からの友となる、と言います。友となるためには、ウォッカを浴びるように飲むことが必要です。ロシアでは、つぶれるほどに飲んでも正気でいられる人間だけが信頼されるのです。

(クレムリンと赤の広場 travei walkerより)

ここから小説は、インテリジェンス小説の様相を呈することになります。

スパイ小説には、必ず謎の美女が登場します。(ダニエル・ビアンキのような) この小説に登場するのはハンナ・グリンカ。フィンランドの実業家ですが、祖父母がロシア人でフィンランドにいたときに革命が起きて帰国できなかった移住者だと言います。土井垣がソ連外務省主催の海外記者懇談会のためにベラルーシに飛ぶ飛行機で、息をのむような美女に出会います。

空港の持ち物検査で別室に連れて行かれたとき、検査室で男性の検査官に検査されていたのが彼女でした。検査官は、彼女のワンピースの裾から手を入れて太ももの奥まで触ろうとします。土井垣が止めようと声を出そうとすると、彼女は毅然とした顔で土井垣をテで制します。止めれば検査が長引くことになるからです。機上ででは、たまたま彼女が隣の席となり、土井垣は彼女と親しく話をすることになります。

さらに、毎晩の人脈作りのための飲酒めぐりの中で、ある日、ラフでおしゃれな服装の雑誌記者から声をかけられます。その男の名前は、ボリス・カルビン。彼は、「青年と未来」という雑誌の記者で、モスクワの若者文化に精通しています。ボリスは、タスクと親しくなり、若者たちが集まるアングラディスコ(怪しげな建物の地下にあります。)に連れて行ってくれたり、様々な情報を流してくれたりする、貴重な情報源となります。

【クーデターとソビエト連邦の崩壊】

小説は、淡々と土井垣の取材を追いながら徐々に歴史的瞬間へと近づいていきます。この小説のクライマックスは、1991年8月の共産党内でのクーデターとそれに続く12月のソビエト連邦消滅、ロシア連邦の成立です。

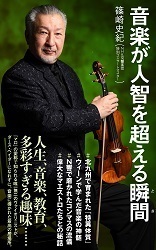

ソビエト消滅と言えば、思い出すのは佐藤優氏の作品です。

当時佐藤優氏は、モスクワの日本大使館に勤務する外交官でした。しかし、その使命は、情報分析を専門に行うインテリジェンスオフィサーでした。その作品とは、氏がえん罪で服役し、出所した後に上梓した「自壊する帝国」(新潮文庫)です。

(文庫「自壊する帝国」amazon.co.jp)

氏は、1991年8月のソビエト連邦におけるクーデター勃発時モスクワで勤務しており、モスクワで培っていた人脈からの情報で、当時誰も知り得なかったゴルバチョフの消息(生存と居場所)を突きとめ、世界中の誰よりも早く日本にその情報を送ったことで知られています。この小説の解説は、その佐藤優氏が筆を執っています。

実は、この小説にはモデルがいます。その新聞記者は、この事件の前、ゴルバチョフ書記長が、共産党の一党独裁を放棄して多党制を認める瞬間をスクープしていました。なぜ、そんなことが可能だったのか。そのサスペンスが、この小説で語られています。もちろん、小説はフィクションです。しかし、そのリアリティは、綿密な取材によってまさに再現されているのです。

佐藤優氏は、実際にモスクワでこの記者と交流を持っていました。そして、この小説の中にも佐藤さんを思わせる人物が、小田垣の情報源のひとりとして描き出されています。

我々の想像を超える物語。皆さんもこの小説でそのインテリジェンスの奥深さを堪能してください。日常では味わうことが出来ないサスペンスと感動を味わうこと間違いなしです。エピローグで描かれるロシア連邦でのエピソードは、チェチェン紛争やウクライナ侵攻を予感させ、戦慄を覚えます。

それでは皆さんお元気で、またお会いします。

にほんブログ村⇒プログの励み、もうワンクリック応援宜しくお願いします。