こんばんは。

恩田陸さんは、これまで様々なアプローチで、吉川英治新人賞、日本推理作家協会賞、山本周五郎賞など数々の賞を受賞しています。その恩田さんが2017年、ついに直木賞を受賞しました。その作品は、「蜜蜂と遠雷」。この作品は、直木賞と共に恩田さんとしては2回目の本屋大賞をも受賞しました。いったいどれほど面白い本なのでしょうか。その「蜜蜂と遠雷」がついに文庫で発売されたのです。

いつも本の話題で盛り上がる本好きの先輩も単行本で読んで、大推薦。ずっと推薦本リストに載っていました。本屋さんで文庫本を見て、すぐに購入したのは当然でした。

「蜜蜂と遠雷」(恩田陸著 幻冬舎文庫上下巻 2019年)

(文庫「蜜蜂と遠雷 上巻」 amazon.co.jp)

【クラシック音楽の素晴らしさ】

音楽を文章にすることは難しい。

クラシックは、再現芸術です。まず、楽譜を書いた作曲家がおり、演奏家はその楽譜に従って自らの解釈や想いをその音に乗せて音楽を奏でます。さらにオーケストラが奏でる音楽の場合には、そこに指揮者による楽譜の解釈が加わることになるのです。そのために、同じ作曲家の音楽でも演奏家や楽団、指揮者によって時には全く別の音楽に変身してしまう場合もあるのです。

例えば、最も好きなブラームスの交響曲第一番にしても、サイモン・ラトル指揮のベルリン・フィルの交響曲全集は知られていますが、イギリス人らしい軽快なブラームスはあまり趣味に合いません。ダニエル・バレンボイム指揮、シカゴ交響楽団のブラームスは、低音域を響かせようとする解釈が曲の美しさをとどめているところに難があり、先日亡くなった大御所ロリン・マゼール指揮、クリーブランドファイルのブラームスは、華やかに歌い過ぎていて納得できません。

やっぱり、1959年にカール・ベームがベルリン・フィルを指揮したグラムフォン録音のブラームが最高でした。ブラームスは、ベートーヴェンの交響曲の偉大さにプレッシャーを感じて作曲家として名を成したのちにもなかなか交響曲を書くことができませんでした。若き日に交響曲のために書いたスコアは、ピアノ協奏曲やレクイエムに転用され、第1番が完成したのは構想から21年を経た43歳のときだったのです。そこに込められたベートーヴェンを継承しつつ新たな交響曲を創るとの思いは、粘着質なブラームスの中では、濃淡と起伏にとんだこの第1番にいかんなくあらわされています。

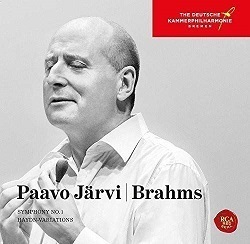

もう何十年もこのベームの盤を超えるブラームスを聴くことが出来なかったのですが、先日、ついにベームを超えるブラームスを耳にしたのです。それは、ライブで味わったドイツ・カンマーフィルのブラームスでした。指揮者はパーヴォ・ヤルヴ。その解釈は、出だしの荘厳な弦楽器から魂に響くかのような張りと深みを備えた重層音から始まり、その戦慄が唄うような管楽器に見事に引き継がれ、古典とロマンを繰り返しあざやかな音を届けてくれました。音楽に最も心を動かされた瞬間でした。

(「ヤルヴィ指揮 ブラームス1番」 amazon.co.jp)

話は横道にそれてしまいましたが、指揮者によってオーケストラが奏でる音がまったく異なるように楽器の場合には演奏家によって曲は全く別の顔を持つようになります。先日、ファジル・サイのベートーヴェン「熱情」を聴きましたが、彼の心の底からわき出るような荒けづりなピアノの音は、ベートーヴェンのスコアを超えて、演奏家の情念を我々に聞かせてくれました。アルゲリッチ、ポリーニ、内田光子、アシュケナージ、ツィマーマンとすべてのピアニストが名ピアニストですが、同じ「熱情」は一つとしてありません。

一人の演奏者が、作曲家が残した楽譜をどのように解釈、消化して音として表現するのか。それは、その演奏を聴けば分かります。しかし、こうした再現芸術の素晴らしさを言葉や文章で伝えるにはどうしたらよいのでしょう。かつて、文豪トーマス・マンは、「ファウスト博士」を執筆するときに、主人公であるアドリアン・レーヴァーキューンのピアノ演奏を表現するために、音を文章にする訓練を積んだと言います。ノーベル賞作家にして、音楽を文章や言葉に翻訳することは非常に難しい仕事だったのです。

【音楽と人のための小説】

今回の小説は、国際ピアノコンクールにおけるピアニストたちの闘い?を描いた大作です。そのコンクールは日本国内で最も有名な「芳ケ江国際ピアノコンクール」です。3年に1度芳ケ江市で開催されるコンクールは、そのオーディションが世界各国で行われ、そこで選ばれた90人のピアニストが優勝を勝ち取るために芳ケ江市に集い、その演奏を競うイベントです。恩田さんは、ここに参加する4人の若者たちの活躍を中心に、「エントリー」、「一予選」、「二次予選」、「本選」と4つの章に渡って描いていくのです。

それにしても、演奏家のタマゴたちが競い合う国際ピアノコンクールを描いた小説が、直木賞や本屋大賞を受賞できるのか。とても不思議です。この作品の執筆量は半端ではありません。文庫本では、上巻454ページ、下巻491ページというボリュームですが、その物語の面白さに一気に読み進んでしまいます。その面白さに読み始めるともう止まらないのです。

最初に読み始めたときに、思わず表紙を見直して著者の名前を確認してしまいました。著者は、確かに恩田陸さんです。見返してしまったのは、これまで読んだ恩田さんの文章と、全く異なる筆運びだったからです。小説は、ピアノコンクールへの「エントリー」と題された章からはじまります。描かれるのは、16歳の少年です。名前は明かされません。見知らぬ外国の街で、時間に遅れないように急ぐ少年の描写。

そうです。小説はコンクールに参加する若い音楽家たちを描くことを中心に進行していきます。コンクールの参加者は、一番年上の若者が28歳、最も若いコンテスタント(参加者)は15歳。その世代の闘いが描かれます。そこに審査員や参加者の師匠もからんできます。こうした小説には、それにあった文体が必要です。恩田さんは、これまで築き上げてきた小説作法や文体の中で、この小説のための文章を紡ぎ出したのです。それは、これまでの小説にはない、平易でリズミカルな文章だったのです。

さらに、恩田さんはこの小説を面白くするために様々な技法を駆使しています。各章にはエピソードごとに小見出しが創られています。その見出しが、また見事に音楽を描く小説らしい見出しとなっています。例えば、「第二次予選」と題された章のエピソード見出しは、「魔法使いの弟子」、「黒鍵のエチュード」、「ロンド・カプリチオーソ」、「音の絵」、「ワルキューレへの騎行」、「月の光」、「虹の向こうに」、「春の祭典」、「鬼火」、「天国と地獄」、と音楽ファンならば、思わずほくそ笑んでしまう題名が続いています。

(「魔法使いの弟子」のミッキー YouTubeより)

そして、恩田さんが小説家としてのプロの技を発揮しているのは、その表現です。この小説には、本当に多くの登場人物が登場するのですが、著者は数多くのエピソードを別々の登場人物の視点から描いていくのです。当然、語り部によってその文体も変わっていきます。

この小説の主人公の一人、高島明石は26歳の会社員です。彼は、ピアニストでもありますが、結婚し子供が出来てある楽器メーカーに就職して日々の仕事に励んでいます。しかし、芳ケ江国際コンクールエントリーの記事を見た時に、これまで抑えてきた音楽への探求心が頭をもたげます。ピアニスト、音楽家としてもう一度だけコンクールに挑戦してみたい。その想いを周囲の人々に打ちあけ、奥さんの協力も得て、芳ケ江国際ピアノコンクールにエントリーしたのです。

彼を取り巻くエピソードの多彩さに我々は思わず小説世界に引き込まれていきます。彼がピアノの世界へと導かれたのは、世の中の音に俊敏な耳を持つ田舎のおばあさんでした。蚕小屋を営むおばあさんは、蚕の葉をかむ音の中で良質の繭を養蚕していました。家にあったピアノを弾き始めた明石は、ピアノを弾いた時の自分の心の中を見抜くおばあさんの耳の良さに驚きます。そして、明石の音楽への熱意を知ったおばあさんは、貯金をはたいて明石にグランドピアノを買い与えてくれたのです。

さらに明石を取り巻く人々も描かれます。高校時代の様々なエピソード。明石の高校時代の同級生である雅美は、いまテレビ局で仕事をしています。彼女は、良く知る明石がピアノコンクールにエントリーしたことを知り、取材を申し入れます。その申し出とは、エントリー後、実際にコンクールで競い合う姿をドキュメンタリー番組にしたいので、映像も含めて取材させてほしいと言うものでした。かつての同級生の願いを快く聞き入れた明石。そこから雅美の取材が始まります。

コンクールに挑む明石の姿は、いくつもの視点から描写されていきます。本人の視点、同級生であり取材者でもある雅美の視点、審査員の視点、明石の奥さんである満智子の視点、そして作者の視点。こうした多彩な視点と多彩な文体が我々をコンクールの世界へと導いてくれるのです。特に心を動かされたのは、満智子の視点です。

「第一次予選」。明石のエントリーナンバーは22番でした。コンクールの初日は日曜日でしたが、一日16名が演奏するコンクールで、明石の演奏は2日目の月曜日に予定されていました。ところが、数名の辞退者がでたために明石の演奏日は初日に繰り上がったのです。教師をしている妻の満智子は平日には演奏を聴きに来ることができませんが、日曜日であればホールに足を運ぶことができます。コンサートの初日、満智子は息子を実家に預けて会場を訪れます。

高島明石の第一次予選の演奏曲は、バッハの「平均律クラヴィーヤ第一巻第二番」、ベートーヴェン「ピアノソナタ第三番第一楽章」、ショパン「バラード第二番」の3曲です。会場に時間に追われながら到着した満智子は、久しぶりに夫の音楽家、演奏者としての姿を目の当たりにします。そして、その演奏が始まるやその旋律に乗って、満智子の心に様々な思い出が駆け巡ります。明石との結婚に関して女友達からあびせられた心ない皮肉。眠る時間を削って練習を続け、それでも不安になる夫の姿。子供に本を読んでやるときの優しさのこもった声。様々な思いが音楽によって浮かび上がり思わず涙ぐみます。そして、その演奏が終わった時にある言葉が湧き出てきます。「あたしは音楽家の妻だ。あたしの夫は、音楽家なんだ。」

(「浜松国際ピアノコンクールCD」タワーレコードHPより)

我々は、音楽家明石のエピソードに引き込まれ、小説世界の虜になるのです。

【音楽の神様と人間の物語】

恩田さんは、コンクールに参加する若者たちの中の4人の参加者を主人公にしています。一人は高島明石。その他の3人にも素晴らしいエピソードの数々が用意されています。まず、20歳の女性ピアニスト栄伝亜夜。そして、アメリカのジュリアード音楽院の学生である19歳のマサル・カルロス・レヴィ・アナトール。彼は、日本、ラテン、フランス人の血を引く混血児ですが、眉目秀麗を絵にかいたような長身のイケメンです。そして、今回のコンクールの台風の目になるであろう16歳の少年、風間塵。

この他にも、なんと初日の1番の札を引いてしまったロシアのピアニスト、アレクセイ・ザカーエフ、マサルと同じくジュリアード音楽院に在籍し、常にマサルをライバルとして見ている超絶パワーの女性ピアニスト、ジェニファ・チャンなど、多彩な登場人物がコンクールを盛り上げていきます。

上巻では、このコンクールの第二次予選の中盤戦までが描かれますが、音楽の神様は果たしてどのコンテスタント(コンクール挑戦者)に微笑むのか。第二次予選がはじまってからの二日目、音楽の神様が我々の前に出現します。

本当にこの小説はみごとに音楽の姿を描き出しています。

本題に入る前に紙面が尽きてしまいました。続きは次回に持ち越しです。

それでは皆さん元気で、またお会いします。

〓今回も最後までお付き合いありがとうございます。

にほんブログ村⇒プログの励み、もうワンクリック応援宜しくお願いします。