こんばんは。

音楽好きの皆さん、お待たせしました。

日本にこの人あり、と言っても過言ではない名プロデューサーの本が上梓されました。

音楽と言っても多種多様で、音楽の趣味ほど人と人をつなぎ止めるコアな趣味はありません。というのも、人によって好みの音楽ジャンルが異なるからです。音楽は、基本的に子供の頃か思春期に特定の曲、または、特定の人に魅了されるところから始まります。

例えば、近年ボーカロイドから派生したJ-POPが世界中を席巻していますが、誰もが最初に心を動かされた瞬間があります。それは、初音ミクのアニメソングか、YOASOBIの「夜を駆ける」、Adoの「うっせいわ」なのかもしれません。最初の曲か、アーティストから始まり、徐々にそのジャンルに魅了されていくのです。

(YOASOBIイメージサイト nikkeiトレンドより)

皆さんのはまったジャンルはどれでしょうか。

クラシック、ロック、ジャズ、フュージョン。そのどれもが魅力的でハマリましたが、音楽を聴く媒体はこの100年で大きく変りました。私と同年代の方は、そのすべての変遷を知っているのではないでしょうか。まずは、かのエジソンが発明した蓄音機で聞くレコードから始まり、リール型のテープレコーダー、カセット型のテープレコーダーから音楽を持ち運ぶことが可能となったソニーのウオークマン。そして、1980年代になるとデジタル録音が始まり、コンパクトディスクが登場。コンパクトディスクは小型化されMDへと進化。

そこから音楽は、データとして取り扱われるようになり、ついにデータとして持ち運べるiPadが登場し、いまや音楽はストリーミングの時代へと突入しています。

近年は、レコードが見直され、ディスクユニオンなどは本店のみではなく、各地でレコードの買い取りと販売店を立ち上げています。

昭和の方々は、私と同じでレコードやCDに心をときめかせた世代だと思います。

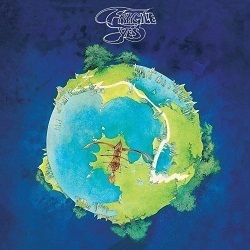

特に、ロックやジャズ、フュージョンの世界では、レコードやCDのジャケットが売り上げを左右するとあって、すべてのレコード会社がジャケットデザインに力を入れていました。プログレッシブロックの世界では、ピンクフロイドが「原子心母」で牛一頭の写真のみをあしらったヒプグノシスのジャケットやイエスが「こわれもの」で地球をあしらったロジャー・ディーンのジャケットなど、まさに芸術ともいえるジャケットが登場。音楽好きの間では、「ジャケット買い」なる言葉がはやりました。

(YES「こわれもの」ジャケット amazon.co.jp)

レコードやCDの時代、レコード製作会社で演奏者たちのアルバムづくりをコーヂィネートしていたのは、プロデューサーという人々です。彼らは、アルバム制作のコンセプトを企画し、アーティストや楽曲を選定し、予算を獲得してレコーディングを行い、作品を完成させます。場合によっては、その販売ルートを手配し、さらにはツアーの企画やライブ盤の企画も行います。

また、このプロデューサーの他に、A&Rと呼ばれる仕事があります。これは、アーティスト&レパートリーの略で、レコード会社や出版会社の中で新しいアーティストを発掘し、その成長を促してデビューまでの道のりを形作る職業です。

こうした人たちは音楽ファンにとっては裏方で、スタッフに名前が連なるのですが、実はこうした人たちが、我々が心から愛する音楽を支えていたのです。

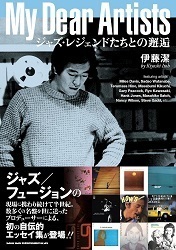

「My Dear Artists ジャズ・レジェンドたちとの邂逅」

(伊藤潔著 シンコーミュージックエンターテイメント 2024年7月)

【あの名盤たちのプロデューサー】

この本をいつもの本屋さんで見つけたときは、衝撃的でした。

そこに出てくるアーティストたちの名前が、すべて私がハマッたレジェンドばかりだったのです。そこには、マイルス・デイビスからはじまり、渡辺貞夫、日野皓正、菊池雅章、ゲイリー・ピ-コック、笠井紀美子、增尾好秋、ハンク・ジョーンズ、佐藤允彦、ナンシー・ウイルソン、エディ・ゴメス、スティーヴ・ガット、リチャード・ティーなどなど、の名前が並び、名前を見るだけでクラクラするようです。

このレジェンドたちと名盤を創った日本人がいたとは。知らない自分にあきれたほどでした。

著者の伊藤潔氏は、1969年から今日までに180枚以上の名盤をアーティストたちとともに作り上げてきました。氏が最初にプロデュースしたレコードは、1969年発売のマイルス・デイビスの「Miles In Tokyo」でした。このとき氏は、当時立ち上がったばかりのレーベル、CBSソニーの新入社員で23歳だったというから驚きです。

この本には、心から音楽を愛する若者が、音楽を愛しリスペクトするミュージシャンたちと音楽アルバムを作り上げていくプロセスが見事に語られています。

(伊藤潔「My Dear Artists」 aqmazon.co.jp)

【渡辺貞夫との邂逅と音楽】

ナベサダといえば、今や知らぬ人はいないレジェンドですが、92歳の現在でも各地でライブを行っています。ちょうど10年前、新宿ピットイン50周年の記念ライブが新宿文化センターで行われ、渡辺貞夫が2日間の大トリで登場しました。当時、82歳で久しぶりのライブパフォーマンスでしたが、得意のビパップをグルーブ満開で演奏しており、素晴らしい音を出していたのをよく覚えています。そのとき、曲と曲の間に幕間に下がってひたすらアドリブを練習している姿に感動しました。

渡辺貞夫が日本で知られるようになったのは、1978年に発表した「カリフォルニア シャワー」がきっかけでした。このアルバムのプロデューサーも著者の伊藤潔さんだったのは、この本を読んで初めて知りました。このアルバムの曲は、当時、資生堂のCMに採用され、ナベサダの名前は日本中の人たちに知られるようになりました。

このアルバムは、当時、西海岸でリー・リトナー&ジェントルソウツのアルバムのアレンジャーであったデイヴ・グルーシンの音に反応した伊藤さんが、その音を提案して創ったアルバムの2作目で、最先端のフュージョンミュージックを体現したアルバムでした。

ナベサダの「マイ ディア ライフ」、「カリフォルニア シャワー」、「モーニング アイランド」は、フージョン3部作と言ってもよいウェストコーストの明るい音で、アルバムはどれも大ヒットしました。ナベサダの名前も広く知られて、TVCMにも出演していました。しかし、我々が知っているナベサダは、ほんの一面でしかないのです。

この本では、伊藤さんと渡辺貞夫の永きにわたる遍歴が語られています。

(以下、ネタバレあり)

伊藤さんが渡辺貞夫と初めてであったのは、1965年。ちょうど、渡辺貞夫がバークリー音楽院に留学し、その後にアメリカでの遠征から帰国したときです。伊藤さんはまだ大学生で、恩師だった内田修さんに誘われて帰国したばかりの渡辺貞夫と食事し、さらにはセッションも聞かせてもらったそうです。その後、貞夫にかわいがってもらい、麻布の家に毎週のように遊びに行ったそうです。

伊藤さんは、CBSソニーに入社した1969年、渡辺貞夫のリーダーアルバム「パストラル」をプロデュースすることになります。このアルバムは、全曲オリジナルの記念すべき一枚となります。この後、伊藤さんは、1981年まで15枚のアルバムを渡辺貞夫と制作することになるのです。

この本には、たくさんの”ミュージック ラヴァー”が登場しますが、その中でも渡辺貞夫のマネージャーだった「あいミュージック」の鯉沼利成氏のすごさには驚かされました。

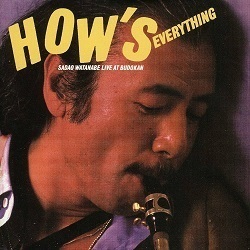

1980年.日本人のジャズマンとして初めての武道館でのライブ録音の2枚組アルバムが発売されました。この武道館でのライブを企画、実現したのが鯉沼利成さんです。武道館でのライブというだけでも大仕事ですが、鯉沼さんは武道館を3日間押さえ、さらにチケットはソルドアウトにしたのです。このライブは、企画時からライブアルバムを発売することが決まっており、伊藤さんもプロデューサーを務めました。ライブは3日間でしたが、そのメンバーがすごい。

ドラムスはスティーヴ・ガット、ベースはアンソニー・ジャクソン、キーボードはリチャード・ティー、ギターはエリック・ゲイル、パーカッションはラルフ・マクドナルド、そして、オーケストラは東京フィルハーモニックオーケストラという豪華なラインアップです。

オーケストラとの共演は珍しく、オーケストラでジャズのグルーブをどう表現するかが勝負です。伊藤さんは、デイヴ・グルーシンに相談して、アレンジを依頼します。デイヴは、オーケストラアレンジを快諾するとともに、このライブのために新曲2曲を提供してくれます。そして、ジャズグルーブをだすために、リード・トランペットを送り込んでくれたのです。トランペットのジョン・ファディスは、こうしてクレジットされることとなりました。

こうして、武道館ライブは大きな成功を収め、その演奏はアルバム「How’s Everything」として世に出ることになったのです。伊藤さんはこの本で、このアルバムが18枚の中で最も心に残り、ベストなアルバムだと語っています。

(渡部貞夫アルバム「How's Everything」amazon.co.jp)

【そして名盤は生み出された】

この本には、日本のジャズ・フュージョンの歴史がミュージシャンとの仕事を通じて語られています。

ジャズヴォーカリストでは、笠井紀美子、伊藤君子、ナンシー・ウイルソン。笠井紀美子は、伊藤さんとは同年代で、のみ仲間だったそうです。最初の仕事がかのギル・エヴァンスとの録音という話も読みどころですが、この章では、日本のジャズミュージシャンがたくさん登場して、当時の日本のジャズシーンが蘇るようです。ベースの鈴木良雄、ピアノの菊池雅洋、ドラムの村上寛。村上寛は、後に笠井紀美子と結婚しています。

個人的に最も心に残ったのは、エディ・ゴメスとスティーヴ・ガット、リチャード・ティーの章です。エディ・ゴメスは、ご存じの通り1966年から11年間、ビル・エヴァンス・トリオのベーシストを務めた名プレイヤーです。この章は1973年、ビル・エヴァンス・トリオが来日し、CBSソニーからライブ盤を出したときから始まります。そこで、エディと知り合った伊藤さんは、プロデュースをしていたピアニストの佐藤允彦さんからエディ・ゴメスとヂュオをやりたいというリクエストに応じて、エディとの共演をプロデュースします。ここから、エディとの仕事が始まり、スティーヴ・ガットとのトリオアルバムを制作することとなります。

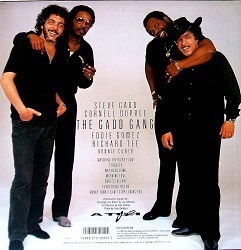

スティ-ヴ・ガットと言えば、エリック・クラプトンを始めジャンルを超えてあらゆるミュージシャンから招かれるスーパードラマーですが、伊藤さんとの絆はとても強いことがこの本を読めばわかります。伊藤さんが新た恣意レーベルを立ち上げたときに、スティ-ヴの新しいバンド「ガッド・ギャング」と契約が出来たのも、伊藤さんとスティーヴの強い信頼関係があったからです。

(アルバム「THE GADD Gang」amazon.co.jp)

ガッド・ギャングは、1980年代後半に来日公演も行いました。スティーヴとエディは、これより前にマイク・マイニエリとSTEPSというバンドを組んでおり、ピアノはドン・グルーニック、サックスがマイケル・ブレッカーという豪華メンバーでした。彼らが来日したときには、新宿ピットインでライブを堪能しました。スティーヴの生音の記憶は今でも忘れられません。

この本には、スティーヴ・ガッドのインタビューも載っていて、ミュージシャンとプロデューサーの絆の強さを知ることが出来ます。

音楽の話をすると止めどなく続きます。ジャズ・フュージョンファンの皆さん、ぜひこの本を手に取ってみてください。一週間くらいは音楽話が続けられること間違いなしです。この本を読んでいる間はまさに至福の時間でした、

日本でも季節がなくなりつつありますが、もうすぐ日本列島は雨の季節に入りそうです。天気と体調には強い因果関係があるそうです。皆さん、音楽で気持ちを上げてこの季節を乗り切りましょう。

それでは皆さんお元気で、またお会いします

。

〓今回も最後までお付き合いありがとうございます。

にほんブログ村⇒プログの励み、もうワンクリック応援宜しくお願いします。