こんばんは。

近年、春夏秋冬の区切りが曖昧になってきて、日本の四季も徐々になくなりつつあるように思えます。今年も2月から3月にかけて冷え冷えする日もあれば、夏日と言われる気温が話題となる日もあり、「春」の立ち位置がどんどん霞んできている気がします。

それでも、我々の心を癒やしてくれる桜(ソメイヨシノ)の開花は今年も我々を楽しませてくれます。

温暖化によるソメイヨシノが咲かなくなる、との話題も世間を賑わせていますが、今年も桜前線は順調に日本を北上しており、私の住むサイタマも3月31日現在、見事な満開の桜に恵まれました。幸せなことに、近所にはお花見のメッカと言われる神社と公園があり、毎日、気軽に桜を楽しむことが出来ます。公園は、浦和駅から住宅地への途中にあり、たくさんの人が公園を通勤通学経路として利用しています。

(つきのみや公園 満開のソメイヨシノ)

この通路の中央あたりで立ち止まり、ぐるりと体を巡らせれば、360度満開の桜を目にすることができ、まさに楽園の気分を味わうことが出来ます。今の時期は、老若男女すべての人々がこの通路の途中で立ち止まり、スマホ片手に写真を撮っています。もちろん、私も毎日つられてシャッターを切ることになります。

本当に幸せなひとときを味わうことが出来ます。寒いけど春です。

「桜」と言えば、今週読んだ小説でも桜が感動を呼ぶアイテムとなっていました。

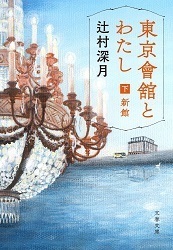

「ツナグ 想い人の心得」

(辻村深月著 新潮文庫 2024年)

【故人との縁をツナグ使者】

小説「ツナグ」は、2010年に上梓された辻村深月さんの作品で、2011年にはこの小説で吉川英治文学新人賞を受賞しています。さらに著者は翌年に短編集「鍵のない夢を見る」で直木賞を受賞し、辻村深月ブームといえるほど多くの読者に読まれました。

私もその一人で、2012年に文庫本が発売されると、映画化の話題にもつられて購入し、一気に読みました。そのときの感動は、2012年11月の拙ブログで紹介しています。

深月さんの小説の魅力は、そこに描かれる人物たちのまさに琴線と言ってもよい繊細な心の動き方です。読者は、その小説の登場人物とひとつになって、一緒に心を動かされ、読み終わると喜び、悲しみ、哀愁、切なさを感じることになります。前作「ツナグ」では、5つの作品がそれぞれの登場人物の一人称で描かれ、それぞれが異なる感動を我々に残してくれました。

あれから10年以上が経ってもその感動の余韻は心に残っています。本屋さんの平積みでその続編を見たとき、迷わずのカウンターへと走ったのは当然のことでした。

(以下、ネタバレあり)

さて、小説の題名である「ツナグ」は、漢字で書くと「使者」と表されます。いったい何の使者なのか。それは、今はこの世にはいない故人と生きている人とをつなぐ使者なのです。死者と生者をつなぐ死者。まるでオカルト小説かSF小説に出てきそうな設定ですが、深月さんの「筆」にかかると、それはまさにリアルな今そのものとなるのです。

(文庫版「ツナグ」 amazon.co.jp)

我々は、何らか故人に会わなければならない縁(えにし)が生じたときに、どこからともなく「ツナグ」の携帯電話の番号を知ることになります。そして、疑心暗鬼となりながらもその番号に連絡を取り、心に葛藤を秘めながらも故人に会いたいとの申し入れを行います。

この使者とは、霊界の人なのか。

さにあらず、「ツナグ」は「秋山家」という永く続いてきた占い師の一族に託された役目です。なるほど陰陽師の家であれば、ありそうな話ではあります。秋山家では、代々この「ツナグ」を継承してきました。前作では、秋山家から渋谷家に嫁いだ75歳となる渋谷アイ子がツナグを務めていましたが、心臓に病気を抱えており、その役目を孫の渋谷歩美に引き継ぐことが語られます。

「ツナグ」は、ご縁があり、ツナグへの携帯電話番号へと連絡が来た人から、誰に会いたいのかを聴きます。その相手はすでに故人である死者。「ツナグ」は、秋山家に伝えられる特殊な鏡を使って死者の世界に連絡を取り、依頼人が会いたい死者に依頼人が面会を希望していることを伝えます。死者は、生者とは一度しか会うことが出来ないので、面会を断ることが出来ます。

死者から面会を断られた場合、「ツナグ」はその旨を依頼人に伝えます。依頼人は、あきらめてもよいし、他の死者との面会を希望することも出来ます。

前作の最終編は、この「ツナグ」の物語でした。

17歳、高校生の渋谷歩美(男性です)はすでに両親を亡くしています。父親は、かつてツナグでしたが、母親とともにあるときに亡くなっています。アイ子は、亡くなった息子からツナグを引き継いだのですが、そこには哀しいいきさつがありました。そのいきさつは、ぜひ前作を読んで味わってください。感動すること間違いなしです。

【ツナグ続編の面白さ】

さて、この連作には作品ごとに「○○の心得」という題名が付されています。

前作では、「アイドルの心得」、「長男の心得」、「親友の心得」、「待ち人の心得」、「使者の心得」の5つの題名がならびますが、この題名は、どんな人が依頼人または故人であるのかのヒントになっています。最終編の「使者」とは、まさに「ツナグ」のことです。

今回の5つの続編にも、シリーズどおりの題名が付されています。「プロポーズの心得」、「歴史研究の心得」、「母の心得」、「一人娘の心得」、「想い人の心得」。

前作では、5つの物語はそれぞれ異なる依頼人からの独立したエピソードが並んであり、最終話において語り手が「ツナグ」を引き継ぐ渋谷歩美が務めることで、作品全体をまとめるとの体裁を取っていました。続編である本作で、著者はさらなる創意工夫をほどこしています。

前作紹介のブログで、深月さんの自由自在な一人称使いの妙を紹介しましたが、この作品はそれぞれの物語で語り手が異なります。基本的には、依頼人が語り部となっているのですが、この続編ではその手法を踏襲しながらも、著者の手腕はさらに進化を果たしています。

今回の最初の物語「プロイポーズの心得」は、お約束通り依頼者である若き役者が語り部となります。この役者は、特撮ヒーローものの主役を演じたことから世間に知られることとなった若者です。(余談ですが、深月さんは映画化されたツナグの主役、松坂桃李さんをイメージしてこの人物を描いたそうです。)彼は、とあることで知り合った女性に心を引かれているのですが、その女性は「ツナグ」の存在を知っており、彼女からその連絡先を聞いて電話しました。

(映画「ツナグ」ポスター)

オープニングからワンダーが飛び出します。

それは、主人公が日比谷の街角にある公園で、突然名前を呼ばれるところから始まります。彼は、声の主を確かめますが、そこに立っていたのは小学校低学年と思われる少女でした。大切な待ち合わせをしていた彼は、少女の扱いに困ります。にもかかわらず、その少女は言います。「ご心配なく、私が、あなたが待っていたツナグです。」

読んだ瞬間、「あぁ、そうそうこのワンダーだ。」 心の中で、快哉の声を上げました。

前作のオープニングのワンダーは、ツナグと待ち合わせていた女性が、ボーイズラブ的な高校生から「私がツナグです。」と告げられるシーンでした。本作のワンダーな場面とまさに符合するのです。さらに読み進めていくと、この主人公が心引かれている彼女の名前がどこかで聞いたことがある名前であることに思い当たりました。

美砂という彼女の名前、記憶をたどれば前作で、とある死者との面会をツナグに依頼した女性の名前と同じではないか。そのフルネームは、嵐美砂。著者の仕組んだワンダーにまんまとはめられてしまったのです。気がついたときには、第一編を「一気に読み終わっていました。

【変幻自在な語りの妙】

さて、オープニングで登場するツナグですが、8歳の女の子の名前は、秋山杏奈。なんと驚くなかれ、彼女は由緒正しき秋山家の正当な当主なのです。いったいなぜ彼女が歩美の代わりにツナグとなっていたのか。そのいきさつはこの本で解き明かされます。

この続編のもう一つの押しは、主人公渋谷歩美の成長です。前作では高校生であった歩美ですが、続編では前作から7年が経過しています。ということは、歩美はすでに社会人になっています。いったいツナグと言う役目をこなしつつ、どんな職業についているのか。

それは、花の渋谷区、代官山にある「つききの森」という木材を使ったおもちゃを取り扱うメーカーです。そこにつながる縁は、この本を読んでもらうとして、歩美はこの会社の企画担当者として仕事をしているのです。この本の第2編から、「つみきの森」で仕事をする歩美の生活が語られていくのです。

(文庫版「ツナグ 想い人の心得」amazon.co.jp)

皆さん、教養小説というジャンルをご存じでしょうか。

代表的な教養小説は、ゲーテの「ヴィルヘルム・マイスターの修業時代」が代表昨と言われますが、トーマス・マンの「魔の山」やディケンズの「ディビッド・コパフィールド」などの名が知られています。

教養小説は、未熟で純粋な若者が様々な人々との交流や多くの経験を経て、人間として成長していく過程を描いている小説を指すとされています。

前作から7年。この小説では、ツナグとしても役目をこなしながら、「つみきの森」で仕事をする歩美の姿が、各作品の中で描かれていくことになります。そこには、著者が忍び込ませた絶妙な伏線が張られています。7年前にはすでに亡くなっていた歩美の父親は、祖父に反対されながらもふりーのインテリアデザイナーでした。「つみきの森」が仕事を依頼する木工工房には、歩美の父親もデザイナーとして通っていたのです。その工房では、父親がデザインした椅子が今でも大切に使われており、工房の人たちも歩美の訪問を快く受け入れているのです。

そして、この続編では、作品が続くごとに歩美の仕事の様子が描かれ、それと同時に歩美の周囲で様々な出来事が巻き起こることになるのです。第4編 一人娘の心得、そして、第5編 想い人の心得では、ツナグの役目を通じて歩美が成長する姿が感動とともに描かれることになるのです。

この本の表題ともなっている第5編 想い人の心得は、このシリーズの中でも、白眉といってもよい作品となっています。そこでは満開の「桜」が感動を呼ぶアイテムとなるのです。

小説が好きな方もそうでない方も、ぜひこのツナグシリーズを手にとって読んでみてください。心が洗われるようなワンダーを味わえること間違いなしです。小説を読む楽しみは、この本の中にも宿っていることに間違いありません。

桜は満開となりましたが、まだまだ花冷えの日々も多くなりそうです。皆さん、どうぞご自愛ください。

それでは皆さんお元気で、またお会いします。

〓今回も最後までお付き合いありがとうございます。

にほんブログ村⇒プログの励み、もうワンクリック応援宜しくお願いします。