こんばんは。

今年の夏は本当に酷暑というにふさわしい暑さですね。

北海道でさえ、連日30度を超えているのですから内陸部で40度になるのも、むべなるかなと思います。「北海道ではエアコンがなくても快適」との言葉は、すっかり過去のものとなりました。皆さん、エアコンを上手に使って、熱中症を防ぎましょう。水分補給と塩分補給も忘れずに。残暑?お見舞い申し上げます。

さて、先日の参議院選挙は、久しぶりに58.51%と、過半数を上回る投票率を記録しました。最近の物価高やトランプ関税を踏まえて、無党派層の人々が意思表示をする必要を感じたのではないかと思います。また、期日前投票の制度が充実し、選挙当日に仕事や用事のある人々にも投票機会が増えたことも奏功したのではないでしょうか。

(党首討論会に臨む政党党首たち 時事通信社記事より)

今回、躍進したのは国民民主党、参政党などの新興勢力ですが、基本的には自民公明政権の旧態依然とした政策に対して大きく警鐘を鳴らしたものといえます。アメリカをはじめとして、世界中で軍事政権も含めたポピュリズムの台頭が日本でも起きるのかとの懸念もありましたが、日本人の知性は民主主義を捨ててはいないことに安心しています。

それにしても、少子高齢化の時代に財政規律を無視して、困れば借金、理屈をつけては増税との姿勢には、政治家や官僚の皆さんの頭の固さに辟易とします。例えば、各省庁の事務次官が天下りする、エセ官僚法人や不必要な政府主導の業界団体制度など、見直しが必要な支出は数限りなくあるではないでしょうか。既得権益を温存しようとする人々は、自らの身をただして、次の世代の豊かさを真剣に考える必要があると思うのは私だけではないはずです。

前回の民主党政権は、経験の浅さから日本のエリートと言ってもよい官僚の皆さんを敵に回して、上から目線で既得権に切り込んだために、日本の行政制度が回らなくなり、ひいては景気の後退を招いて、企業や国民からソッポを向かれる結果となりました。優秀な官僚や優秀な司法の皆さんと未来への危機感を共有し、今現在、不要なもののあぶり出しを自ら行う政治が今こそ、求められていると思いますが、いかがでしょうか。

せっかく、既存勢力を国会において過半数割れに追い込んだ日本国民ですが、肝心の野党が「政策、政策」と念仏を唱えて、国会の中の蛙(かわず)になってしまえば、日本の未来はどんどん暗くなります。政治家と官僚の奮起に期待しています。

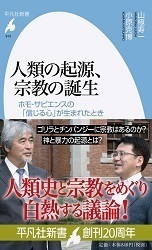

さて、いきなり愚痴から始めてしまいましたが、今回ご紹介する本は、「男子の本懐」ならぬ「オスの本懐」を、変わり者と呼ばれるお二人が語った爽快な対談本です。

「オスの本懐」

(和田秀樹 池田清彦著 新潮新書 2024年)

【汲めども尽きぬ変わり者対談】

和田秀樹さんと言えば、本業は精神科医ながら様々な分野で100冊以上の著作を上梓している医療人の一人です。結構、受験突破メソッド的な著作も多くあり、そちらでも評判でしたが、一方ではその医師としての経験から高齢者の生き方について、忌憚のない物言いで世の中を騒がせています。特に「80歳の壁」(幻冬舎新書 2022年)は、ベストセラーとなりました。その目から鱗の内容は、かなり話題となったのでご存じのからも多いと思います。

一方の池田清彦さんは、さんまさんの「ホンマでっかTV」のコメンテーターとして有名な構造学の権威にして生物学者です。その歯に衣を着せないコメントは、本では読者の眼から鱗を落とし、テレビでは視聴者の爆笑や苦笑を誘います。この本でも、その独自の語り口は変りません。氏は1947年生まれなので、今年で78歳となりますが、そのお元気な発言を読むとこちらまで勇気がわいてくるようです。

(新潮新書「オスの本懐」 amazon.co.jp)

さて、この本の題名ですが、「男子の本懐」といえば故城山三郎さんの傑作小説を思い出します。この小説は、第一次世界大戦後、不況にあえぐ日本を救うために金本位制の復活に命をかける覚悟で行動した浜口雄幸首相と井上準之助蔵相の人生を描いた傑作です。セリフとしては、「男と生まれたからにはこの世の大義のためには命をかけて尽くすことが本望である。」との覚悟を表す言葉です。

これが、「男子」でなく「オス」となると、とたんにイメージが変ります。

まずは、目次を見てみましょう。

まえがきにかえて(和田秀樹)

あとがきにかえて(池田清彦)

さて、「男子の本懐」ならぬ「オスの本懐」とはいったいどうゆうことなのでしょうか?

我々の常識では、医者と生物学者と言えば実験と事実認識を持つ、合理的な「科学の人」をイメージします。「男子」というと人が勝手に思い込んでいる「性」ですが、「オス」といえば生物学において科学的に分類された「性」を感じさせます。つまり、「オスの本懐」とは、人間の思い込みから解き放たれた「オス」という生き物は、どうやって生きていくのが正しい生き方なのか。それを忌憚なく語る対談本なのです。

この本を楽しむに当たっては、一つ注意点があります。ここで語られる「オス」とは、日本で定年を迎えた65歳以上の「オス(男性)」のことを語っているという点です。子育てや仕事でバリバリ活躍している現役世代の方には、両親の世代の理解には大いに役立つと思います。私の世代には、まさにど真ん中の役に立つ本でした。

【男と女の間にある大河】

さて、この本の面白さは、お二人の「目から鱗」の会話の妙にあります。

さわりのネタバレを許してもらい、その面白さの一端をご紹介します。そもそも「オス」とは何なのか。現代社会には、「多様性」という言葉が世の中にあふれています。女性の地位向上、男女平等、ジェンダー、LGBTQなどなど、飛び交う言葉をどのように考えることが有用なのか。お二人の対談は、今の日本ではおかしな議論が多すぎると喝破します。

(性別ギャップ指数 日本は世界の125位/158国中)

日本での男女平等の異常さは、男の社会に女性が同じ立場で進出することが男女平等と捉えられているところにある、と言います。男性と女性、オスとメス。生物学の世界では、それぞれの役割は異なることが当たり前だそうです。もともと生物は子孫を残すために生きているので、男は自分の子孫を出来るだけ多く創る努力を惜します、女はできる限り優秀な男性の子孫を残す努力を惜しまないので、男と女はすれ違うのです。

日本の社会は、女性に「男のように働き、男のように活躍しろ」と押しつけることを男女平等と考えている、と池田さんは語ります。もともとオスとメスは非対称であるところにその存在価値がある、と言います。政治も仕事も、女性が本来の特性を生かすことで社会進出を促していく社会にならなければ日本の発展はないと言うことですね。

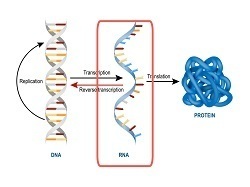

さらに、人がオスなのかメスなのかは、科学的にわかりやすく説明できるのだと言います。

そこには、3つの条件があります。まず、①肉体的な条件、②自己認識としての性別、③自分の恋愛対象が男性か女性か。

肉体的な条件は、体の構造が男性か女性かなので、物理的な問題です。それでは、性別自認はなぜ起きるのでしょうか。それは、脳内の視床下部に分界条床核という領域があり、そこが大きければ自認する性は男、小さければ女なのだそうです。さらに、その大きさは生涯変らないそうです。また、恋愛対象の性別については、先ほどの分界条床核の近くに前視床下部間質核という領域があり、ここが大きければ女性を好きになり、小さければ男性が好きになる、のだそうです。

つまり、ゆわゆる「ストレート」と呼ばれる男性は、肉体が男性で、脳内の分界条床核が大きく、前視床下部間質核が小さい、ということになります。一方、肉体が男性であっても、分界条床核が小さければ自認する性は「女性」となるし、前視床下部間質核が大きければ恋愛対象も女性になるというわけです。

脳内のこうした領域の大きさは、お母さんのおなかの中で妊娠5ヶ月目くらいには決まってしまう、そうなのです。日本では、つい最近まで肉体的な変換手術をしない限り、「性」を変更できないとされており、その驚くべき偏狭さはまさに前近代的です。こうした脳内での認識は、自分では変えようもないので、我々はそのことを理解したうえでLGBTQへの対応を考えなければならないのです。

「眼から鱗」とはこのことです。

さて、現役を終えて卒業したオスは、どのように幸せな健康寿命を謳歌していけばよいのでしょうか。その秘訣は、それぞれの章の対話で語り尽くされるわけですが、最後の章には、「オスが輝く健康十訓」が示されています。その第一訓は、「禁欲とガマンをやめる」であり、その後、幸せのための十訓が続いています。その続きは、ぜひこの本を手に取ってお楽しみください。人生が豊かになること間違いなしです。

ところで、対談では、ところどころにお二人の見事な見識が披露されています。その中で、なるほどと感じた語りをひとつだけ紹介します。

(5年ぶりに9秒台で優勝した桐生選手 Xより)

話が日本の教育に及んだところで、日本の教育は「競争」をなくして同じ価値観を子供に植え付けることを良しとしていることに言及します。そして、話は生物進化の話へと進んでいくのです。我々は、進化というのはその環境に最も適した種が生き残ることで進んだ、という自然選択説を学校で習いましたが、池田さんは、もしそうだとすれば、生き残るのは皆、同じ生物に集約されていくはずだ、と言います。

ところが、現実には40億年の間に数え切れないほどの生命体が次々に枝分かれしてきました。つまり、生物が進化したのは、環境に順応したのではなく、生き延びていくために新たな環境を求めて変化し、適用してきたからなのです。これを「能動的適応」と言います。

「能動的適応」は、生物の進化の常態であることを認識すれば、子供たちの教育も一人一人がその「個性」によって「能動的適応」ができるように育てることが必要なのだ、というわけです。つまり、競争をさせずに一律の価値観を植え付けるような教育では、生物本来の「能動的適応」を生かしていくことが出来ない、というのです。そのとおりですね。

池田さんは、ここから「自由に生きること」の重要性に言及していきます。「誰かの自由を侵害しない限り、人は何をしても良い」という、他人の恣意性の権利について語るのです。この話の面白さは、ぜひこの本で堪能してください。本当に面白い対話です。

今年の夏は、これまでの最高気温を毎日更新するほどの酷暑が続いています。皆さん、エアコンを上手に使って健康な日々をお送りください。水分補給、塩分補給も忘れずに。

それでは皆さんお元気で、またお会いします。

〓今回も最後までお付き合いありがとうございます。

にほんブログ村⇒プログの励み、もうワンクリック応援宜しくお願いします。