こんばんは。

公開後、全作品をオープニングからエンディングまで鑑賞した映画シリーズは、007シリーズとスターウォーズシリーズのみです。

007はすべて映画館で見た、と言いたいところですが、第1作 ドクターNO(邦題「007は殺しの番号」)が日本で公開されたのは、1963年です。東京オリンピックの開催は、1964年ですから私はまだ5歳でした。ちょうどそのころにはじめて映画を見ましたが、それは東宝映画「わんぱく王子の大蛇退治」でした。まあ、両方ともアクション映画ではありますが、中身はだいぶん違います。

初代ジェームズ・ボンドは、言わずと知れたジョーン・コネリー。今年89歳になるといいますが、お元気なのでしょうか。私が映画の魅力にはまったのは中学2年生の時でしたが、その頃に封切られた007は、ショーン・コネリーが主演した最後の作品、「007 ダイヤモンドは永遠に」(1971年)でした。このシリーズでは、主題歌も大きな話題となりますが、シャーリー・バッシーが歌ったこの映画の主題歌もソウルフルでスマッシュヒットとなりました。

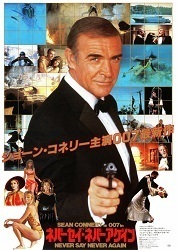

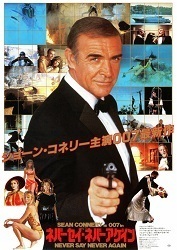

正式な007映画としては、この作品がジョーン・コネリー最後の作品なのですが、実はその後、ファンや本人の希望があり、1983年に「ネバーセイ、ネバーアゲイン」という映画で、カムバックして007を演じました。題名は、「(007を)もうやらないなんて言わないで」という意味です。この映画は、「007 サンダーボール作戦」のリメイクですが、当時、007シリーズの映画化権はすべてアルバート・R・ブロッコリの手にあり、この作品だけが映画化可能なものだったそうです。この映画は、まさに007へのオマージュに満ち溢れていて、何度見ても楽しい映画でした。

(映画「NEVER SAY NEVER AGAIN」ポスター)

ショーン・コネリーは、あまりにジェームズ・ボンドのイメージと重なっていたために制作サイドは、後継者選びに苦労したと思われます。事実、「007 ダイヤモンドは永遠に」の前作「女王陛下の007」では、007をジョージ・レーセンビーが演じたのですが、興行成績が振るわず次作でショーン・コネリーが復帰するとの事態が起きたのです。その後、イケメン俳優のロバート・ワーグナーが候補に挙がりましたが、彼は、自分はあまりにアメリカ的でイギリス人のジェームズ・ボンドにはふさわしくない、と辞退し、ロジャー・ムーアを推薦したといいます。

現在、007を演じているのは、6代目のダニエル・グレイグとなり渋いジェームズ・ボンドを演じています。最近のハリウッド映画のはやりですが、人生を背負う側面を醸し出すために背負っている過去に焦点を当てた脚本が映画を盛り上げます。ダイエル・グレイグの007もその路線を走っていますが、007に過去の足かせはそぐわないと思っています。確かに人間ですから様々なしがらみを背負うのは当たり前ですが、それが暗くて重いものとなると「007」とは異質に変容してしまう気がするのは私だけでしょうか。

今週は、古き良き007を描いた小説の最新版を読んでいました。

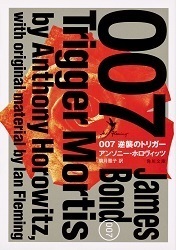

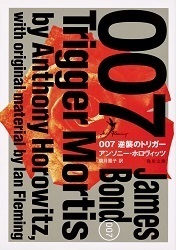

「007 逆襲のトリガー」(アンソニー・ホロビッツ著 駒月雅子訳 角川文庫 2019年)

(文庫「逆襲のトリガー」amazom.co.jp)

【007シリーズの魅力】

007シリーズの原作は、イアン・フレミングの大人気小説です。かのケネディ大統領もこのシリーズの愛読者だったのは有名なお話です。はじめてジェームズ・ボンドが登場したのは、1953年に上梓された「カジノ・ロワイヤル」でした。イギリスの諜報機関を題材とすること自体も当時としては斬新でしたが、それもそのはず、イアン・フレミングは第二次世界大戦中にイギリス諜報機関で働いていた本ものの諜報部員だったのです。

諜報機関を退職後、ジャマイカの別荘に移り住んだ彼が、諜報機関時代の経験をもとに執筆したのが007シリーズだったのです。

実をいうと、恥ずかしながら映画のフリークでありながらこれまでイアン・フレミングの小説は一度も読んだことがありません。特に理由はないのですが、映画があまりにも面白かったため、小説を読むと全く別のジェームズ・ボンドが出てきそうで億劫だったという感じです。考えてみれば、ハリー・ポッターも映画は見ても本は読んでいないし、スター・ウォーズも本を読もうとは思いません。

それが、この本を読もうと思ったのは、いつもの本屋巡りで「007」という文字にひっかかったことがきっかけです。原作者のイアン・フレミングは、1965年に心臓麻痺で亡くなり、その後007シリーズは書かれることがありませんでした。しかし、イアン・フレミング財団なる団体はこれまでにも何度か007シリーズ新作の執筆を有望な作家に依頼していました。一度007を読んでみたいと思っていたところに新作です。思わず手に取ってしまいました。

今回、白羽の矢が立ったのはシャーロック・ホームズの続編を執筆したイギリスの作家、アンソニー・ホロビッツ氏でした。シリーズの大ファンであった著者は、財団からの執筆依頼を受けてアイデアを練ります。氏は、生前イアン・フレミングがテレビ映画のための脚本を何篇か執筆していたことを知り、その草稿を手にします。今回のボンドの活躍は、イアン・フレミングのアイデアに基づく内容となりました。

007の魅力は、何といっても男のロマンをくすぐる設定の数々です。

まず、ジェームズ・ボンドのダンディな生き方。「男」に限定するのは今様ではありませんが、そのこだわりは、衣食住にとどまらず、生き方、女性観、車、小物まで徹底しています。ボンドは、常にスーツとネクタイに身を包んでいますが、愛用の銃にワルサーPPKを選んでいる理由もホルスターに収めたときにスーツが型崩れしないから(外から見て銃がわからないから)と言われています。さらにスーツに合わせる革靴は、紐靴というのもこだわりです。ボンドといえば、マティーニですが、「マティーニを。ステアせずシャエイクして。」とのセリフは映画史にも残る名セリフです。

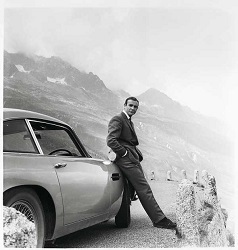

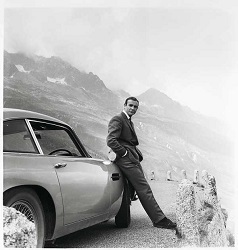

次なる魅力は、彼の職業です。男が憧れる職業といえば、大統領と指揮者と言われていますが、スパイもその最たる職業です。常に命の危険にさらされていますが、紙一重のところで国や人を救うというアドレナリン全開の職業です。「神々が打ち滅ぼさんとしたまいしもの、退屈なり。」とは、ボンドがささやいた独り言ですが、常に「退屈」を嫌って新たなミッションへと挑んでいく姿は、ほれぼれとする生き様です。そこに絡んで登場するメカニックも大きな魅力です。シリーズには、諜報機関でメカニックを担当するQが登場し、常に新たな武器をボンドに渡します。ナイフや金貨が仕込まれたアタッシュケース。機関銃や巻き菱を内蔵したアストンマーチンなど、血沸き肉踊ります。

(アストンマーチンとジェームズ・ボンド)

そして、何といってもボンドを取り囲む美しい女性たちは極めつけです。

007の映画監督は、皆、ボンドガールのキャスティングに頭を悩ましたことと思います。小説では、その魅力が言葉で表現されますが、それが視覚化されたときに言葉のイメージが目の前に実現することが求められるからです。それでも映画のボンドガールは、皆、魅惑的です。第1作では、ジャマイカ沖の絶海の孤島に出現する妖艶な女性ハニーをウルスラ・アンドレスが演じ、観客の目をスクリーンに釘付けにすることに成功しました。真っ白いビキニに小刀を携えたグラマラスな容姿は見事でしたが、さすがに小説に忠実には描くことができませんでした。

なぜなら、小説で登場するハニーは、腰の小刀以外は一糸もまとわぬ全裸だったからです。

映画第2作となった「007 ロシアより愛をこめて」で暗号機とともにロシアから亡命するタチアナ・ロマノヴァを演じたダニエラ・ビランキは、美しさももちろんですが、そこに知的な魅力も加わり、シリーズのヒットを決定的なものにしました。タチアナがボンドの泊まるホテルのベッドルームに全裸で忍び込むシーンは、一瞬の影ではありましたが、妖艶な色香を醸し出していて思わず息をのみました。すべてを見せないことがいかに人の想像力を掻き立てるかを知らされたシーンでもありました。

本当に007シリーズの魅力は語りつくすことができません。

【007の新作 ボンド復活】

007映画の定番は、プロローグにあります。オープニング、ボンドは必ず遂行不可能と思えるミッションを完遂する場面から始まります。そして、一仕事を終えたのちイギリス情報部、上司のMのもとを訪れます。そこでボンドは帽子をコートハンガーに投げ上げて、帽子はみごとにハンガーのトップへと収まります。その横には、Mの秘書であるミス、マニー・ペニーがボンドを待っていて、必ずボンドに嫉妬をまじえたひとことを投げかけます。

今回の小説では、映画でプロローグにあたるエピソードが第一章で語られていきます。

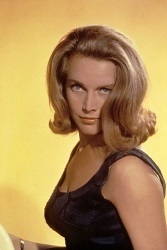

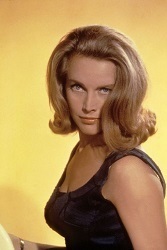

小説が描き出すジェームズ・ボンドの舞台は、何と冷戦まっただ中の1960年ころ。ボンドの敵は、当時のソビエト連邦の秘密組織であるスメルシュです。ボンドファンが喜びに震えるのは、なんと小説があの「ゴールドフィンガー」の後日談にあたっているからです。「ゴールドフィンガー」で、最後のどんでん返しを演出したのは、ゴールドフィンガーの部下である最強の下士官のごときプッシー・ガロアでした。

ボンドは、命の恩人でもある金髪の美女プッシー・ガロアと一夜を共にしただけではなく、彼女をイギリスへと連れて帰り、一緒に住んでいたのです。一筋縄ではいかない女性を見ると口説き落とさずにはいられないボンドですが、なぜ。アメリカでは居場所のない彼女を救うべくイギリスに連れてきたのか。一風変わった展開に興味は尽きません。

(ガロアを演じたオナー・ブラックマン)

しかし、そこはボンド。イギリス紳士らしくガロアに気遣いながらも、すでに彼女と一緒にいることに後悔を感じ始めていました。そこにMからの呼び出しがあり、早くも次の事件が幕を開けることになるのです。今回、007に降りたミッションは、ソ連の秘密結社スメルシュに狙われたイギリス人を守ることでした。そのイギリス人は、世界一のF1レーサー。その場所は、ドイツ、ニュルブルクリンクの世界で最も過酷と言われるサーキットです。

実は、ホロビッツ氏が発見したイアン・フレミングの草稿とは、007のテレビシリーズ用の草稿で、なんとボンドはそこでレーサーに身を投じることになるのです。この小説で描かれるボンドはその草稿通りにレーサーとして大活躍を演じるのです。

小説の第一部、「空高く」は、こうして幕を開けることになります。レーサーとなるためにボンドにレースのすべてを教えるレーサーもほれぼれするような美女。さらにボンド好みの一流の腕を持つ利かん気の強いグラマラスな美人なのです。ハラハラとドキドキが次々に展開される粋なジェームズ・ボンドの活躍。007の魅力満載で小説は息もつかせず進んでいきます。

【007対悪の対決】

007と言えば、登場する悪役もそのスケールの大きさに唖然とさせられます。今回、ボンドを危機に陥れる悪役も半端ではありません。詳しくはぜひ小説で味わってほしいのですが、舞台となるのはアメリカとソ連が技術開発で先んじようと競い合う宇宙衛星の打ち上げです。今回の悪役の名前は、ジェイソン・シン。

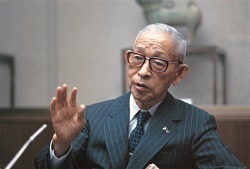

アメリカの大富豪ですが、驚くなかれ彼の本名は、シン・ジェソン。韓国からアメリカに渡ってきたシンは、アメリカで人材会社を立ち上げて大富豪に成り上がったのです。思い出すのは、「007 美しき獲物たち」で、敵となったゾ-リン産業を率いる大金持ちのマックス・ゾーリンです。彼は、アメリカの象徴であるシリコン・バレーをこの世から消し去るために空前絶後の大犯罪を計画するのですが、ゾーリンを演じたクリストファー・ウォーケンの冷静で酷薄な悪役には背筋がゾッとしました。

(ゾーリンを演じたクリストファー・ウォーケン)

今回登場するジェイソン・シンもゾーリンに勝るとも劣らない冷静で酷薄な名悪役です。

第二部「地下深く」では、ボンドがまたまた知的な美女である謎の女ジェパディ・レーンとともに大活躍を演じます。もちろん、お約束の命の危機に何度も何度も遭遇し、からくも脱出、そしてタイムリミットが刻一刻と近づく中、ボンドは完全なる破滅を防ぐべくジェイソン・シンに挑んでいくのです。

久しぶりの本格ボンド小説。皆さんもぜひお楽しみください。あの007の緊張とカタストロフが皆さんを襲うこと間違いなしです。最後の一行まで、目を離せません。

それでは皆さんお元気で、またお会いします。

〓今回も最後までお付き合いありがとうございます。

にほんブログ村⇒プログの励み、もうワンクリック応援宜しくお願いします。