こんばんは。

東京オリンピックが始まりました。

世界中からアスリートたちが集い、平和と多様性の調和の下、これまで培ってきた自らの力を最大限発揮して競技に臨みます。

スケートボードでの日本最年少金メダリストの誕生や13年ぶりのソフトボール女子の金メダル。はたまた卓球混合ダブルスで絶対王者中国を破っての初の金メダル、などなど、毎日が感動の連続でアスリートたちの姿に元気をもらう毎日です。

(スケートボード日本最年少金メダル 西矢選手 cnn.co.jp)

一方で、今回のオリンピックは、新型コロナウィルスとの闘いが続き中での開催となり、一部の地域を除いて、無観客での開催となりました。開会式をはじめほとんどの協議では、大会関係やと選手たちの拍手が響くのみですが、1年間延期となった不安を払しょくして日夜鍛えてきた選手たちには、一層の集中力を持って戦ってもらいたいと思っています。

オリンピックの報道に隠れてしまったように感じるコロナ禍ですが、デルタ株などの変異型ウィルスは世界中で猛威を振るい、日本でもこれまで以上の勢いで第5波にさらされつつあります。

高齢者へのワクチン接種も順調に進み、ワクチン効果が期待されましたが、今回の第5波は、その多くが20代から50代のまだワクチン接種に至っていない世代が新規感染しています。日本では、行動の自由が憲法により明確に定められており、強制的な行動制限を行うことはできません。さらに酒類を販売する飲食店を筆頭に自営業の方々やその従業員の方々は、自粛によって生活自体を脅かされる状況となっています。

経済活動の維持と人流抑制は二律背反の課題です。

しかし、新型コロナウィルスと人類の闘いは死ぬか生きるかの戦争と言っても過言ではありません。我々は「自由」と「責任」について、ここでじっくり考えてみるべきではないでしょうか。これまで感染していない方々は、マスク、手洗い、消毒が十分なのか、不要不急の外出を自粛しているのか、改めて真剣に考えてみるべきだと思います。

オリンピックに人生をかけて戦うアスリートの姿を見るにつけ、我々も毎日を、緊張感を持って過ごしていく必要があると身が引き締まる思いがします。

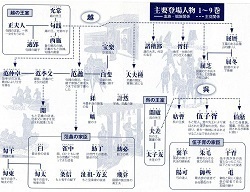

さて、今回は前回に引き続き、東京會舘を描いた辻村さんの本を紹介します。

「東京會舘とわたし(下 新館)」(辻村深月著 文春文庫 2019年)

(文庫「東京會舘とわたし 下巻」 amazon.co.jp)

東京會舘は、東京日比谷の皇居に面した場所に帝国劇場と並んで大正11年に建設されました。

そのコンセプトは、「民間初の社交場」。それは、貴族のためでも富裕階級のためでもない、誰もが集うことができる建物をめざした建物だったのです。

大正11年(1922年)に建築された旧館は、大正時代末期の大賞デモクラシーも相まって、様々な市民によってにぎわっていました。上巻(旧館)での短編を見ると、

第一章 クライスラーの演奏(大正12年)

第二章 最後のお客様(昭和15年)

第三章 灯火管制の下で(昭和19年)

第四章 グッドモーニング、フィズ(昭和24年)

第五章 しあわせな味の記憶(昭和39年)

と、日本の激動の時代に東京會舘とそこにかかわる人々が織りなす世界を描きます。

旧館は、建築後1年もたたずして関東大震災に見舞われ、1階部分は大きく破損し、外壁が崩れ落ちて鉄骨がむき出しになりました。周囲にあった帝国劇場や警視庁は火災によって焼失しましたが、東京會舘は火災からは免れて建物は大きな被害を受けながらも生き残りました。しかし、その復旧には1年9カ月の歳月を要し、その間休業を余儀なくされたのです。

上巻、第二章には、その歴史と、そしてさらに日中戦争下で国に徴収された東京會舘の従業員たちの想いが描かれます。

【レトロ建築に刻まれた人々の想い】

前回、NHKEテレ「美の壺」のスペシャル版で紹介された「レトロ建築」のすばらしさを語りましたが、最後の「ツボ」を語るところで紙面が尽きてしまいました。

■レトロ建築のツボ その5:レトロを未来へ

上野駅からほど近い上野公園は、近代レトロ建築の宝庫です。

まず、上野駅から正面に位置するのは、前川國男が設計した東京文化会館です。この建物は1961年の竣工ですが、そのエントランスは、コンクリートの大きな庇の下に大きなガラス張りの入り口がそびえ公園の入り口にふさわしい建物となっています。建物に入ると一面に敷き詰められた茶系のタイルが秋の落ち葉を思わせ、公園の一部であることを感じさせます。

そして、そこから公園に進んでいくとフランス近代建築の巨匠ル・コルビュジェ設計の国立西洋美術館が見えてきます。ここで開催される数々の美術展は目を離せないのですが、毎回訪れるたびにこの建築のエントランスとファサードには感慨を抱きます。この建物は、2016年に世界遺産に登録されています。

さらに上野公園には、東京国立博物館という近代建築の代表が存在します。表慶館は1908年に建てられた丸い屋根を持つモダン建築。本館は銀座和光を設計した渡辺仁による古典主義の荘厳な建築。東洋館の建築は1968年谷口吉郎の作品。法隆寺宝物殿は1999年に谷口吉生による近代的建築。ここでは、明治、昭和、平成の建物をみることができるのです。

と、前置きが長くなりましたが、「美の壺」で取り上げられたレトロ建築は、その先にあります。

その建物の名前は、「国際こども図書館」。名前を聴くとレトロ建築とは結びつきませんが、その前身は「旧帝国図書館」だったのです。その建物が建てられたのは、1906年(明治39年)。まるで、パリやベルリンを思わせるヨーロッパ風石造りの瀟洒な建物です。

(国際こども図書館全景 kodomo.go.jpより)

この建物が「レトロを未来へ」として取り上げられたのは、この建物が2000年からのリニューアル工事によって改修されたにもかかわらず、旧帝国図書館の建物が見事に保存されているところにあります。この保存のために設計にかかわったのは国際的にも有名な安藤忠雄さんです。安藤さんは、建物内に自然の光を導きいれることによって、建物に生命力を与える設計で知られています。

安藤さんは、この改修において、旧帝国図書館の建物をガラスの器によって覆うことで、旧建築のファサードを見事によみがえらせました。特に建物の裏側には、外壁をカラスによっておおわれた回廊が設置されており、ラウンジでは旧帝国図書館の外壁に直接触れることができる光あふれる設計がなされています。

このリニューアルには、まさにレトロ建築を未来につなぐ心が満ち溢れています。

さて、次なるレトロ建築の所在地は新潟県上越市高田地区となります。

その建築は、なんと現役の映画館です。どのくらいレトロかと言えば、この建物が営業を開始したのは、1911年(明治44年)なのです。最初は劇場としてスタートした建物が映画館へと変わったのは1916年。なんと、105年を経て今もなお映画館として営業を続けているのです。その映画館の名前は「高田世界館」。

この映画館は、地元のブランティア(というか映画と建物のファン)の方々が愛情を持って運営しており、その内部も客席も建築当時の面影を残しています。ホールの座席は1階席と2階席に分かれ、その雰囲気は「ニューシネマパラダイス」をほうふつとさせます。その体験は、「映画を見る」というよりも「映画館で映画を見る」ことではないかとある方が語っていました。

そして、この映画館のお隣には、地区90年の古い町屋をリニューアルした「世界ノトナリ」というカフェが映画を楽しんだ皆さんの憩いの場となっています。

この映画館は、経済産業省の近代化産業遺産にも認定された文化財ですが、レトロ建築は、現役で使われてこそ更なる価値が生まれ、未来へと引き継がれていくのです。

(「高田世界館全景 takadasekaikan.comより)

【東京會舘を巡る感動の物語】

大正11年にうぶ声を挙げた東京會舘は、昭和47年に建て替えが完了し、東京會舘新館として新たなスタートを切りました。

「東京會舘とわたし」の下巻には、新たにスタートした新館での物語5編と文庫本に加えられた1編の物語が収められています。東京會舘は、2019年に2度目の建て替えを行い、近隣の富士ビルヂィング、東京商工会議所ビルと一体で地上30階建ての高層ビルに変貌しました。東京會舘は、その地下3階から地上4階まで、そして7階の宴会場が東京會舘となっており、そのエントランスや吹き抜けの宴会場は伝統と新しさを兼ね備えた建物となっています。

(新新館に引継がれた初代シャンデリア kaikan.co.jp)

この本の最終章は、竣工した三代目の東京會舘が紹介されています。

下巻の短編は二代目東京會舘に込められた人々の想いがそれぞれの章に込められた秀作ぞろいです。

第六章 金環のお祝い(昭和51年)

第七章 星と虎の夕べ(昭和52年)

第八章 あの日の一夜に寄せて(平成23年)

第九章 煉瓦の壁を背に(平成24年)

第十章 また会う日まで(平成27年)

新 章 「おかえりなさい、東京會舘」(平成31年)

この本を読むと、歴史的な建物に込められているのは、そこで繰り広げられる様々な出来事にかかわった人々の心の記憶なのだと気づきます。

下巻でも辻村さんの描く人々の心象風景が我々の心に迫ってきます。

この本にはひとりの作家の物語も含まれています。

プロローグと第九章、そして最終章には小椋真護(おぐらまもる)という小説家が登場します。実は、この物語の作者はこの小椋真護なのです。第九章では、東京會舘のシルバールームにある煉瓦色の壁が登場します。その壁の前では、芥川賞と直木賞の受賞会見が行われます。それまで、4度直木賞の候補に上がり落選していた小椋が5度目に直木賞を受賞したその日がここに描かれているのです。

この小説には小椋が持つ1本の万年筆が登場します。その万年筆のキャップには「M.Ogura」「2012.7.17」と刻まれています。小椋とその万年筆に秘められた長い年月の秘められた物語。そのカギとなったのが東京會舘そのものだったのです。

その他にも、東京會舘にこよなきあこがれをもっていた夫を亡くし、金婚式のその日に一人で東京會舘を訪れた未亡人の物語、東京會舘で毎年ディナーショウを開いていた日本を代表するシャンソン歌手越路吹雪と岩谷時子。そのディナーショウのそでで付き添っていた若きフロアマンの姿を描く「星と虎の夕べ」。東日本大震災の夜、帰宅困難者であふれかえった東京で、東京會舘で一夜を過ごした女性の人生の絆を描く物語。

どの作品をとっても心を動かされる名短編が我々の胸を熱くしてくれます。

皆さんもこの本で辻村さんの描くムーヴメントを味わってください。殺伐としたコロナ禍の現代。まるでろうそくの灯を見るような癒しを感じること間違いありません。

オリンピックと緊急事態宣言。一見相いれないように見える出来事ですが、これをむすびつけることは必ずしも正解とは思えません。手洗い、消毒、蜜の回避という自己の「責任」と日本のアスリートへの熱き声援。皆さん、その両方を大切に熱き戦いから勇気をもらいましょう。

それでは皆さんお元気で、またお会いします。

〓今回も最後までお付き合いありがとうございます。

にほんブログ村⇒プログの励み、もうワンクリック応援宜しくお願いします。