こんばんは。

平成天皇が退位され、令和となって早くもまる2年が経ちました。

考えてみれば、30代からの31年間を過ごした平成は、私にとって結婚、子供の成長、仕事と人生の実りを経験した貴重な時代でした。思い出せば汗顔の至りなのですが、健康にも恵まれて一生懸命であったことに間違いはありませんでした。

平成に生まれた子供たちが皆仕事について巣だったことに時の流れを感じるこのごろです。

今週は、平成時代を振り返る対談本を読んでいました。

「令和を生きる 平成の失敗を越えて」

(半藤一利 池上彰著 GS幻冬舎新書 2019年)

(新書「令和を生きる」 amazon.co.jp)

【昭和史の歴史探偵とは】

歴史を語る番組として長く放映されたTV番組「歴史秘話ヒストリア」が3月で終了し、新たに「歴史探偵」という歴史探求番組が始まりました。歴史探偵と言えば、思い起こすのは半藤一利さんです。半藤さんは、文芸春秋社で文芸春秋や週刊文春などの編集長を務めた後、社の役員となりましたが、1995年に退社し、執筆業に専念していました。

奥様が夏目漱石の孫に当たり、奥様とともに夏目漱石に関する著作もあります。半藤さんと言えば、戦前戦後の昭和史に関する著作が多くあり、昭和と天皇の歴史を語らせれば深い造形を醸し出してくれ、その著作は数々の賞に輝いています。氏は、司馬遼太郎さんとも親交が深く、司馬さんがその執筆を志しながらも、構想の段階で亡くなったのちに「ノモンハンの夏」を執筆。その先頭の悲惨さとその後太平洋戦争へと突入した日本軍部のあまりにも狭量で傲慢な作戦を赤裸々に描き、昭和史の悲劇をみごとに描きました。

その半藤さんは今年の1月12日、90歳で亡くなりました。

昭和史と言えば、太平洋戦争の敗戦は最も記憶されるべき出来事でした。その終戦聖断の24時間を追った「日本のいちばん長い日」という作品は、映画にもなり、戦後生まれの我々をワンダーに導いた渾身のノンフィクション作品でした。この作品が世に出たのは1965年ですから、すでに半世紀以上がたちました。

当時半藤さんは文芸春秋社に勤務するバリバリの編集者であり、この本は、文芸春秋社で行われた28名による終戦の日の座談会として企画され、語られた言葉に触発され、半藤さんがさらに取材を重ねて執筆した本でした。

当時は、文芸春秋社の営業政策上、社員の執筆した本として出版せず、当時ノンフィクションライターとして高名であった大宅壮一編集の本として上梓されました。その後、半藤さんが社を退職し、作家となった1995年に半藤一利名義で「決定版」として再版されました。

(映画「日本のいちばん長い日」 amazon.co.jp)

今回の対談本を見つけたのは、平成が終わり令和になってすぐのことでしたので、はや2年がたちます。本屋巡りをしていて、「平成とは何だったのかを考えなくては。」という思いと、もはやレジェンドとなった半藤さんとわかりやすさで定評のある池上さんの対談をぜひ読んでみたいとの思いから、すぐに手に取ったのですが、なぜか、読み始めることがありませんでした。

しかし、半藤さんが亡くなり、本棚を眺めていて半藤さんをしのぶとの意味も感じて読むことにしたのです。

お二人の対談は、本当に面白かった。

【平成という時代は何を残したのか】

上皇陛下が天皇を退位され、平成が終わるとき陛下の語られた言葉はとても印象的なものでした。

それは、8月退位に当たってのビデオメッセージ、そして85歳の誕生日の記者会見でのお言葉ですが、

「私はこれまで天皇の務めとして、何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えて来ましたが、同時に事にあたっては、時として人々の傍らに立ち、その声に耳を傾け、思いに寄り添うことも大切なことと考えて来ました。」

としたうえで、一貫して戦争の歴史に向き合われてきたことに関し、

「先の大戦で多くの人命が失われ、また、我が国の戦後の平和と繁栄が、このような多くの犠牲と国民のたゆみない努力によって築かれたものであることを忘れず、戦後生まれの人々にもこのことを正しく伝えていくことが大切であると思ってきました。平成が戦争のない時代として終わろうとしていることに、心から安堵しています。」

と語られていました。

確かに平成のときに日本国内では戦争はなく、平和な時代でした。しかし、その間、日本は幾多の災害に見舞われました。雲仙普賢岳の大噴火、阪神淡路大震災、度重なる豪雨災害、そして東日本大震災。こうした災害がおきるたび、上皇陛下は上皇后さまとともに被災地に赴いて非難されている人たちの手をとって励まし続けてきたことは、陛下の象徴としての自らの在り方を行動として体現されてきたものと、心より敬意を感じてきました。

(被災地に訪問される両陛下 kunaichou.go.jp)

そんな平成をこの対談では、三題噺ではじめます。

その口火は半藤さんが切るのですが、そのキーワードは「災害、平和、インターネット」でした。さらに半藤さんの友人は、この話を受けて「大衆の消滅、情報革命、共感」を挙げたと言います。この話を振られた池上さんは、「閉塞感、内平外乱、情報革命」と語りますが、ここからお二人の「平成噺」がはじまります。

お二人の語る平成のテーマは、目次を見るとよくわかります。

はじめに

第一章 劣化した政治、最初の岐路

第二章 災害で失われたもの、もたらされたもの

第三章 原子力政策の明らかな失敗

第四章 ネット社会に兆す全体主義

第五章 誰がカルトを暴発させたのか

第六章 「戦争がない時代」ではなかった

第七章 日本経済、失われ続けた30年

第八章 平成から令和へー日本人に天皇制は必要か

おわりに

目次を見ただけでもお二人の語りに期待が膨らみます。

この31年間、皆さんは何を思い出すでしょうか。目次を見れば、自民党政権が崩壊し、社会党政権となり、さきがけ政権、民主党政権、そして自公政権と一見目まぐるしく変わった政権が、実は何も変わっていないという衝撃の真実。ビル・ゲイツ、スティーブ・ジョブス、マーク・ザッカーバーグによって世界中を席巻したネット、スマホ社会の滲透。オウム真理教による地下鉄サリン事件を始めとするカルト集団のテロ攻撃。湾岸戦争から多発同時テロ、そこから始まるアフガン侵攻とイラク戦争。そして、バブル経済とその崩壊、リーマンショックと非正規雇用の世界。

果たして我々日本人は進歩したといえるのでしょうか。

【我々は日本と地球を守っていけるのか】

この本の面白さは、いくらでも語れるのですが、そこは是非この本を読んでお楽しみください。

今回は、この本にちなんで平成時代を少し考えてみたいと思います。

「平成」の日本は、昭和のモーレツ時代に構築してきた価値観が通用しなくなった時代です。モーレツ時代の象徴のようなバブル経済は平成とともに崩れ去り、経済的には長い低迷期が訪れました。平成生まれの世代では、「競争」という言葉に魅力と価値が消え失せ、ゆとり教育や「世界に一つだけの花」に象徴されるように「頑張らない」ことが大きな価値を生み出します。

(一世を風靡した小川ローザのCM yahoo.co.jp)

我々も「儲けること」の価値が揺るぐ中で新たな行動の指針を見つける必要に迫られます。

現代日本では、かつての行政単位であった村や藩は、組織としての企業にとってかわられ、企業が、人が集まり交わる場となりました。平成には、この企業の価値観を揺るがす考え方がいくつも生まれてきました。

平成から令和にかけて、いくつかのキーワードが企業内に大きな波紋を投げ掛けています。

まずひとつは、「コンプライアンス」です。

私は金融業界に身を置いていますが、初めてこの言葉を聴いた時に命じられた仕事が「個人情報保護法」への対応でした。ご存知の通り、金融機関は銀行を筆頭に顧客情報として、必ず個人情報を集めています。個人情報保護法は、組織に対して個人情報の管理を厳重に求まる法律です。そこには、「安全管理措置」の条鋼があり、個人情報を取り扱う問いには、取り扱う職員以外にその情報が洩れることがないように脳死措置を取る必要があるというのです。

個人情報は紙とデータによって管理されています。個人が特定できる情報を「個人情報」、2つ以上の個人情報が複数あわされた情報を「個人データ」といいます。これは、企業の職場ごとに施錠して管理する必要があり、職場内においてはカギのかかる保管場所の確保、顧客が情報にアクセスできないよう衝立やドアで安全管理措置を行わなければなりません。

「コンプライアンス」とは法令順守のことですが、個人情報保護法を遵守するためには、物理的な安全防止措置と情報を管理するためのsy内規定とルールを定め、そのコンプライアンスを徹底する必要があったのです。

この作業には膨大な予算と労力が必要であり、3カ月ほど土日出勤をして社内のルールを作成し、すべての職場、店舗で安全管理措置(お客様との隔離)を実施したことは忘れられません。当時は、あまりに負荷が高いため、「コンプライアンス倒産」と言う言葉まであったほどでした。

「コンプライアンス」はその後形を変え、現在その中心は「ハラスメント」へと動いています。

もうひとつのキーワードといえば、「カーボンニュートラル」です。これは、京都議定書に象徴されるように環境問題が語り始められた平成の時代を象徴しています。我々が産業革命によってもたらした二酸化炭素は、地球を守るオゾン層を破壊し、この地球に恐るべき温暖化をもたらし、地球上に温度上昇と大きな気候変動をもたらしています。「カー分ニュートラル」とは、我々が排出する二酸化炭素をゼロ(ニュートラル)にする取り組みです。企業内でも投資部門などを筆頭に、この問題に取り組むことが大きな成果につながることが注目されています。

菅総理は先日2050年に温室効果ガスの排出をゼロにする、というボンニュートラル宣言を世界に発信しましたが、これこそが平成に新たに生まれた重要な価値観と言ってもよいのではないでしょうか。

さらに、令和につながるキーワードは「ジェンダー」です。

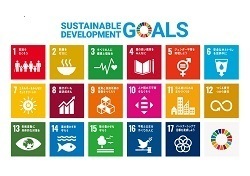

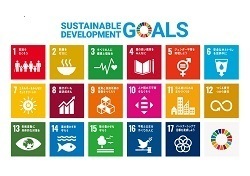

(国連のSDGsポスター unic.or.jp)

この言葉は、「多様性」をさすのですが、平成にこれほど重要な言葉が語られることになったのは歴史に留められる出来事と言っても過言ではありません。地球規模では、動植物の種の絶滅、パンデミックを発生させる様々なウィルスなど、多岐にわたりますが、日本人社会においても極めて重要なキーワードです。「人」の世界では、人種差別や男女差別、LGBT問題など、語り始めればいくらでも語るべき課題が並んでいます。

例えば、トイレの問題。我々は日本のトイレが男女に分かれていることが当たり前ですが、「ジェンダー」を考えるときにこれが問題になります。LGBTを考えれば、トイレが男女に分かれていることで、外出を怖がる人たちがたくさんいるという事実に我々は気づきません。LGBTには、街に入れるトイレがないのです。

そこで、現在「だれでもトイレ」が増えています。これは、従来は「障がい者用トイレ」と呼ばれてきたトイレのことですが、男女の区別なく利用ができるということで、多様性の考え方によくマッチする、万能なトイレとなります。

しかし、ここで問題となるのが、「誰でも」という点です。

障がい者用トイレには、オストメイトという設備がつけられています。世の中には、様々な障がいによって直接排泄することができない方がたくさんいます。その方々は、常に排泄用の容器を体に着けて日常の生活を送っています。こうした人々は、容器にたまった排泄物を処理するためにオストメイト装置が必要です。また、車いすの方はその大きさから通常のトイレに入ることができません。障碍者用トイレは、入り口も室内も車いすが利用できるだけの間口と広さを備えており、車いすの方が安心して利用できるのです。

ところが、「誰でも」トイレにすることで、利用者が増加する点に問題があります。男女問題で利用することは良いのですが、このトイレ以外に利用できない方が使いたいときに使えない、という事態が起きているというのです。それは、誰でもトイレが広くて気持ちいい、子供と一緒に使っても邪魔されない、空いていつでも入れるなどの理由で、特に必要がないにも関わらずに利用する人々がふえているということです。現在では、「障がい者用トイレ」と「誰でもトイレ」を別々に設置する施設も出てきています。しかし、これにはスペースと予算が必要となるのです。

「多様性」にも様々な問題がある、ことをすべての人々が心に留めておくことが重要なのです。

こうした新たな考え方は、現在国連によってSDGs(持続可能な開発目標)にまとめられており、そこには17の項目と目標が掲げられています。そのキーワードは「サステナブル」です。

令和を生きるとは、まさにこのことなのかもしれません。

皆さんもこの本を読んで、それぞれの令和を考えてみて下さい。新たな日常を見出すことができるかもしれません。

今回は長話になりました。それでは皆さんお元気で、またお会いします。

〓今回も最後までお付き合いありがとうございます。

にほんブログ村⇒プログの励み、もうワンクリック応援宜しくお願いします。