こんばんは。

今年のお盆はこれまでと違ったお盆になりました。

夏休みと言えば、子供が小さい家庭では夏休み中の子供との交流が一大イベントになります。ところが今年は新型コロナ感染に伴う感染防止により学校が閉鎖される事態が相次ぎました。その影響で授業時間が足りなくなり、公立の小中学校では、のきなみ夏休み期間が短縮される事態に陥っています。

神奈川県で小学校の教諭をしている息子がお盆休みに家にやってきて語るには、今年の夏休みは8/1~8/23までに短縮され、あまりゆっくりと休む暇はないそうです。あまつさえお隣の市では夏休みの終わりがさらに早い8/16ということでたった2週間しかありません。今時は働き方改革でサラリーマンでも2週間の夏休みは当たり前になっています。

もちろん子供たちもガッカリですが、親の方もどのように子供と交流していくのか難しい年になっています。なぜなら新型ウィルス感染の拡大のために、せっかくの「GO TO トラベル」も集団での移動が制限され、高齢者への感染を考えると田舎のおじいちゃんやおばあちゃんに子供の顔を見せに行くことがはばかられ、旅行に行くにも感染防止を徹底する必要があります。子供も親もすっかり意気消沈してしまいます。

(閑散とした那覇空港 琉球新報HPより)

せっかくのお盆ですが、今年は皆さん自粛して、手洗い、うがい、マスクをつけて3密を避けて、住まいのある地域でお盆を過ごす方々でショッピングセンターが満ち溢れています。しかし、自粛が半年に及ぶとどうしても心が塞ぐことをさ避けることができません。

こんなときこそ、心が最も揚がることを心に思い浮かべて、明るい気持ちを盛り上げましょう。

さて、小学生から中学生にかけて、我々の世代で最もワクワクしたのは他でもない特撮画像を駆使して制作された怪獣たちの姿です。ゴジラ、モスラ、ラドン、キングギドラ、ガメラ、バルゴン、ギャオスなどの銀幕を彩った怪獣たちはもちろん、ガラモン、マンモスフラワー、カネゴンなどの「ウルトラQ」の怪獣たち、そして永遠のウルトラマンシリースの要となったバルタン星人、レッドキング、ゼットンなどのテレビで放映された怪獣たちです。

お盆前に本屋さんの新書コーナーを眺めていると、帯広告に「シン・ゴジラの乱杭歯(らんぐいば)、その理由は、」という文字とともにシン・ゴジラの雄姿が写っているではありませんか。怪獣好きには目を離すことができませんでした。

今週は、怪獣愛にあふれた形態進化生物学者の本を読んでいました。

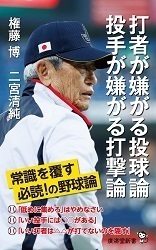

「怪獣生物学入門」

(倉谷滋著 インターナショナル新書 2019年)

(「怪獣生物学入門」amazon.co.jp)

【怪獣は何から進化したのか】

恐竜と怪獣の関係は複雑です。

「ゴジラ」は、もともと古代の恐竜が現代の水爆実験によって突然変異を起こした怪獣です。そこから考えると、怪獣を遡れば恐竜に行きつきそうに思えます。実際、小学生のころ、上野の国立科学博物館に行くのが大好きで、親も私の機嫌が悪かったり、甘えてうるさくねだったりしたときにはとりあえず国立科学博物館に連れていってくれました。

博物館の入り口を入るとそこには恐竜の骨格が天井までそびえていました。現在、ブロントザウルスという恐竜は実在しなかったと言われていますが、当時は巨大な草食恐竜の代表格はブロントザウルスでした。凶悪な肉食恐竜の代表は言わずと知れたティラノザウルス。人気が高かったのは剣竜と呼ばれていたステゴザウルス。今のサイのように角を伸ばしていたトリケラトプスでした。

この本でも語られていますが、近年の恐竜はあのころに比べると格段に進化しています。

化石で見つかる恐竜が進化しているわけはないのですが、進化しているのは研究です。ゴジラはご存知の通り直立不動で日本の街に上陸し、我々の世界を蹂躙していきます。その行動は重厚で力強く、何物にも止めることはできずにゆっくりと前へと進んでいくのです。かつて、国立科学博物館で観たティラノザウルスの骨格は確かに直立していました。

しかし、ジェラシックパークに登場するティラノザウルスは、直立していません。その超前かがみの姿はとてもゴジラの先祖とは思えません。さらに驚くのは、その脅威のスピードです。車に乗り全速力で逃げる主人公たち。時速80km以上で走る車にティラノザウルスは決して引けを取らないのです。恐竜研究は、この半世紀に大きく進化しました。

今や恐竜の生き残りが現在の鳥類であることは科学的事実とされており、かのティラノザウルスは羽毛につつまれていたと考えられています。ゴジラの肌は黒くて岩の様であることが常識ですが、もしも1950年代に恐竜の実態が分かっていればゴジラは羽毛に包まれていたかもしれません。(放射能の影響で羽毛は抜け落ちていたかもしれませんが。)

(再生細胞を持つミレニアムゴジラ amazon.co.jp)

この本の著者は、現在理化学研究所で生物学のグループデレクターを勤めているそうですが、第一線で研修している生物学者が空想科学ドラマの怪獣たちを分析しようとするわけですからワクワク感が止まりません。

そもそも特撮怪獣は空想の産物ですから進化や生物学とは無縁の存在に思えます。

この本の著者の場合、小学生から中学生の多感な時期がちょうど円谷監督の特撮映画の最盛期であったことが幸運(不幸?)でした。私も同じとしなので全く同じなのですが、形態進化生物学なる学問を身に着ける以前に特撮怪獣映画のワンダーの洗礼を受けていたのです。

怪獣のワンダー体験を内に抱えたまま形態生物学の最先端を探求すると、怪獣自体を科学の目で探求してみたくなるのかもしれません。

【キングギドラの形態生物学】

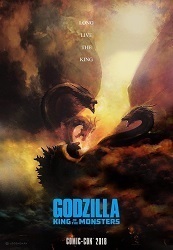

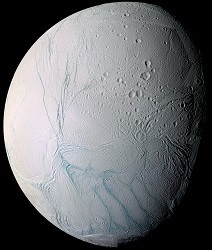

宇宙怪獣として最強と言われているのはキングギドラです。金色のうろこに包まれ、3つの竜のような頭と3つのしっぽを持ち、2つの翼によって宇宙や空中を駆け巡る姿は、ハリウッドのゴジラ映画にもゴジラのライバルとして登場します。

実は、日本映画に登場するキングギドラとハリウッドのキングギドラは異なっていると言います。

日本映画に登場する元祖キングギドラの翼には、条と呼ばれる筋を見ることができます。この筋が脊椎動物の手や指が進化して生まれたものであれば、翼竜やコウモリの翼と似た生態をしているといえます。しかし、キングギドラの翼の筋は、手や指というよりも魚類の胸鰭(むなびれ)に似ているそうです。

キングギドラが脊椎動物の系に属しているのであれば、その翼は我々の腕、手、指の相当する部分が異なる進化を遂げたこととなりますが、もしもこの条がシーラカンスやウミテングのような魚類の胸鰭に相当するものなのであれば、キングギドラは魚類の系につらなることになります。どうも見た目は魚系の条に見えるのです。

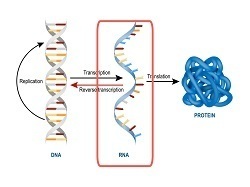

さらにやっかいなのは、現在の形態生物学では脊椎動物の腕や手指にあたる条と魚類の胸鰭にあたる条が同じ遺伝子から派生しているのではないか、との研究があるそうです。

そして、ハリウッド版のキングギドラでは、さらに話は複雑になります。

(ハリウッド版 ゴジラ対キングギドラ)

翼の条については、ハリウッドのキングギドラにも同じように見ることができますが、問題はその翼の位置にあります。日本版のように翼が肩から始まっていると、その翼は腕や手指の延長にあるので脊椎動物や魚類に系譜を見ることができます。ところが、ハリウッド版キングギドラの翼は方から直接生えていないように見えるのです。

その形態は、魚類よりもむしろコウモリと似ています。コウモリは、方から腕に当たる条が伸びており、そこに連なるように翼となる幕が張られています。さらにその翼は腹から出た条により支えられており、トビトカゲ(爬虫類)のように肋骨部分から派生しているとも考えられるのです。

日本版は魚類系、ハリウッド版は哺乳類系または爬虫類系。同じキンギギドラでも異なる系統図に位置付けられるのかもしれません。

キングギドラの他にもゴジラ、ガメラ、ギャオスなど、著者の形態生物学によって次々と仕分けられていく怪獣たちの分析はとてもワンダーです。

【人間に寄生する怪獣とは】

この本の第三章では、不定形型モンスターに関する考察が繰り広げられます。

不定形型モンスターには、繁殖時に様々なヤドリギに寄生してその個体を乗っ取っていくモンスターも含まれます。

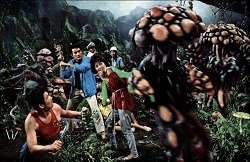

まず取り上げられるのは、東宝映画のホラー的な映画として特撮を駆使して造られた「マタンゴ」と言う作品です。「マタンゴ」とはキノコの名称なのですが、このキノコが非常に厄介なモンスターなのです。このキノコを食べると人格が変化し、やたらと人好きで社交的な人格となります。それだけではなく、その人格を利用して他の人間にもマタンゴを食べるように勧めて回るようになるのです。さらに恐ろしいのは、人格変化の実ではなく、徐々に人としての意識は消えてゆき、最後には移動可能なマタンゴへと変身してしまうのです。

映画は、この「マタンゴ」が生息する無人島に漂流した7人の物語です。そこにうずめく人の本姓がマタンゴを仲介モンスターとして恐ろしい人間関係を出現させていく物語です。

著者は、マタンゴというキノコが形態生物学から見た場合にどのように分析できるのかを語っていきます。

生きとし生けるものは、すべて繁殖することで種の継続と繁栄をめざします。普通のキノコは胞子を飛ばすことで種を増やしますが、マタンゴはもっと能動的な繁殖形態を持っています。食べるとマタンゴに変身してしまう。その寄生的な繁殖はどのようなプロセスをたどって成就されるのか。

(映画「マタンゴ」スティール ciamovienews.com)

その一部を紹介すると、「・・・マタンゴ人間の体は動物性の細胞からなる組織ではなく、そのほとんどがキノコを作る菌糸の束に置き換わっていて、そのうちあるものは神経的な機能に二分化し、またあるものは筋線維のように伸縮する機能を得、またあるものは硬化して骨格のような機能を果たすようになってしまっている・・・」のではないかと記載されています。

さらに氏は次の項で、マタンゴの菌糸が人間の精神構造までもコピーできるのか、人間の解剖生理学的機能まで再構築できるのか、までを考察していくのです。

そして、その分析は宇宙からパラサイトとして降臨する「寄生獣」へと続いていきます。

人のモンスターやSFを創造する力は止まるところを知りません。この本は、科学者から見れば非現実と言われる空想のワンダーについて書かれています。そこには、汲めども尽きぬワンダーが脈々と流れています。ぜひ、続編を期待したいものです。

お盆も終わり、いよいよ「with コロナ」の日常が戻ってきます。皆さん、手洗い、マスク、消毒、脱3密を徹底し、感染することも、人に移すことも防ぐよう、油断なく毎日を送りましょう。熱中症も防ぎつつ、明るさを忘れず毎日を過ごしたいと思います。

それでは皆さんお元気で、またお会いします。

〓今回も最後までお付き合いありがとうございます。

にほんブログ村⇒プログの励み、もうワンクリック応援宜しくお願いします。