こんばんは。

前回、日本のジャズ・フュージョン史に燦然と輝く名プロデューサーのアーティスト別エッセイを紹介しました。この本には、渡辺貞夫さんのマネジメントを行った鯉沼利成さんを筆頭にミュージック ラヴァーの面々が日本の音楽の隆盛を作り上げたことがたくさん語られています。

なぜ人は音楽が好きなのか。音楽には人の生み出す感動があるからです。

【クラシックが生み出す感動】

2025年も半年が過ぎ、早くも7月が始まりました。この機会に今年上半期に参加したクラシックのコンサートを振り返ってみたいと思います。今年は、身内に不幸があったり、新たな仕事を始めたり、と忙しい毎日で、参加したのは数少ないコンサートでしたが、どのコンサートも感動を味わうことが出来ました。

◎2/09 ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団 指揮:サカリ・オラモ ピアノ:藤田真央

・プログラム ウエーバー 歌劇「オベロン」序曲 シューマン ピアノ協奏曲 ベートーヴェン 交響曲第7番

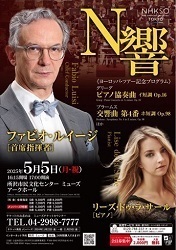

◎5/05 NHK交響楽団 指揮:ファビオ・ルイージ ピアノ:リーズ・ドゥ・ラ・サール

・プログラム 武満徹 3つの映画音楽 グリーグ ピアノ協奏曲 ブラームス 交響曲第4番

◎5/10 ベルリン放送交響楽団 指揮:ウラディミール・ユロフスキ ピアノ:辻井伸行

・プログラム ベートーヴェン エグモント序曲 ショパン ピアノ協奏曲第2番 ブラームス 交響曲第4番

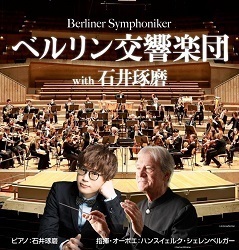

◎6/29 ベルリン交響楽団 指揮:ハンスイェルク・シェレンベルガー ピアノ 石井琢磨

・プログラム ベートーヴェン コリオラン序曲 シューマン ピアノ協奏曲 ベートーヴェン 交響曲第3番”エロイカ”

いずれも素晴らしいコンサートでしたが、それぞれ異なる感動を味わうことが出来ました。

これまでも様々なオーケストラの演奏を堪能してきましたが、やはりヨーロッパのオーケストラの音は洗練されていて弦の音も管の音もなめらかで抜けていくような美しさを醸し出します。

ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団の音もしかり。さすが、ドイツの名門管弦楽団。その弦の音色は力強く、限りなくたおやかな調べを奏でます。さらに、管楽器もなめらかな音でした。藤田真央さんのピアノを聴いたのは2度目です。前回は、ロッテルダム・フィルハーモニーと共演したときのことで、曲目はラフマニノフのピアノ協奏曲第3番です。真央さんの得意な曲ですが、このときには、演奏がとても旨いと感じましたが、あまり心を動かされませんでした。ところが、今回の演奏は心に響きました。彼の繊細なタッチとそのまろやかなピアノの音が、ロマン派のシューマンの曲をみごとに引き立てて素晴らしい演奏を聴かせてくれました。さすが、クララ・ハスキル国際コンクールでの優勝はこの美しい音があってのことだったのですね。

(ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団公演 所沢ミューズHP)

【2025上期 最も感動した演奏】

さて、次は今年上半期、最も感動したコンサートです。

NHK交響楽団は2022年まで、私が最も気に入っている指揮者パーヴォ・ヤルヴィ氏が首席指揮者でしたが、その後を受けたのが、今回登場したイタリアのファビオ・ルイージ氏です。N響は、これまでもサヴァリッシュ、ブロムシュテット、デュトワなど、世界の指揮者たちの薫陶を受けてきましたが、日本では最も美しい音を奏でるオーケストラだと思います。こでまで、世界の名だたるオーケストラのコンサートに接しましたが、ここ数年のN響の音は決して引けを取らない素晴らしい音色を奏でています。

このコンサートで楽しみにしていた曲があります。

それは、グリーグのビアノ協奏曲です。グリーグは「ペール・ギュント組曲」で有名なノルウェーの生んだ作曲家です。小学生のときに放送委員という役職を務めていたのですが、朝の放送ではこの組曲の「朝」を毎日かけていました。(ちなみに昼休みはビゼーの「アルルの女」からメヌエットでした。)そのグリーグのピアノ協奏曲をはじめてきいたとき、その冒頭、上から流れ落ちで来る滝のようなピアノの旋律に頭を殴られたような衝撃を覚えました。

そして、映画にハマッタ中学生のときに映画館で見たのがアメリカのミュージカル映画「ソング・オブ・ノルウェー」でした。この映画は、若き日のグリーグを描いた青春映画でしたが、このミュージカルに通底していたのが、このピアノ協奏曲だったのです。映画の冒頭、ノルウェーの美しい自然が移るスクリーンに冒頭の力強い旋律が鳴り響いたときの感動は忘れられません。

そして、この日、ピアノ協奏曲を演奏するピアニストは、フランス出身のリーズ・ドゥ・ラ・サールです。

女性としては大柄ですが、その端正な顔立ちとはうらはらに金色をあしらったファッショナブルで派手なな出で立ちで登場しました。いったいどんなグリーグが飛び出すのかと期待していると、想像を超える力強さで、あの美しい旋律が会場に響き渡ったのです。冒頭から情熱的に奏でられたピアノは、そのまま熱を持って輝くように続いていきます。そのエネルギッシュかつ繊細な演奏は、聞く人の心をわしづかみして離しません。この曲をライブで聞くのは初めてでしたが、このピアニストで聞くことが出来たのは、とても幸せな体験でした。心から感動しました。

この日のN響は、本当によく鳴っていて、大好きなブラームスの4番もエモーショナルな演奏で久しぶりに心を動かされました。特に、有名な第3楽章のスケルツォともいえる荘厳なソナタには圧倒されました。

(NHK交響楽団公演 所沢ミューズHPより)

グリーグが描くノルウェーの美しい森とブラームスの描くドイツの森林。それを彷彿とさせたのが、フルートで奏でられる屹立とした旋律です。この日のフルートは特に際立つ透明な音で鳴っており、演奏後に指揮者のルイージが何度もフルート奏者を指名して起立していたのも頷けます。本当にすべてが素晴らしい演奏でした。

【辻井伸行さんのピアノのすごさ】

さて、N響で感動した5日後に行ったコンサートが、ウラディミール・ユロフスキ氏率いるベルリン放送交響楽団の演奏会です。この交響楽団の音は、本当にドイツの深みのある美しい音でした。本当に不思議なのですが、ヨーロッパを本拠とする管弦楽団はみな日本のオーケストラとは音が違います。まだコンサートに行く機会が無い頃には、日本の空気が淀んでいるせいだと思っていましたが、実際に来日したオーケストラの音を聞くと日本の空気の中でもやはり彼らの音は違っていました。歴史と伝統がなせる技なのかもしれません。

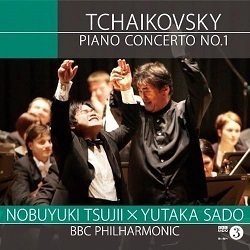

今回のお目当ては、ピアノの辻井伸行さんです。実は、辻井さんの名前は日本でとどろいていますが、テレビなどで見る限りでは他のピアニストと何が違うのかがわかりませんでした。ところが、一昨年、ヴァリシ-・ペトレンコ氏を指揮者としてイギリスのロヤルフィルハーモニー管弦楽団が来日したときに辻井さんが共演し、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番を演奏しました。これを聴いたときに、辻井伸行さんの表現力に心からの感動を味わいました。

その演奏は、大胆にして繊細。チャイコフスキーの大地に根ざした壮大さと人の心の動きを表す繊細な音階を見事に弾きこなし、我々の心を揺り動かしたのです。なぜ、辻井さんの演奏はこれほどの感動を生み出すのでしょうか。この曲は、これまでアルゲリッチやリヒテル、ホロヴィッツなど名だたる名盤がありますが、辻井さんがこうした演奏と異なるのは、見事な「間」の取り方です。もちろん、ピアノは楽譜の通りに演奏するので、楽譜に指示されている必要な「間」ではありません。辻井さんの演奏は、佳境に入る流麗さの中に、ふとした「間」が入るのです。

我々日本人は、これまで歌舞伎や能、浄瑠璃などのなかで、謡と雅楽で音を体験してきました。そこで培われた「間」は、おそらく人の呼吸と関係しているのではないでしょうか。日本の芸能は息継ぎまでの間まで、息の続く限り言葉を謳います。雅楽もその謳いに会わせて間を生み出します。ピアノやヴァイオリンには、息継ぎが必要ないので、楽譜は音が面々と続いています。辻井さんのチャイコフスキーには、日本人ならば聞き慣れている独自の「間」が込められているのです。

一昨年のコンサートでは、余りに感動したので会場で販売していたチャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番を演奏しているCDを購入しました。(ちなみにCDは、BBCフィルで指揮者は佐渡裕氏でした。)帰ってからそのCDを聴くと、そこには辻井さん独自の「間」がしっかりと表現されていて、コンサートと同じ感動を味わうことが出来ました。

(辻井伸行 チャイコフスキーCD amazon.co.jp)

余談ですが、このコンサートでは事件がありました。チャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番の第1楽章が終わったとき、通常ならば息を整えてすぐに第2楽章へと移るのですが、辻井さんが席を立ったのです。ご存じの通り辻井さんは目が不自由なため、指揮者のペトレンコ氏がその腕を支えて一緒に歩き出しました。何事かが起きたのです。ペトレンコ氏は歩き出しながら辻井さんの耳元で何かをささやきました。すると、二人は、舞台袖へと歩いている途中、きびすを返してステージの中央へと戻りました。

辻井さんは、ピアノで体を支えると話を始めました。説明では、弾いていたピアノの鉄線が切れてしまい、修理が必要な状態だというのです。説明を終えると、お二人は楽屋へと引き上げていき、それに変って調律師の方が現れてピアノ弦交換の作業を行いました。時間にすれば5分程度と思いますが、とても永く感じたのを覚えています。

修理が完了すると、辻井さんがペトレンコ氏とともにステージに戻ってきました。大きな拍手で迎えられたのは言うまでもありません。永くコンサートに足を運んでいますが、こんなアクシデントははじめてでした。いったい、演奏はどうなるのだろう。その心配は杞憂に終わりました。オーケストラも指揮者も、辻井さんも何事もなかったように素晴らしい演奏を繰り広げてくれたのです。

やはりプロの仕事は素晴らしい、と改めて辻井さんの魅力に感じ入った次第です。

さて、そんな辻井さんが演奏したショパンのピアノ協奏曲第1番ですが、チャイコフスキーよりも情緒的で、ロマンあふれる名曲です。この曲は、ポーランドを離れる直前にポーランドの聴衆の前で演奏されました。辻井さんのピアノは、その叙情豊かな感性をみごとに表現する素晴らしい演奏を繰り広げました。辻井さんの感動を呼び「間」は、この曲にも現れていました。ベルリン放送交響楽団の弦と管の音色も素晴らしく、こちらにも大いに感動しました。

【上期最後のコンサート】

さて、6月の29日には、横浜のみなとみらいホールに足を運び、ハンスイェルク・シェレンベルガー氏率いるベルリン交響楽団のコンサートに参加してきました。ベルリンには30近いオーケストラがあるそうですが、この”Berliner Symphoniker”はあの世界的に有名なベルリンフィルとはまったく別のオーケストラ。もとの母体こそ125年前に遡りますが、現楽団は、1961年にベルリンが東西に分かれた際に西側に残った2つのオーケストラが合体して出来たベルリン市民のためのオーケストラです。

(ベルリン交響楽団公演 e-プラスHPより)

ピアニストの石井琢磨さんは、現在日本国内でクラシックにとどまらない幅広い活動で名前を知られた演奏家です。会場には石井さんのピアノめあてのファンもたくさん見えていたようです。石井さんの奏でるシューマンの調べは、その美しい旋律を明るく鮮明な音で奏でる明るい音律でした。甘口のスウィートを味わったときの幸福感を感じました。

ベルリン交響楽団は、楽団員の数が少なく、音の厚みという点では少し迫力に欠けていた気がします。しかし、ヴァイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスが生み出す豊かな弦の響きは、さすがベルリン市民をうならせるだけのことがある美しさがありました。指揮者はもとベルリンフィルの主席オーボエ奏者です。さすがにオーボエをはじめとするクラリネットやフルート、ファゴットの音も澄んだなめらかな音色で感動しました。特に”エロイカ”の第2楽章 葬送行進曲は美しく、心から楽しむことが出来ました。

さて、今日は音楽の中でも”クラシックコンサート”の話で終始しましたが、今年の上半期にはクラシック以外でも様々な音楽に触れました。60歳から習い始めたテナーサックスですが、町内で同好会に加入して、月に3~4回セッションを楽しんでいます。会の名称がJAZZ研究会なので、基本的にはジャズのスタンダード曲を皆でセッションします。何が楽しいかと言えば、今まで聴いたこともなかった有名曲を知り、自分で演奏できるようになるプロセスは何物にも代えがたい幸福な体験です。チャーリー・パーカーって本当にスゴイ人だったんですね。

この話を始めるといくら紙面があっても足りません。また、機会があればお話ししたいと思います。

今年の気候はどうやらいつもと異なるようです。日本はすでに亜熱帯のようになっていますが、今年の夏は特段に暑いようです。皆さん、無理せず、我慢せず、エアコンを使って熱中症とならないようくれぐれもご自愛ください。水分補給も忘れずに。

それでは皆さんお元気で、またお会いします。

〓今回も最後までお付き合いありがとうございます。

にほんブログ村⇒プログの励み、もうワンクリック応援宜しくお願いします。