こんばんは。

今年のゴールデンウイークは、「家にいよう」が合言葉です。

日本人という民族は、本当にオリジナルな存在だと思います。鎖国をしている間でも江戸を世界一の年にしてしまうし、江戸末期には和算学の関孝和はすでに微分積分を使っていたし、渋川春海は天文学を極め、星の動きから日本1300年にわたる暦をすでに紐解いていました。ところが、文明開化によって西洋文化こそが人類発展の礎とばかりに、すべての文化を西洋の土台で取り入れて競争社会を作り上げたのです。

今回の新型コロナ拡散では、図らずも日本の特異性が明らかになりました。

例えば、日本では世界に比べて人口に占める感染者数や脂肪事例は圧倒的に低い水準を保っています。これは、もともと日本人が人に迷惑をかける行為を避けようとする民族であることが大きな要因なのではないでしょうか。

日本人社会は、農業中心の経済体系を永年にわたって築き上げてきており、そこには村八分文化が根付いています。そこでは、公民的な意味での他人を思いやることとは別に、人に迷惑をかけると村からのけ者にされるため、できるだけ人様に後ろ指をさされないようにしようとの心理が働きます。そのため、疫病などに備えて触れ合わない文化がはぐくまれたのではないでしょうか。

くしゃみや咳は人に向かってしない、挨拶は触れ合うのではなくお辞儀でする。できれば、座って距離を置いて頭を下げる。目上の人に対しては、距離を取って頭を下げたまま目を挙げない。こうした、村八分にならないための文化が接触を避ける文化となり、結果としてウィルス感染を未然に防ぐことになっているのではないでしょうか。

そうは言っても今回のウィルスは感染力が異常に強いので、日本の文化だけでは対抗できません。また、村八分社会では負の連鎖が起きる可能性もあります。今は科学の時代です。根拠のある感染症予防(手洗い励行、マスク着用)を行い、対人接触8割減を実現し、一日も早い緊急事態宣言からの脱却を目指しましょう。

【家にいて何をやろうか】

我々人類のために身を粉にして働いて頂いている医療従事者の方々(うちにも一人います。)には本当に感謝なのですが、それに反し私は4月にはほとんどテレワークで自宅にいました。人との接触は、家族を除けば限りなくゼロに近いのですが、いつもの日課がこなせずにイライラしてくることに間違いはありません。例えば、大好きなライブやコンサートは(当たり前ですが)すべてキャンセルとなり、テナーサックスのレッスンも(これまた当たり前ですが)すべて中止。さらには映画館も休業、本屋さんもやっていません。

人間は社会的な生き物なので、こうした人が生み出したものへの接触を制限されるとストレスがたまりまくります。日頃からあまり運動はしていないので、その点は特に痛痒を感じないのですが、文化的接触がないのは本当に苦痛です。

もちろん、ライブやコンサートはキャンセルなので、チケット代はもどってくるのですが、個人的にはライブやコンサートはお金に代えがたい感動を生んでくれます。最も憂うのはパフォーマーたちの収入が途絶えて、音楽活動が続けられなくなるリスクが出てくることです。もちろん、ライブハウスの経営者も生活していけず、出演者も生活の糧をえることができなくなるのです。

イギリス、ドイツ、フランスでは、ミュージシャンを含めたパフォーマー達には都市封鎖などによって収入がなくなることへの補償があると報道されています。しかもそれは申請すれば即座にもらえるようです。日本には文部科学省がありますが、こちらの官僚たちには芸術を愛する人は数少ないのかもしれません。人間はパンなしでは生きていくことができません。さらに音楽や文学がなくても生きていけません。政治を司る人たちにはぜひそのことを理解してほしいと心から願います。

【音楽こそが我々をつなぐ】

さて、話を戻すと、ライブやコンサートで生音を堪能することはできませんが、テレビや動画で、音楽はオンタイムで発信されています。

コロナ以降、感動した音楽番組をいくつかご紹介します。

まず、ポップスでは、薬師丸ひろ子さんのライブです。こちらは、NHKBSプレミアムの番組なのですが、2018年に行われた「歌がくれた出会い」と題されたライブの映像です。

薬師丸ひろ子と言えば、70年代から80年代に青春時代を送ったお父さんたちには懐かしくて涙がチョチョ切れるのではないかと思います。そのデビューは1978年、14歳の時です。当時、角川春樹さんが角川文庫から映画製作へとすそ野を広げ、文庫本とのコラボレーションで一世を風靡しました。その第一作は、横溝正史さんの「犬神家の一読」。この映画は大ヒットし、第二作目は森村誠一さんの「人間の照明」。こちらもジョー山中が謳った主題歌とともに、大ヒットとなりました。

そして、その第三作目が高倉健さんを主人公に描いた作品「野生の照明」だったのです。

この「野生の照明」でデビューしたのが、薬師丸ひろ子さんでした。

ライブのすばらしさは、その題名通り、彼女がこれまで接してきた様々な人々とのエピソードを課の儒自身が振り返るというインタビューが挿入されるところです。ライブは、これまで35年間歌われてきた数々の楽曲が網羅されていますが、それぞれの曲にまつわるエピソードが本人の口から語られる趣向は素晴らしいものでした。

「野生の照明」のテーマ曲は、「強くなければ生きていけない、優しくなければ生きる資格がない。」とのフィリップ・マーロウの言葉がキャッチコピーの「戦士の休息」。画占め手の映画出演だった彼女に気遣ってくれる高倉健のエピソードはもちろんですが、この曲を歌うたびに高倉健さんがどこか近くにいる気がする、との言葉はデビュー当時の想いが湧き上がってくるようです。

私が彼女のファンになったのは、1983年公開の松田優作さんと共演した映画「探偵物語」。以前からその大きな目に魅力を感じていましたが、若い女性を描いて一流の赤川次郎さんが書き下ろした原作のおもしろさもさることながら、松田優作さん延ずる駄目刑事がおませでお嬢な女子大生の魅力をふんだんに引き立てており、素敵な映画でした。

ちょうど会社に入った年に発売されたアルバム「A LONG VACATION」は、日本のJPOPSの草分けであった大瀧詠一さんの大ヒットアルバムです。このアルバムでブレイクした大瀧さんはその後様々な楽曲をメジャー歌手に提供することになりますが、この映画の主題歌はまさに作曲家として絶好調の大瀧詠一がはなったスマッシュヒットでした。(作詞は盟友松本隆さん)この映画は、当時TV放映をビデオにとり、擦り切れるくらいに何度も見たことを覚えています。この曲もラうぶでは、大瀧詠一さんの思い出とともに歌われていました。

そして、もう1本忘れられない映画が、夏樹静子さん原作の「Wの悲劇」です。この映画は薬師丸ひろ子さんがはじめて本格的な演技に挑戦し、女優として評価された記念すべき作品です。ラストの衝撃もさることながら、この作品も主題歌が秀逸でした。薬師丸ひろ子さんの歌う「Woman”Wの悲劇”より」と題された曲は、「愛」を歌いながらもスタイリッシュで見事な抑揚が心をゆさぶります。作詞は前作に続き松本隆さん、作曲は呉田軽穂です。え?クレタカルホ?かつてグレタ・ガルボという伝説の女優がいましたが、この名前は?

実はこの人こそあの松任谷由実さんなのです。薬師丸ひろ子さんは女優生活に悩み、何度となく女優を辞めたいと思ったと言います。しかし、ある時、苗場に遊びに行き松任谷由実さんのライブを見た時に、そうなんだ、自分も自由に生きればよいのだと目の覚めるような気がした、と語っています。お二人の間には人にわからない強いきずながあったのです。この曲も名曲でした。

薬師丸ひろ子さんの歌は本当に様々な人たちが創り、彼女との絆を作り上げてきました。薬師丸さんは中島みゆきさんの名曲「時代」もカバーしています。インタビューでは、この曲の録音の時にスタジオにみゆきさんご本人が来てくれてアドバイスを受けたと言います。ひろ子さんはこの曲を声量を持って歌おうと息を吐き出して歌っていたそうなのですが、みゆきさんがその歌を聴いて、あなたにはもっと声量があるはず、思い切って声を出して、と言われたそうです。あの中島さんが、驚きです。

彼女がこれまで歌ってきた数々の歌には、その歌にまつわる人との出会いがあったのです。ご紹介した以外でも、彼女には竹内まりあさん、井上陽水さん、坂本龍一さんなどなど日本の音楽界を代表する作曲家たちが曲を書いています。その素晴らしい音楽を味わいながら、それぞれの人たちの出会いを語る。このライブはテレビで見るからこその感動がある素晴らしい番組でした。機会があれば、皆さんもぜひ味わってください。心が癒されること間違いなしです。

【Stay Homeを実践する音楽家たち】

さて、話は変わりクラシックの番組です。

新日本フィルハーモニー管弦楽団は、日本を代表するオーケストラのひとつです。しかし、今回のコロナウィルスのためにすべてのコンサートは中止となりました。オーケストラにはスタッフを含めれば100人以上の人たちが仕事をしています。そこに収入の道が閉ざされればどんなことが起きるのでしょうか。それは楽団の存続にも影響する一大事です。

オーケストラはすみたトリフォニーホールを本拠地としていますが、今はホールも閉鎖されており集まっての練習も、遠隔公演もできません。そこでトロンボーン奏者の山口さんがネットで合わせて音楽を届けようと楽団のメンバーに呼びかけたのです。曲は「パプリカ」。62名ものメンバーがそれぞれ自宅からのアクセスで一つの曲を作り上げるとの快挙に感動しました。

ところで、NHKのEテレでは毎週日曜日の21:00から「クラシック音楽館」という番組を放送しています。いつもは、N響の定期演奏会の模様を放送するのですが、ときどき驚きのプログラムが放送されます。先日は、「いま届けたい音楽~音楽家からのメッセージ~」と題して、今最も才能を発揮している人々のメッセージとともに過去の素晴らしい演奏を振り返る番組を放送していました。

92歳になる世界的指揮者ヘルベルト・ブロムシュテットさんのベートーベン交響曲7番は、年齢を全く感じさせないテンポの名演奏。そのはつらつとした演奏に大きな元気をもらいました。そのメッセージは「今、ルツェルンの自宅で日本の皆さんを思い浮かべている。いつか皆さんのためにコンサートホールで演奏したい。こうしたときだからこそ、私たちは音楽を渇望する。」。心が熱くなりました。さらには、ベルリンフィルでコンサートマスターを務めるヴァイオリニスト樫本大進の演奏にも時間を忘れて聞き入りました。

曲は、サン・サーンスのヴァイオリン協奏曲第3番。大進さんの「この曲の第2楽章の美しさに心をいやしてもらえれば・・・」とのメッセージとともに演奏が始まります。サン・サーンスと言えば、さだまさしの曲にも使われた「動物の謝肉祭」の「白鳥」は知らない人はいないほど有名ですが、この曲のヴァイオリンの美しさは、さすがサン・サーンスと唸らせる本当に美しい旋律が心地よい名曲でした。指揮者、パーヴォ・ヤルヴィさんも相変わらずの流麗な演奏でここ画尾から感動しました。

今、全国の緊急事態宣言も延長を迎えて、我々は「Stay Home」という、さらなる忍耐を強いられますが、こんな時こそ笑顔を忘れずに豊かな音楽を心の糧に穏やかに毎日を過ごしていきましょう。

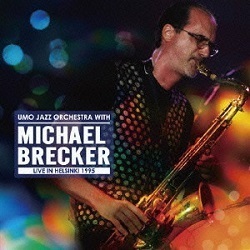

今、私は毎日テレワークで仕事をしていますが、幸せなことに子供も巣立ち音楽を聴きながら仕事に勤しんでいます。今のお気に入りはエリック・アレキサンダー(T.Sax)、2016年のアルバム「Second Impression」です。やんちゃなエリックから変貌し、ストレートでアグレッシブながらも大人の魅力を醸しだす彼のSAXがひときわ響き渡る名作です。ジャズがお好きな方は、一度お聴き下さい。お気に入りの1枚になると思います。

それでは皆さん、いつもに増してお元気で、またお会いします。

〓今回も最後までお付き合いありがとうございます。

にほんブログ村⇒プログの励み、もうワンクリック応援宜しくお願いします。