こんばんは。

今、SNSの世界で日本のシティポップが一大ブームとなっています。

そのきっかけは、2020年にインドネシアで歌姫と呼ばれているレイニッチさんが、今は亡き松原みきさんの「真夜中のドア~stay with me」のカバー曲を配信したことでした。この曲は、92カ国のJ-POPストリーミングサイトでTop10にランキングされ、ブレイクしたのです。それに連なる形で、松原みきが歌うオリジナルも「グローバルバイラルトップ50」で連続18日間、世界1位を記録したというのです。

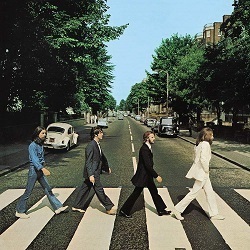

シティポップとは何か。特にジャンルとして定義されているわけではないようですが、基本的には当時アメリカのヒットチャートを賑わせていたAORの音楽性を取り入れ、日本語のしゃれた歌詞をのせたポップスを言います。その音楽は、それまで室内やテレビなどで見聞きしていた歌謡曲を戸外へと連れだし、ドライブとともにカーオーディオで聴く、かっこよい音楽です。

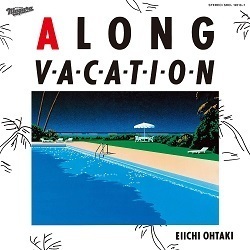

代表的なアーティストとアルバムとしては、大滝詠一さんの「A LONG VACATION」、山下達郎さんの「FOR YOU」。さらに、竹内まりあさん、EPOさん、稲垣潤一さん、杉山清貴さん、松任谷由実さん、角松敏生さん、などなど1980年代はシティポップが世の中を席捲しました。テレビをつければ、ほとんどのCMでシティポップが流れていたのです。

(大滝詠一「A LONG VACATION」amazon.co.jp)

こうした中で、日本の歌謡界にも新しい音楽が生れていきました。

歌謡曲の世界では、当時、本格的な歌唱力を備えたアイドル歌手が人気を得ていました。松田聖子さんはその先駆けですが、その後を継いだ中森明菜さんも本格派でした。

この時代に居合わせた私は、とても幸運でした。松原みきさんも大滝詠一さんも山下達郎さんも、竹内まりあさんも、(ついでに渡辺美里さん、角松敏生さんも)、新入社員で地方勤務だった時代にカーオーディオで常に流れていました。さらには、中森明菜さんの「スローモーション」はお気に入りの1曲で、つらいことがあるとこの曲を聴いてエネルギーを充填していました。

そんな世代として、「売野雅勇」という名前は、テレビで歌手が登場するときのテロップでよく目にする作詞家の名前に他なりませんでした。先日、本屋さんの文庫本の棚をながめていると、この名前が目に飛び込んできたのです。すぐにカートに入れたのは言うまでもありません。

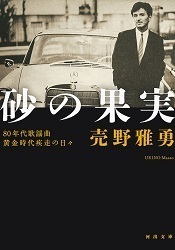

「砂の果実 80年代歌謡曲黄金時代疾走の日々」

(売野雅勇著 河出文庫 2023年)

【気鋭の作詞家はどのように誕生したか】

この本は売野氏のエッセイですが、そこに綴られているのは出会いの物語です。

人と人の出会いは物語を生み出します。このエッセイには、ファッション雑誌の編集者であり、コピーライターでもあった著者がどのような出会いから作詞の仕事を重ねていくことになったかが丁寧に語られています。

目次を見てみましょう

第1章 リトル・トウキョウ

第2章 LA VIE EN ROSE

第3章 MIDNIGHT DIAMOND

第4章 2億4千万の瞳

第5章 少女A

第6章 涙のリクエスト

第7章 PURE GOLD

第8章 美貌の青空

第9章 MIND CIRCUS

第10章 天国より野蛮

本を読むときにはいつも目次にワクワクさせられます。

(売野雅勇著「砂の果実」amazon.co.jp)

この本でも、第5章と第6章を見た瞬間にそのページに行き着くまでの時間がワクワクの時間であることいがすぐに読み取れました。この2曲はまさに売野さんがブレイクした作品であることに間違いがないからです。

このエッセイの各章には、売野さんが歩んできた人生のステージで出会った人物たちの名前が紹介されています。例えば、「第4章 2億4千万の瞳」の扉に書かれているのは、井上大輔、井上洋子、湯川れい子、鈴木雅之の名前です。

この第4章は、まさに人との出会いを描く、心が動かされた1章でした。

売野さんはもともとフリーのコピーライターで、男性ファッション雑誌「LA VIE」の主催兼編集者兼ライターもこなす、どこにでもいそうな若者でした。ネタバレとなりますが、そのきっかけはEPIC・ソニーのレコートの広告コピーを担当していたことでした。その出会いは、第1章に詳しく語られていますが、その正式なデビューは、「麻生麗二」の名義で書いたシャネルズの2ndアルバムに提供した歌詞でした。

第4章で語られるのは、元ブルーコメッツというグループサウンズで、フルート&サックスプレイヤーとしてあの大ヒット曲「ブルー・シャトウ」を作曲した井上大輔さんとのエピソードです。

ある日、売野さんが仕事場とする広告代理店の事務所に一本の電話がかかってきました。是非ともあって話がしたいという電話の主は、井上大輔のマネージャーを名乗っていました。指定された喫茶店に訪れるとマネージャーは、「時間がかかったんですよ。麻生さんにたどり着くまで。」と会えたことをことのほか喜んでいました。

そのわけは、シャネルズのアルバムに収められた「星くずのダンス・ホール」という曲を聴いた井上大輔が、これを書いた「麻生麗二」を探してこい、とマネージャーに頼んだからでした。「麻生麗二」は売野さんのペンネームなので、売野さんに行き着くのは並大抵の情報収集では不可能です。マネージャーは、1ヶ月をかけて売野さんに行き着いたのです。

売野さんの感激と喜びはひとしおでした。そして、売野さんは井上大輔のアルバムに4曲の詞を提供することとなったのです。さらに、井上大輔の所属事務所、マッドキャップを訪問した売野さんに人生を変える出会いが待っていたのです。井上大輔のアルバム制作デレクターは、打ち合わせが終わって席を立つときにさりげなく売野さんに言ったのです。「売野さん、マッドキャップに入っちゃったらどうですか?」

こうして、売野さんの作詞家人生がマッドキャップとの契約とともに本格化していくのです。

その後、井上大輔氏とは「め組のひと」や「2億4千万の瞳」などの大ヒット作を手がけていくこととなるのですが、そのエピソードはとても印象的で、この本の中でもひときわ心が動かされる章となっています。その感動は、ぜひ本を読んで味わってください。

(ブルーコメッツEP「ブルーシャトウ」amazon.co.jp)

【大ブレイクの舞台裏とさらなる出会い】

この本には、売野さんの物事に対する姿勢が淡々と描かれています。

それは、いつも冷静(のような)な印象を出会う人々に与えている描写に現れています。

井上大輔のマネージャーに出会って、偉大な作曲家が自分の歌詞を気に入ってくれたと知ったときの喜びも、気持ち有頂天だったと描きつつも、「こういうことが人生で起こるんだ!とぼくは静かに興奮していた。『面白いなー』と一度くらいは声に出していったかもしれない。」と書いています。

そんな冷静な売野さんですが、事務所に属してしばらくの間には、多くの没になった作品があったこいとが語られています。そんな中、伊藤銀次さんや大沢誉志幸さんの歌詞を売野さんに依頼してくれたプロデューサーが、いくつも売野さんに新たなチェンスをもたらしてくれます。その中には沢田研二のニューシングルになる歌詞もありました。

売野さんはメンタルには自信がありましたが、この仕事の時には、「初めての大きなチャンスに、緊張でガチガチになりながら、一週間、必死で毎日考え続けた。(中略)自分はここまでプレッシャーに弱いのかと、青息吐息、あきれるくらいに何も書けなかった。」と語っています。

そして、最後の2日間でひねり出した歌詞もあえなく没となったのです。

その後ヒット曲を連発する売野さんですが、ブレイク前には下積みの時代もあったのだ、とこの本を読んで改めて納得しました。しかし、このエピソードが語られているのが第5章なのです。そして、この時代に没となった歌詞のストーリーが「第5章 少女A」の大ヒットした作品へとつながっていくのです。その伏線の妙はこの本でお楽しみください。

さて、少女Aが大ヒットした後、売野さんの所には歌詞の依頼が数えきれるほど着たのでは、とおもいきや。実際には、全くといって良いほどに新たな申し出はなかったと言います。歌謡曲業界のプロフェッショナルの間では、「少女A」のヒットは際物のような扱いだったのではないでしょうか。

それでも、何人かのプロデューサー、そして筒美京平さんから歌詞の依頼があり、作詞の技巧は鍛錬されていきます。そして、売野さんは、ある人の紹介で福岡久留米から上京した7人組のドゥワップ・グループに出会うことになるのです。そのグループの名前は、1980年代に一世を風靡したチェッカーズです。

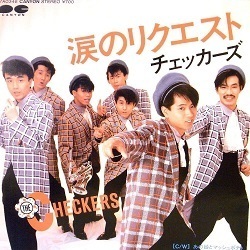

チェッカーズは、久留米の高校の同級生7人組で、1983年の9月に「ギザギザハートの子守歌」でデビューしましたが、デビュー作品はチャートには乗ったものの大きなヒットにはなりませんでした。そして、1984年の1月、2ndシングル「涙のリクエスト」が発売されます。「涙のリクエスト」は、大ヒット作品となり、チェッカーズは国民的グループへと突き進みました。そして、3作目のシングル「哀しくてジェラシー」を5月に発表。

(チェッカーズEP「涙のリクエスト」amazon.co.jp)

一時期、「涙のリクエスト」の大ヒットを受けて、3作品が同時にチャート入りするという快挙を成し遂げました。そして、この「涙のリクエスト」の歌詞を書いたのが売野さんだったのです。

この本の第6章には、チェッカーズとの関わり合いと「涙のリクエスト」、さらに売野作品で大ヒットした「ジュリアに傷心(ハートブレーク)」がどのように生れたのか、そのドキュメントが見事に表現されています。まさにワクワク感が満載の章となっています。

チェッカーズがデビューする直前に稲垣潤一さんの「夏のクラクション」という曲が発売されヒットしましたが、実はこの作品も売野さんが作詞しています。この「夏のクラクション」と「涙のリクエスト」は「別々の惑星で生れた双生児」、と売野さんは語ります。さらに、この2作品は、ある有名な映画にインスパイアされてできた作品だというのです。その秘密は、この本を読んでのお楽しみです。

さらに、第7章以降、売野さんが協業した素晴らしいミュージシャンたちとの邂逅が語られていきます。それは、今や日本ロック界のレジェンドといっても良い矢沢永吉さん、そして、つい先日に惜しまれながら亡くなった、日本音楽界の至宝ともいえる坂本龍一さん。さらに坂本龍一さんとのプロジェクトで作り上げた中谷美紀さんの作品などなど、汲めども尽きません。

この本には、日本ポップス界の歴史の数ページが売野さんの様々な出会いとともに語られていきます。音楽好きにはなんとも楽しい一冊でした。皆さんもこの本で日本の音楽シーンの一端を味わってみてはいかがでしょうか。心に響く作品が生れる秘密を垣間見ることができること間違いなしです。

それでは皆さんお元気で、またお会いします。

〓今回も最後までお付き合いありがとうございます。

にほんブログ村⇒プログの励み、もうワンクリック応援宜しくお願いします。