こんばんは。

先日、ショッキングなニュースが飛び込んできました。

あの大指揮者の来日公演が急遽中止になったのです。ブロムシュテット氏は今年96歳の長老ですが、その指揮ぶりは近年ますます脂がのってきており、その緊張感が生み出す感動は天下一品です。今月は、NHK交響楽団の定期演奏会で来日する予定でした。29日には所沢ミューズで演奏会が行われる予定で、チケットも手に入れて楽しみにしていたのです。

ところが、突然のキャンセルとなりました。理由は体調不良ということですが、年齢が年齢だけに、心配はひとしおです。何とか、元気を取り戻し復帰していただけることを心からお祈りしています。今回のプログラムは、ベートーベンのピアノ協奏曲第5番「皇帝」とブラームスの交響曲第3番という、類い希なる素晴らしいものでした。そのお元気な姿をこころから待ち望んでいます。

(ブロムシュテット指揮 N響公演 チラシ)

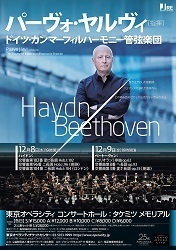

このショックもさめやらぬ中でしたが、今月はもう一つ楽しみにしていたコンサートがありました。

それは、19日の夜に開かれたパーヴォ・ヤルヴィ氏によるコンサートです。今回は、彼が音楽監督を務めるチューリッヒ・トーンハレ管弦楽団とショパンコンクールで優勝したピアニスト、ブルース・リウ氏の共演というなかなか味わうことのできない公演でした。そのプログラムもショパンのピアノ協奏曲第1番、ブラームスの交響曲第1番という、まさに楽しみなものになりました。

早いもので、もう6年前になりますが、同じく所沢ミューズにヤルヴィ氏が自ら鍛えあげたドイツカンマーフィルを率いて来日したときには、そのブラームス交響曲第1番の演奏に心を奪われたことをブログに書きました。その演奏は、これまで味わったすべてのブラームスの交響曲の中で最も心を動かされた演奏でした。ときには荘厳に、ときには勇敢に、ときには美しく、ときに優しく、そして気持ちを鼓舞してくれるブラームスに心から感動しました。

大学生の頃、部活でラジオドラマを制作していたのですが、そのときに書き下ろした脚本は、近未来の世界で戦争が起こり、愛し合う恋人たちが引き裂かれるという物語でした。約30分の脚本でしたが、当時その脚本に音声を担当してくれた先輩が選んでくれた劇中曲が、ショパンのピアノ協奏曲第1番だったのです。この曲は、母国ポーランドのワルシャワからウィーンへと出発するときの講演会で演奏された曲で、作曲した当時は20歳だったというからおどろきです。その第1楽章の哀愁を帯びた旋律は、戦争で引き裂かれる恋人たちの心情をみごとに象徴するみごとな選曲でした。

今回のピアニスト、ブルース・リュウはさすがショパンコンクール優勝の実力通り、みごとに哀愁の旋律とショパンが協奏曲に込めた未来に向けた希望を繊細に、力強く聞かせてくれました。その静と動のアクセントは、比類亡きもので我々の心に強烈な感動を生み出してくれました。第3楽章の跳ね上がるようなロンドは、ポーランドの民族舞踊がモチーフになっていると言いますが、まさに心を躍らせる見事な演奏です。この曲をライブで聞くのは初めてですが、ココエおから感動したショパンでした。

そして、パーヴォ・ヤルヴィ指揮のブラームス交響曲第1番。今回、最も心を動かされたのは、チューリッヒ・トーンハレ管弦楽団の響き渡る楽器の音でした。コンサートマスターのヴァイオリンの透き通るような音色、ビオラが奏でる力強い連続和音、会場に共鳴するような美しいホルン、繊細に流れるようなフルート、クラリネットにオーボエ、そして勇壮なティンパニ。すべての音が美しく、繊細で、パルヴィ氏の指揮棒によって奏でられるすべての音がまるでアートでした。

前回は、研ぎ澄まされた刃のようなふくよかでソリッドな演奏に心を奪われましたが、今回は研ぎ澄まされた、というよりもそこに構築された美と勇壮に感動したブラームスでした。カンマーフィルはヤルヴィ氏そのものを感じましたが、今回は、楽団の持つ美しさを最大限に引き出した演奏で、前回とは異なる感動を味わうことができました。

(ヤルヴィ指揮 ピアノ ブルース・リウ公演)

話がすっかり長くなってしまいましたが、今回ご紹介する本の前置きにはうってつけの話題だったのです。

「はじめてのクラシック音楽」

(許光俊著 講談社現代新書 2023年)

【クラシックはマニアのための音楽?】

音楽ジャンルはあまたありますが、「クラシック」はかなりオタクな分野です。

このブログに来ていただいている皆さんは、私が音楽に節操がないことをよくご存じと思いますが、純粋なHIP-HOP以外であればどの音楽も大好きです。とくにライブには見境がなく、映画音楽、ポップス、ロック、ジャズ、ラテン、クラシック、どの分野でも聞き逃せません。先日も、八神純子の「ヤガ祭り5th」に参加してきましたし、その前の週には、フランシス・レイ楽団のコンサートで盛り上がってきました。

ですが、ほとんどのライブでは誘えばライブにつきあってくれる友人にめぐまれているのですが、クラシックだけは「誘われてもなぁ」という友人ばかりなのです。幸いなことに連れ合いはピアノを習っていたこともあり、クラシックが好きなので、一緒にコンサートに感動してくれています。

なぜか、クラシックはマニアの音楽、ハードルが高いという印象があります。

この本は、クラシック初心者のための入門本なのでしょうか。実は違います。

著者の許光俊氏は、これまでにもクラシックの本をたくさん上梓していますが、この本を書いた目的を「まえがき」でこう語っています。ひとつには、クラシックに興味を持ったり、いいなと感じたりした人たちに「クラシック」の情報を俯瞰的に提供したい、というもの。そして、もうひとつは、クラシック経験が浅い人たちにより深い感動、楽しみを知ってもらうヒントを提供したい、というものです。

著者の語るとおり、クラシックを何度聞いても面白くなく、全く興味を持てない人にいかにその魅力を語っても、「わかったから」と疎まれるのは目に見えています。やはり、どんな音楽でも、趣味でも、スポーツでも実際に触れてみて「楽しさ」、「感動」を味わうことで、最初の1歩がはじまります。私がこの本を手に取ったのは、著者の名前を見てなのですが、それ以上に自分のまだ知らないクラシックの魅力に出会えるかもしれない、という期待感があったからに他なりません。

この本は、「クラシック」に興味のある方には、もってこいの本です。

まずはその目次を見てみましょう。

はじめに

第1章 クラシックとは、どんな音楽か?

第2章 クラシック音楽の「聴き方」

第3章 クラシック音楽の「種類」

第4章 楽器の話

第5章 クラシック音楽の作曲家たち――その1 リュウリからシュトラウス一家まで

第6章 クラシック音楽の作曲家たち――その2 国民楽派から武満徹まで

第7章 おすすめの演奏家たち

おわりに

(新書「はじめての~」 amazon.co.jp)

クラシックファンは、ほぼ耳から入っている方が多いのではないでしょうか。かくいう私も物心ついたころから、休日になると父親がかけていたクラシック音楽を聴いて育ちました。かかっていたのは、本当にポピュラーなクラシックばかりです。おかげで、小学校の音楽の時間に聞かされたベートーベンの「田園」や「トルコ行進曲」、「くるみ割り人形」などは皆、耳なじみの音楽でした。

小学校では、朝礼と昼休みの放送当番というのがあって、放送室から始まりの音楽を流します。朝礼時の音楽は、グリーグのペールギュントから「朝」、お昼休みの音楽はビゼーのアルルの女から「メヌエット」でした。こちらも耳なじんでいた音楽ですが、音楽の力は強大で、未だに「メヌエット」がかかるとお昼休みでおなかがすいてくる気がします。まるで、パブロフの犬みたいで、少し複雑な気分になります。

そこから、交響曲や協奏曲がすきになり、ベートーベン、モーツアルト、ブラームス、と次々にハマッテいきました。また、家では様々な演奏家のレコードがそろっていて、例えば、「田園」はラファエル・クーベリックの指揮、ベートーベンはフルトヴェングラーの指揮、モーツアルトの40番はブルーノ・ワルターの指揮、41番はカール・ベーム指揮、と定番メニューが決まっていました。ちなみにピアニストは、バックハウスかケンプがおきまりです。

父はカラヤンが大嫌いでした。今思えば、相当のオタクだったのですね。

(ラファエル・クーべリック指揮「田園」)

【「はじめて」本の効用】

クラシックマニアのあなた。「はじめて」本をあなどることなかれ。

目次を見ればわかるとおり、この本はクラシックファンが知っていることばかりが書かれているように思えます。しかし、マニアとは、ハマッタ所は徹底的に深掘りしてあらゆるアイコンを集めるわけですが、それ以外のことはまったく知らない、そんな人々のことを指す言葉です。

実際この本を読んで、ワンダーを感じたところが随所にありました。クラシック音楽は基本的にヨーロッパの音楽ですが、その音楽表記の多くがイタリア語であることはご存じでしたか。私はオペラが苦手で、イタリアの音楽はほとんど聞きません。知らなかったなあ。アレグロ、アジャード、エスプレッシーボ、ソナタ、コンチェルト、皆なイタリア語だそうで、どうりで意味がわからないわけです。

この本には、クラシックでは、縦糸は作曲家で横糸は演奏家だとの言葉も語られています。確かに、作曲家がいなければ幾多の素晴らしい作品はこの世にもたらされなかったわけです。また、演奏家がいなければ、これだけ長い間、人々の耳に作品が届けられることはなかったといえます。クラシックは、作曲家が創作した作品を様々な指揮者、演奏家が奏でる再現芸術です。ここから生れる多様性がマニアにはたまらないというわけです。

その作曲家と演奏家を紹介することも、クラシックを知るためには欠かすことができません。

また、ここでもマニアには目に入らなかった人々が紹介されていきます。

クラシックの分野で古典と言えばバロック音楽ですが、父親が聞いていたバロックは、ビバルディ、ヘンデル、バッハの大御所だけでした。この本を読むとそこにフランスのバロックなる言葉が出てくるのです。初耳です。そこにあげられているのは、ジャン=バティスト・リュリとジャン=フィリップ・ラモーです。確かに17世紀のフランスはブルボン王朝の最盛期で太陽王などが宮廷を荘厳に盛り上げた時代です。そこにはなやかな宮廷音楽があったのは当然のことです。作品としてオペラ多いとのことで、知らないのも当然ですが、オペラ以外にも作品があり、ぜひとも聞いてみたいものです。

演奏家についても、知らない演奏家が紹介されており興味が尽きませんでした。

特に1970年代以降に生れた世代の演奏家たちの名前はなじみがなく、機会があればぜひ聞いてみたいと思います。指揮者では、グザヴィエ・ロト、ソヒエフ。ピアニストでは、ラン・ラン、チョ・ソンジン、ヴァイオリニストでは、イザベル・ファウシト、コバチンスカヤ。人気のある演奏家に絞ったとの紹介なので、聞くことが楽しみになります。

クラシックファンの皆さん、またクラシックに興味のある皆さん、一度この本を手に取ってみてください。クラシックの世界にいっそう興味をそそられることに間違いありません。すべての音楽には我々の心を癒やし、勇気を与え、心を鼓舞する力があります。それを味わうにはライブで味会うことが一番です。皆さんも、ぜひマニアになれる音楽をみつけて人生を豊かにしてください。

それでは皆さんお元気で、またお会いします。

〓今回も最後までお付き合いありがとうございます。

にほんブログ村⇒プログの励み、もうワンクリック応援宜しくお願いします。