本当に2週間で収まりますかね?ワクチンも遅れそうですので、どの位この状態が続くのか、気が重いです。

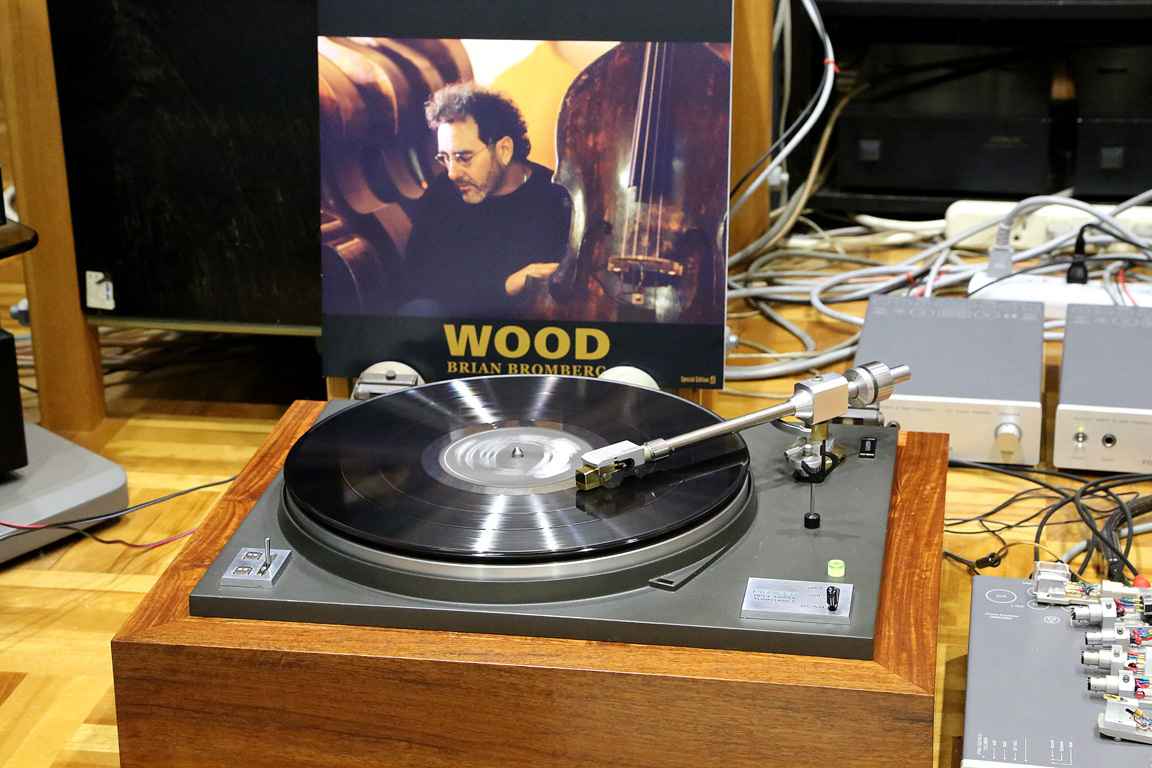

さて、かなり前にCECのST930をオークションで購入したのですが、本体は綺麗でしたが、残念な事にダストカバー右上にかなりのダメージがありました。

何かを落とした様で一部抜けているほどで、さすがに修復は無理の様です。

何かを落とした様で一部抜けているほどで、さすがに修復は無理の様です。この度オークションで電源ナシのST930の出品がありました。電源がなく、程度もあまりよくないのですが、ダストカバーには小傷や曇りがかなりあるものの大きな傷はなさそうなので落札してみました。

プレーヤー本体は分解手順を覚えるのと部品取に良いかと思っています。

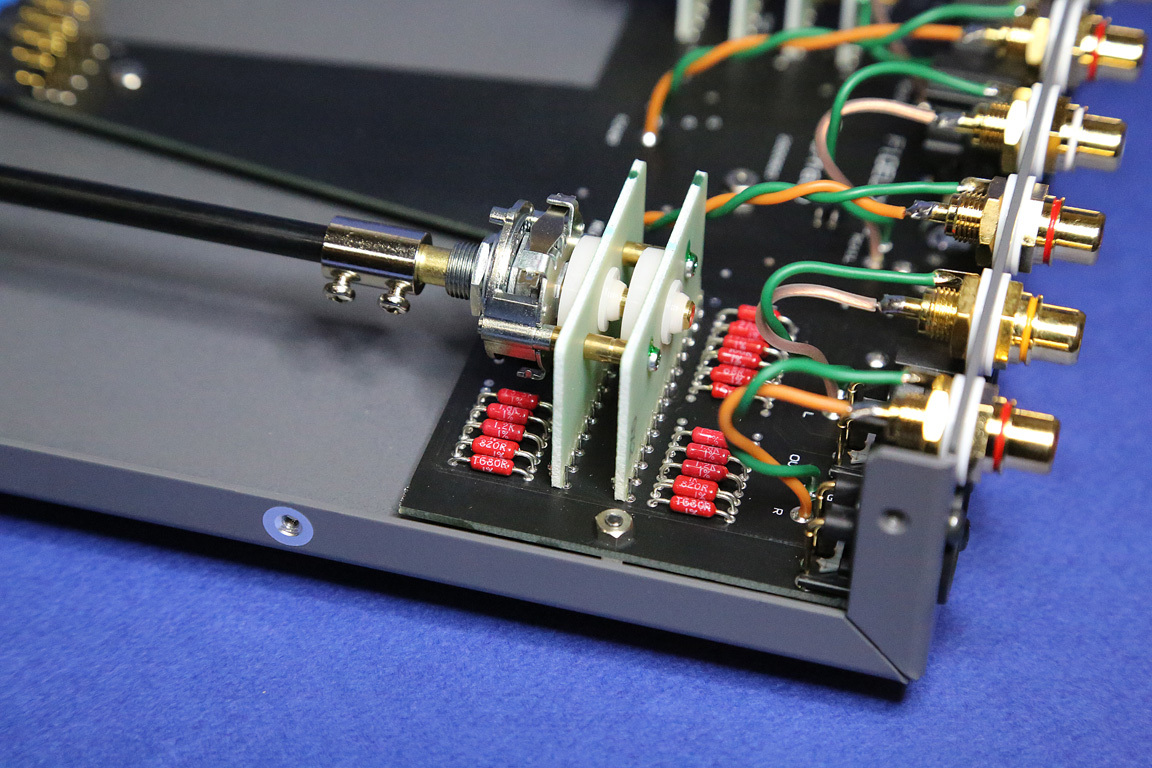

空いた時間を使って番手の荒い300番台の耐水ペーパーで磨きはじめ、徐々に2000番まで番手を上げて、電動サンダポリシャーに3000番の研磨剤を付けて磨きました。その後は手で9000番の研磨剤を付けて磨きましたので、かなり傷も曇りも無くなってきて、かなり見栄えがよくなりました。

まだ薄っすらと曇りが残っていますので、もう少し時間をかけて磨けばもっとよくなりそうです。

まだ薄っすらと曇りが残っていますので、もう少し時間をかけて磨けばもっとよくなりそうです。このCECのST930は現在私の作るプレーヤーの改造ベースに使っているpioneerのPL-31Eが無くなってしまった時に代わりに使えるかと購入したのですが、31Eはまだ手持ちがありますので、PL-31E/TSの音質比較機種としてオリジナルのまま並べて使っています。音は市販品としてはけして悪いわけではなく、私が以前使用していたLINNのLP12と同程度の能力はあるのではないかと評価しています。デザイン的にも良いので、今回のダストカバーが治ったので音も好く聴こえたりします。気のせいですが(笑)