先日制作したPL-31E/TSプレーヤーが届いたK様から試聴感想を頂きました。

到着直後の比較では それまで使われていたプレーヤーと音はあまり変わらないとの事でしたが、

その後、調整してから時間をかけて聴いて頂いた感想を頂きました。

私に送られてきたメールの内容ですが無修正で掲載します。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

竹本様、

いつもお世話になります。

この土日で聴き込みましたのでご報告させて頂きます。

先日は早く聴きたい気持ちが強すぎて報告しました通り急いで

セッティングしたので大きなミスをしておりました。

まず、ベルトを再度確認した所、ゴムが捻れてかかっていましたので

これを正しく掛け直しました。

プレーヤーの水平も取れてませんでしたので、プレーヤーの脚を調整して

きっちりと水平を出しました。

あと、針圧調整を針圧計でなくウエイトの目盛りで合わせておりましたので

針圧計で測り直した所、正規の針圧より0、3gも重く針圧がかかってました。

これを針圧計で正規の針圧に調整しました。

基本的な事ができていない状態で報告してしまい反省しております。

気を取り直して、聴き直した所、

「きた---、解き放たれた音とはこの事か!」

素晴らしい!!以外の言葉が見つかりません。

私のフェバリットアルバムの1枚であるJONI MITCHELLのSHADOWS & LIGHT

という野外ライブ盤、今まではホールのライブを聴いているようだったのですが

ホールの天井がなくなってまさに野外ライブの臨場感が味合う事ができました。

スタジオ録音の盤は、マスター音源をレコーディングスタジオのモニタースピーカーで

聴いている感覚(実際、経験した事はないので想像ですが)です。

これは「レコードに刻まれたの音を引き出す」という事にプラスして、レコードの溝に

刻み込まれた現場の空気をも引き出しているのでは?と思ってしまいます。

本当に素晴らしいとしか言いようがなく、ずっと一人でニヤニヤしていました。

家内とは、学生時代にバンドを一緒にやっており家内も音楽自体は大好きなのですが、

音には無頓着で私のオーディオの趣味をいつも白い目で見ていました。

その彼女が「無茶苦茶音にリアル感があるね」と感嘆していました。

今、竹本様もブログに書いておられましたDIANA PANTONを聴いていますが

本当にそこで演奏しているのを聴いている感覚ですね。

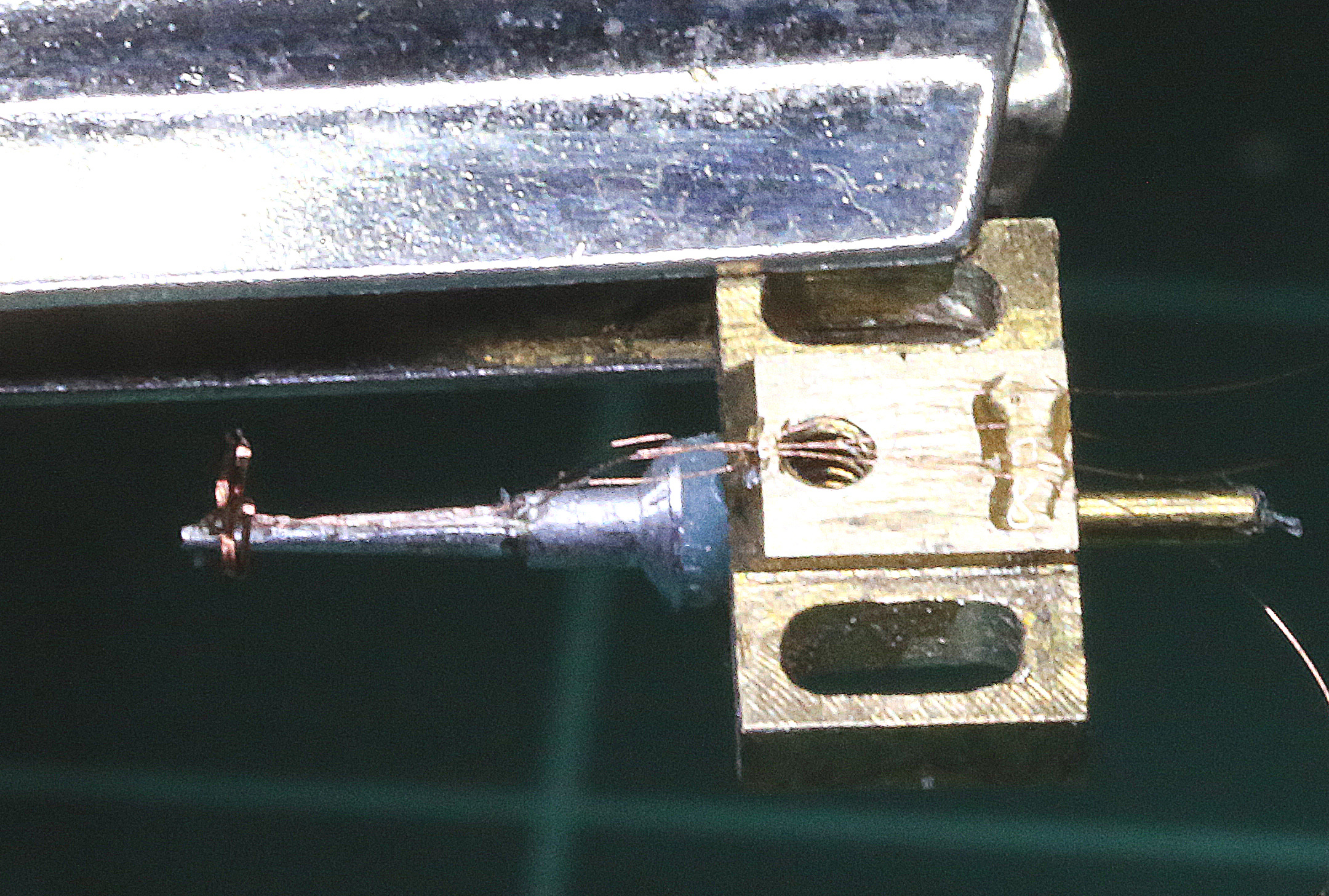

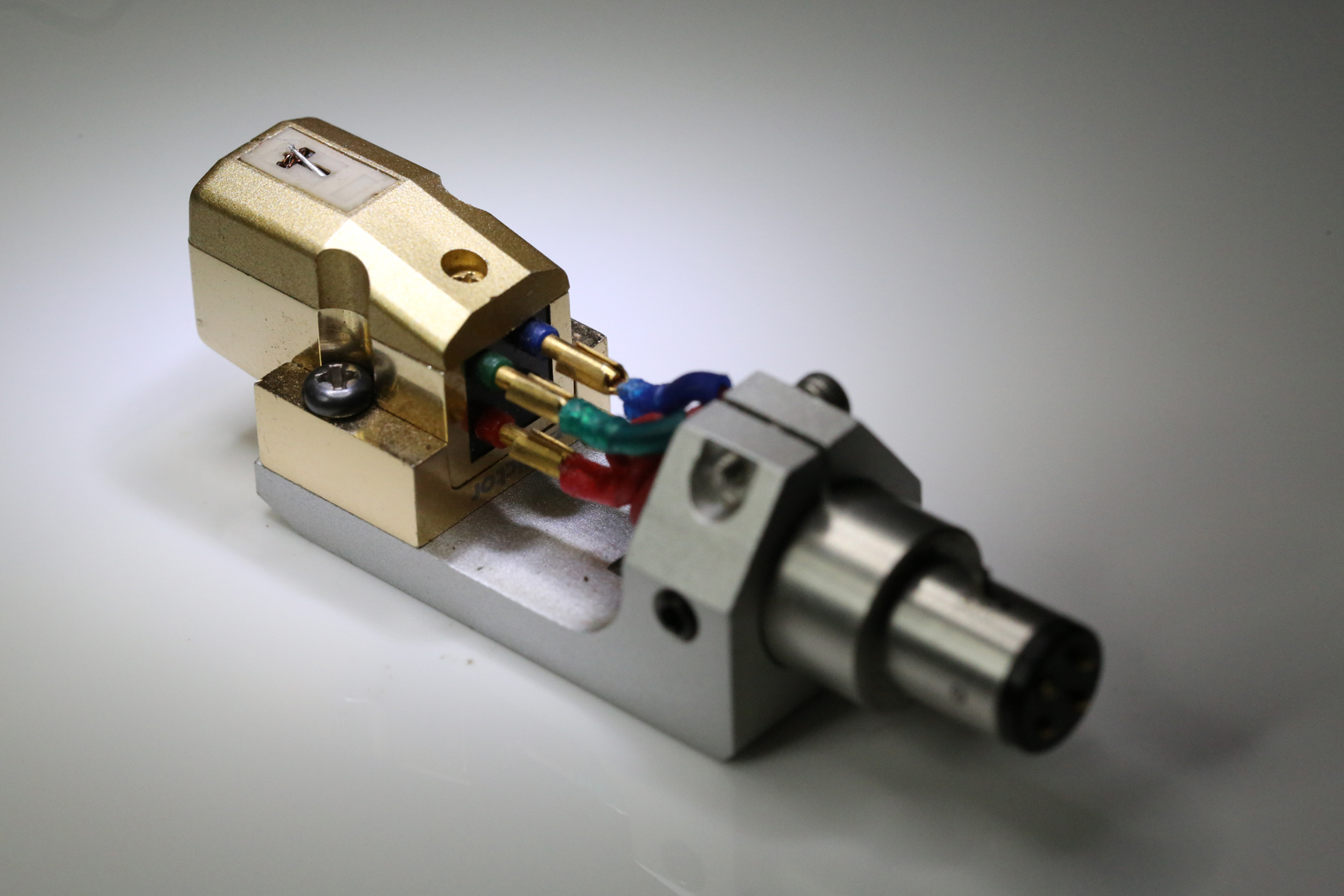

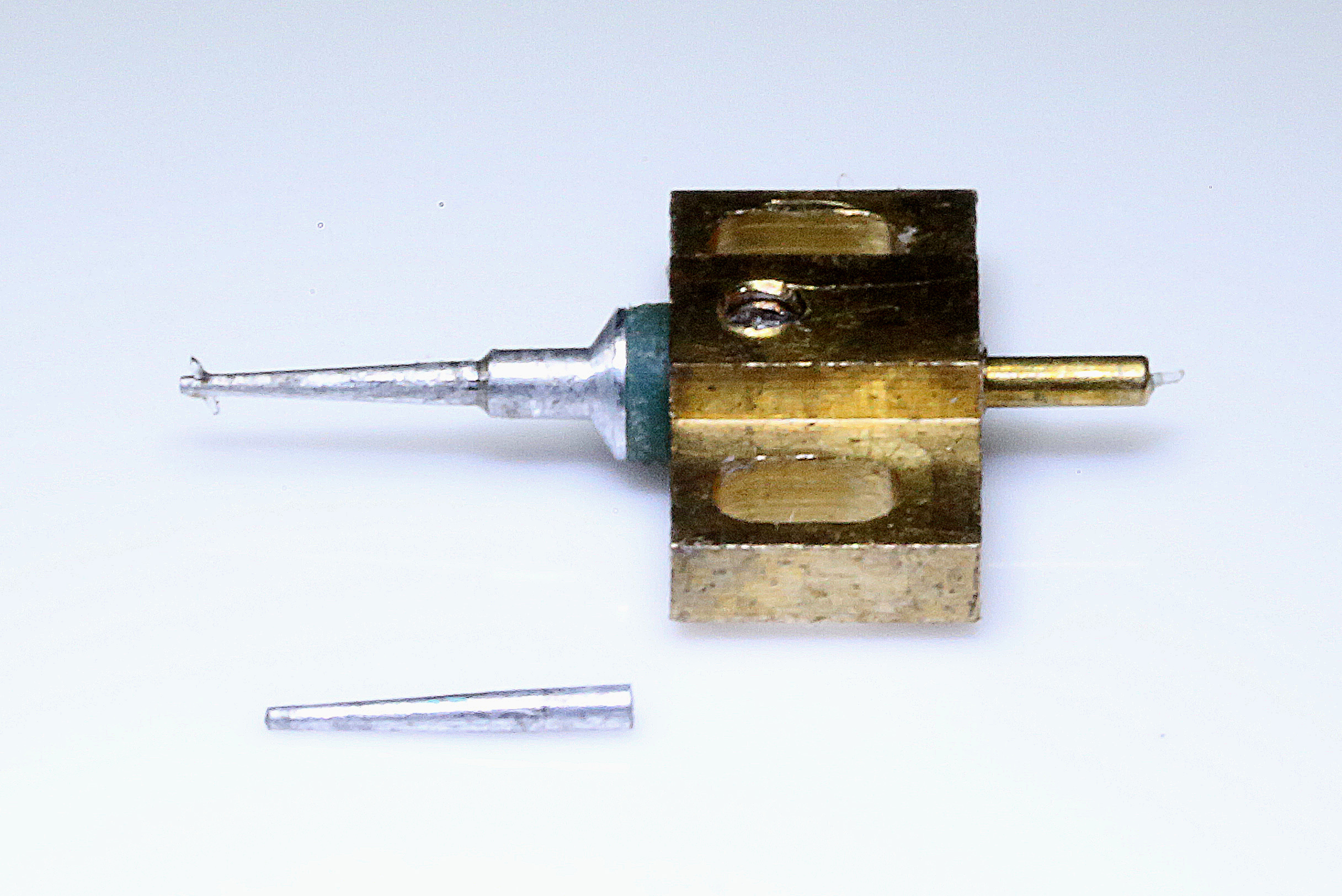

フィデリックスのカートリッジMC-F1000はヘッドシェルがMITCHAKU Zなので

まだ聴けていませんが、MC-F1000で聴いたらどういう音が出てくるのか

本当に楽しみです。

たかが500枚程度のコレクションですが、明日から全て聴き直すことになりそうです。

素晴らしいプレーヤーを手に入れる事ができ心から満足しております。

本当にありがとうございました。心より御礼申し上げます。

今後とも宜しくお願い致します。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

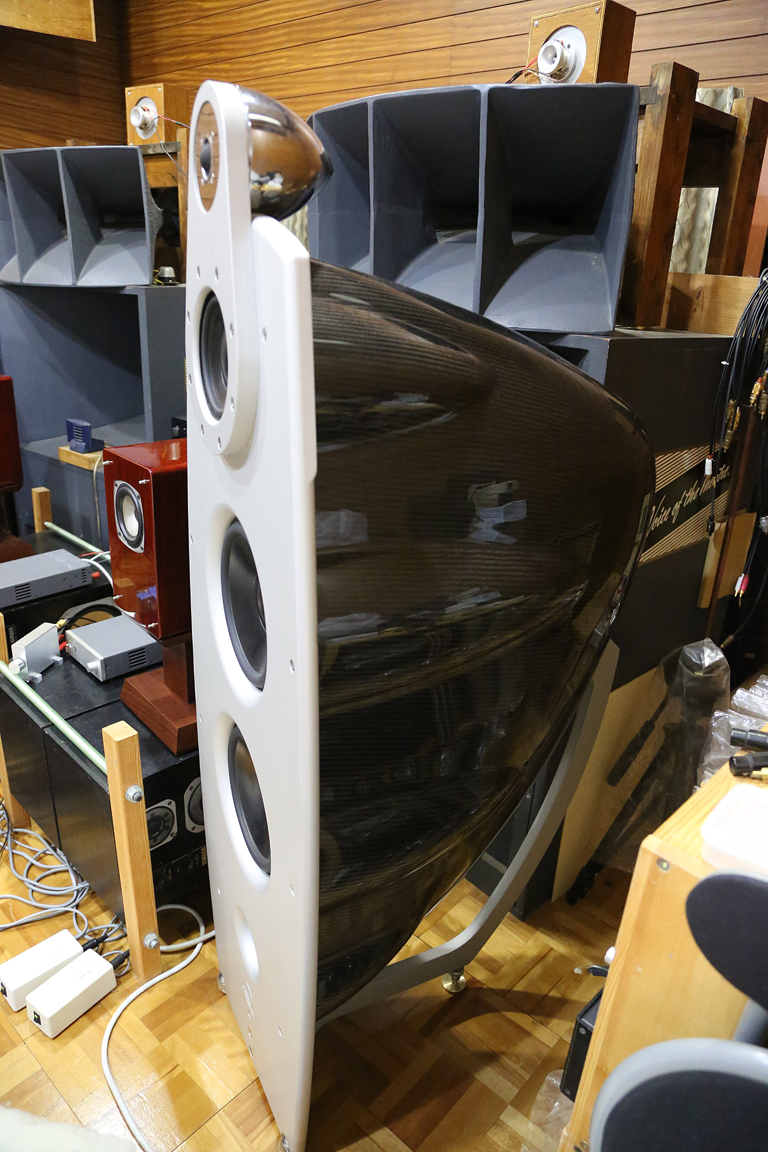

PL-31E/TSをとても気に入って頂けた様で、また一人ご愛用者が増えて嬉しく思っています。

もともと持っている低域の質感は重めで、分厚いドスの効いた低音なのでデフォルメ感はありますが、

もともと持っている低域の質感は重めで、分厚いドスの効いた低音なのでデフォルメ感はありますが、