2022年末のご挨拶

あっ!と言う間に時間が流れて、もう年の瀬となってしまいました。

今年は あまり更新はできなくて申し訳ありませんでした。

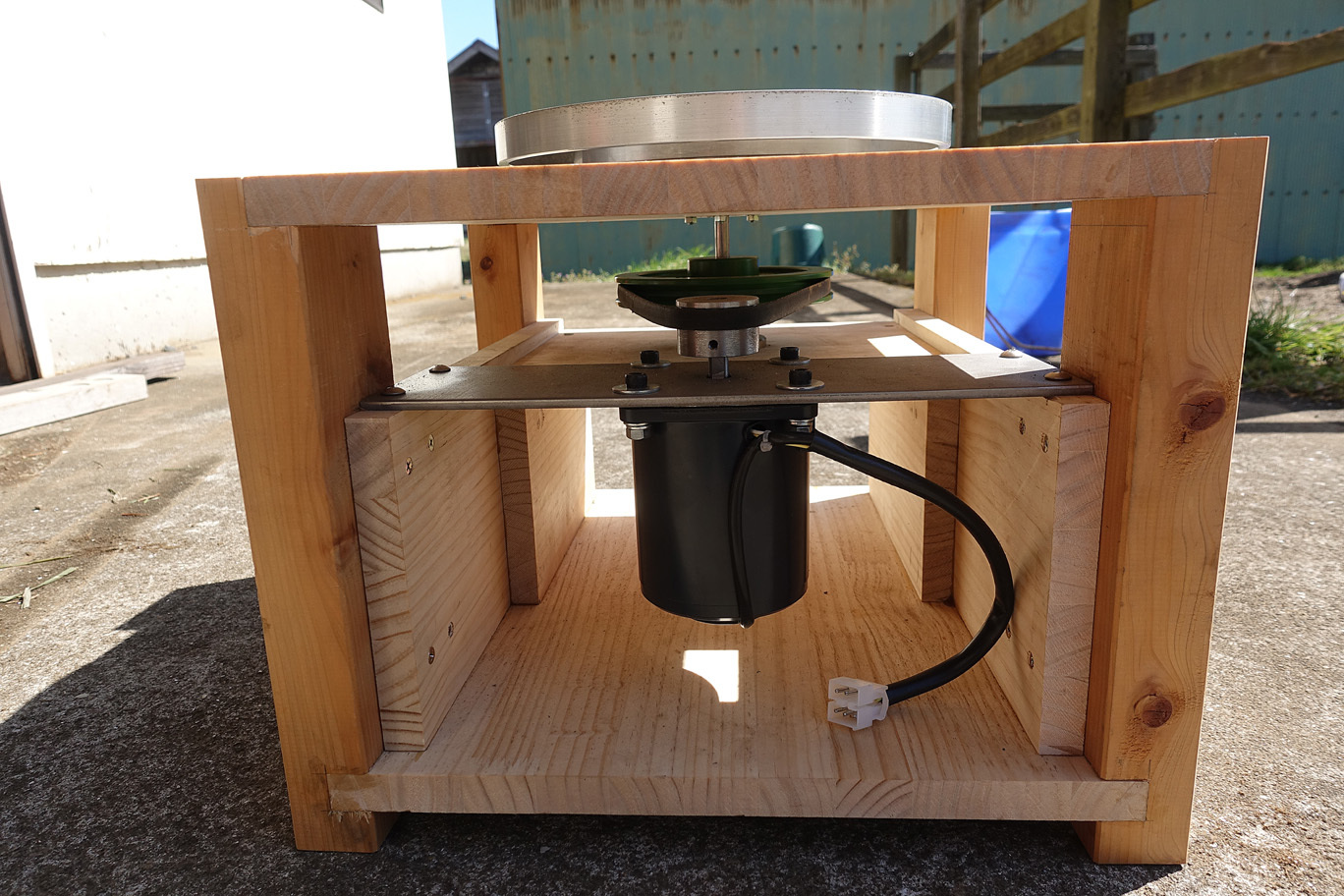

それでも今年も多くの方から私の製作する『PL-31E/TS』の制作の御依頼を頂きまして、

作り始めてから総数で50台近くには達しているのではと思います。

私自身はオーディオメーカーではなく、極々一般のユーザーで、

これだけの数のプレーヤーを制作して、

多くの皆様にご購入頂き、ご愛用頂けた事は驚異であり、言葉では表せないほどの感謝しかありません。

また、もう一つの大きな出来事はfidelix社の長年の夢である

ダイレクトカップルカートリッジ『MC-F1000』が完成に漕ぎ着けて

年末ではありますが、初の出荷が出来た事です。

もちろん私はfidelix社の社員ではなく、一人の『中川 伸』ファンなのですが、

『F1000用』のコイルを使って断線したVictor社のMC-L1000の修理を数多く手がけた事で

このコイルの取付や配線が出来る様になっていた為に

中川さんに「『F1000』の試作品を一つだけでも組立させて欲しい」と頼んだ所

『試作品を全部組んで欲しい』と依頼されたのです。

なので、雑誌記事の試聴機は全て私の組んだ物になります。

(もちろん製品版は専門の業者が組み上げた物ですので ご安心ください。)

今、この『MC-F1000』の評価を聞くにあたり、

このカートリッジの完成に関われた事に最大の喜びを感じる事ができるのです。

年明けからより多くの方の所にこの『MC-F1000』が届き、どの様な評価が聞けるのか

今からワクワクとした気持ちで一杯です。

世界では戦争の影響もあり、なかなかコロナ禍も収まらず、大変な状況が続いていますが

来年こそは良い年が迎えられる事を心より願っています。

今年は あまり更新はできなくて申し訳ありませんでした。

それでも今年も多くの方から私の製作する『PL-31E/TS』の制作の御依頼を頂きまして、

作り始めてから総数で50台近くには達しているのではと思います。

私自身はオーディオメーカーではなく、極々一般のユーザーで、

これだけの数のプレーヤーを制作して、

多くの皆様にご購入頂き、ご愛用頂けた事は驚異であり、言葉では表せないほどの感謝しかありません。

また、もう一つの大きな出来事はfidelix社の長年の夢である

ダイレクトカップルカートリッジ『MC-F1000』が完成に漕ぎ着けて

年末ではありますが、初の出荷が出来た事です。

もちろん私はfidelix社の社員ではなく、一人の『中川 伸』ファンなのですが、

『F1000用』のコイルを使って断線したVictor社のMC-L1000の修理を数多く手がけた事で

このコイルの取付や配線が出来る様になっていた為に

中川さんに「『F1000』の試作品を一つだけでも組立させて欲しい」と頼んだ所

『試作品を全部組んで欲しい』と依頼されたのです。

なので、雑誌記事の試聴機は全て私の組んだ物になります。

(もちろん製品版は専門の業者が組み上げた物ですので ご安心ください。)

今、この『MC-F1000』の評価を聞くにあたり、

このカートリッジの完成に関われた事に最大の喜びを感じる事ができるのです。

年明けからより多くの方の所にこの『MC-F1000』が届き、どの様な評価が聞けるのか

今からワクワクとした気持ちで一杯です。

世界では戦争の影響もあり、なかなかコロナ禍も収まらず、大変な状況が続いていますが

来年こそは良い年が迎えられる事を心より願っています。

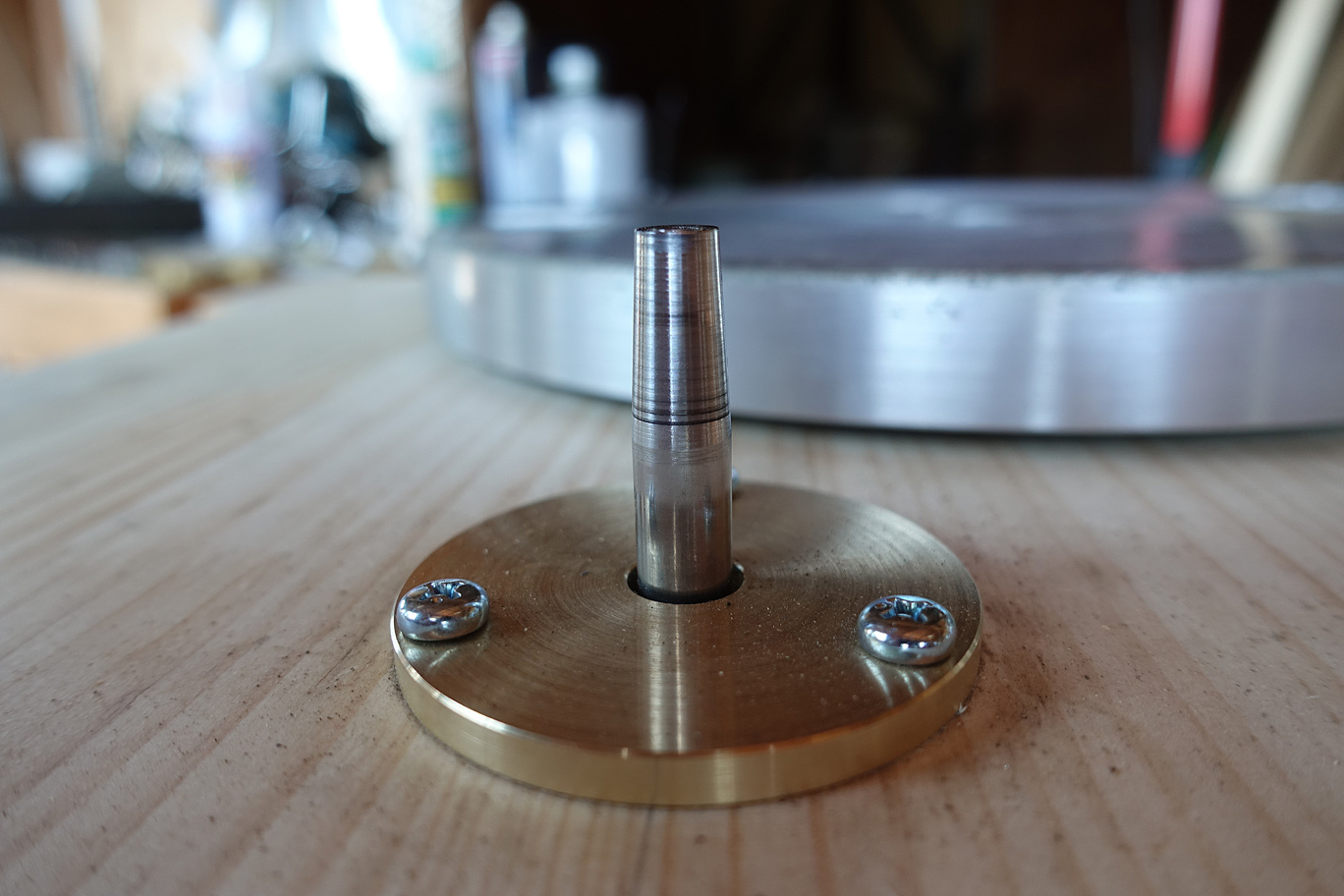

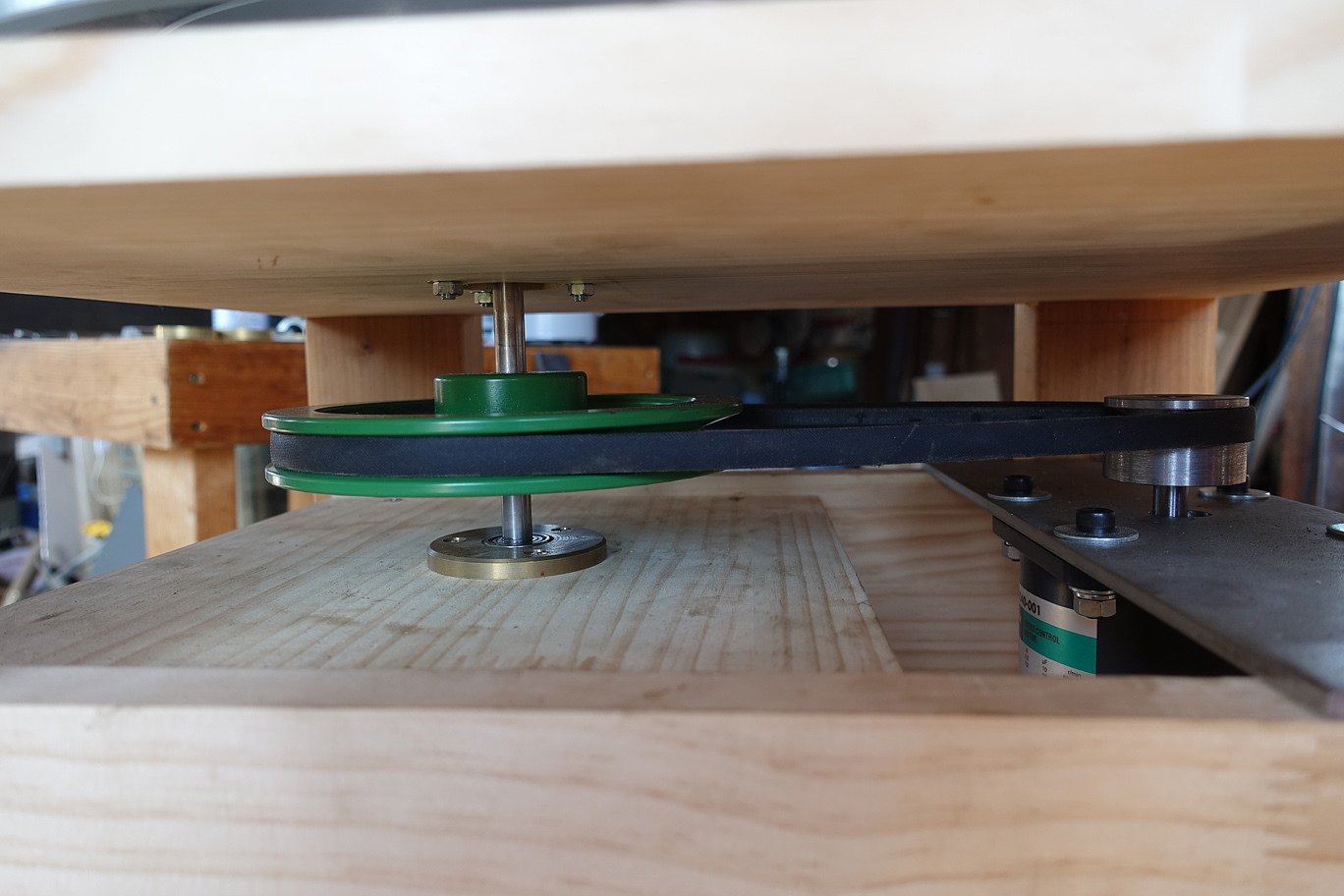

モーター側のプーリーです。適当な物が市販品に無かったので鉄の丸棒から旋盤で自作しました。

モーター側のプーリーです。適当な物が市販品に無かったので鉄の丸棒から旋盤で自作しました。