今日はクリスマスですが、朝からカートリッジの修理でした。

数日前にこのブログにMC-L1000の修理依頼がありました。

ダイヤモンドチップは硬いのですが衝撃には弱くガラスと同じに欠け易いのです。

このオーナーの方は欠けてしまったチップをプロの修理工房に針交換をお願いしたそうなのですが、

MC-L1000はご存知の様にチップとコイルが直結のダイレクトカップルで針交換をするのは

私位の素人ができる修理ではないのは普段からカートリッジを修理しているので良く分かっているのです。

その針交換をしてもらった工房でも修理のリスクは十分説明されたそうですが

無事に針交換が終わって帰ってきたそうです。

しかし、その後音が出なくなったそうで、今回私の所にコイルの交換のご依頼が来たという流れです。

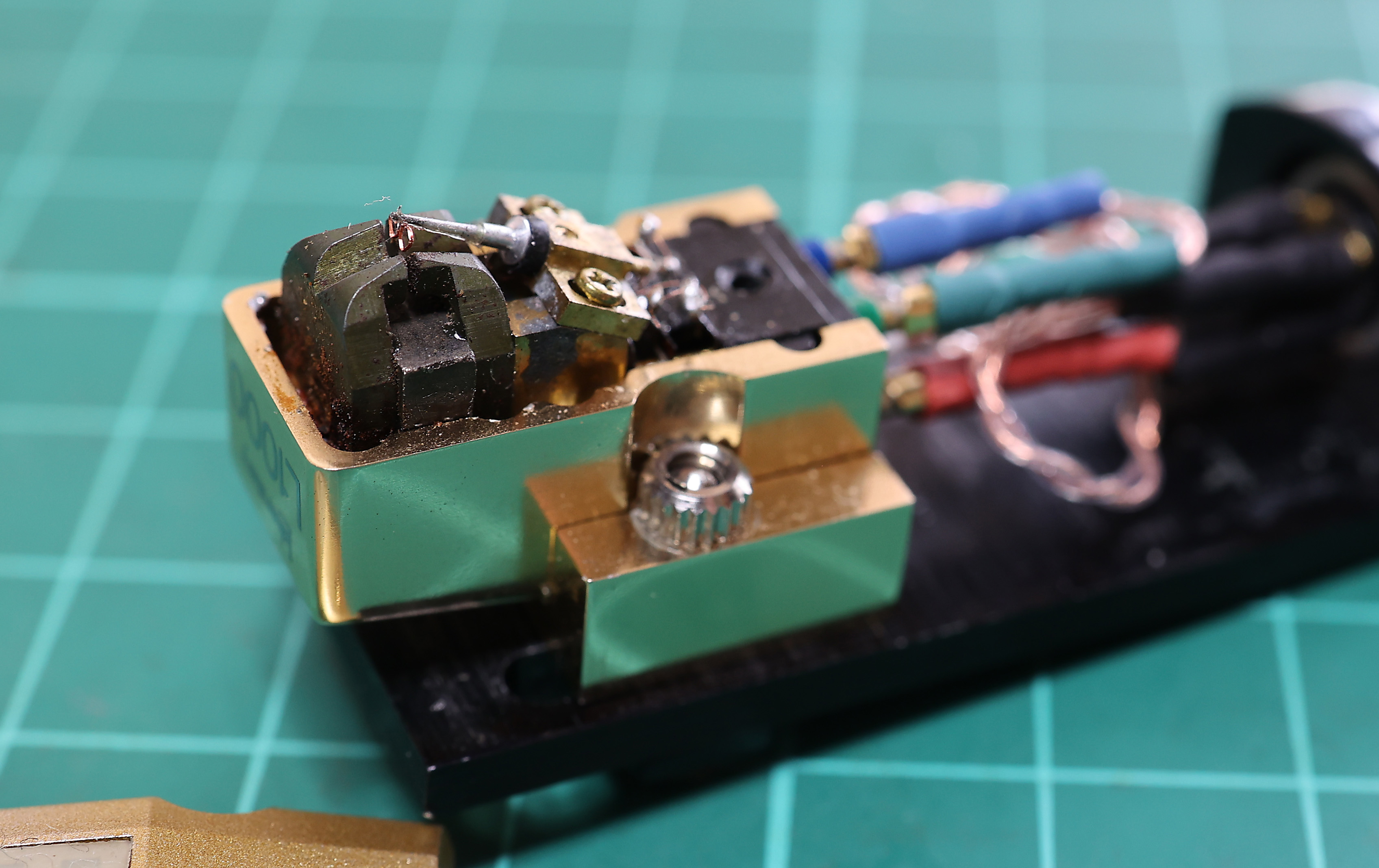

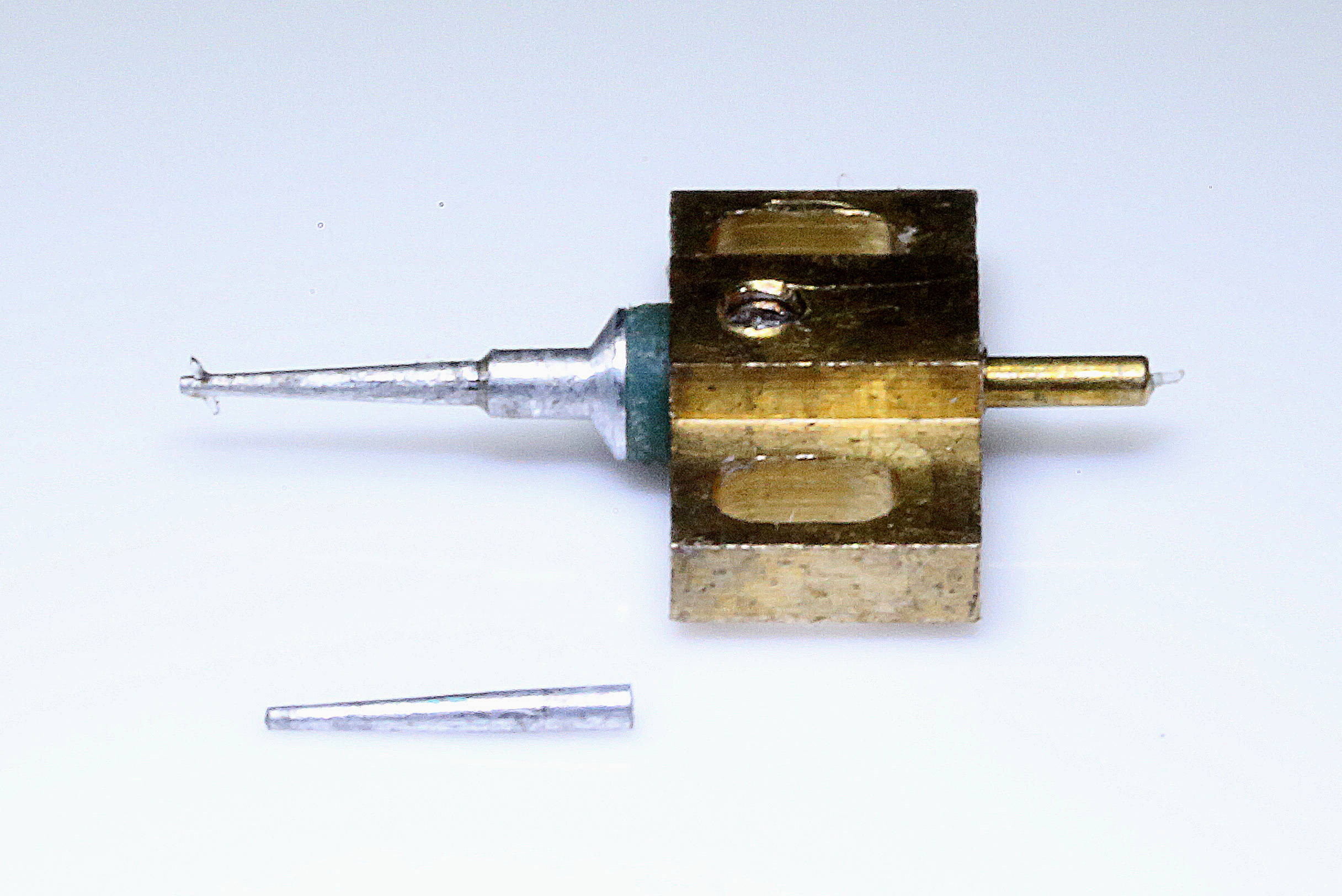

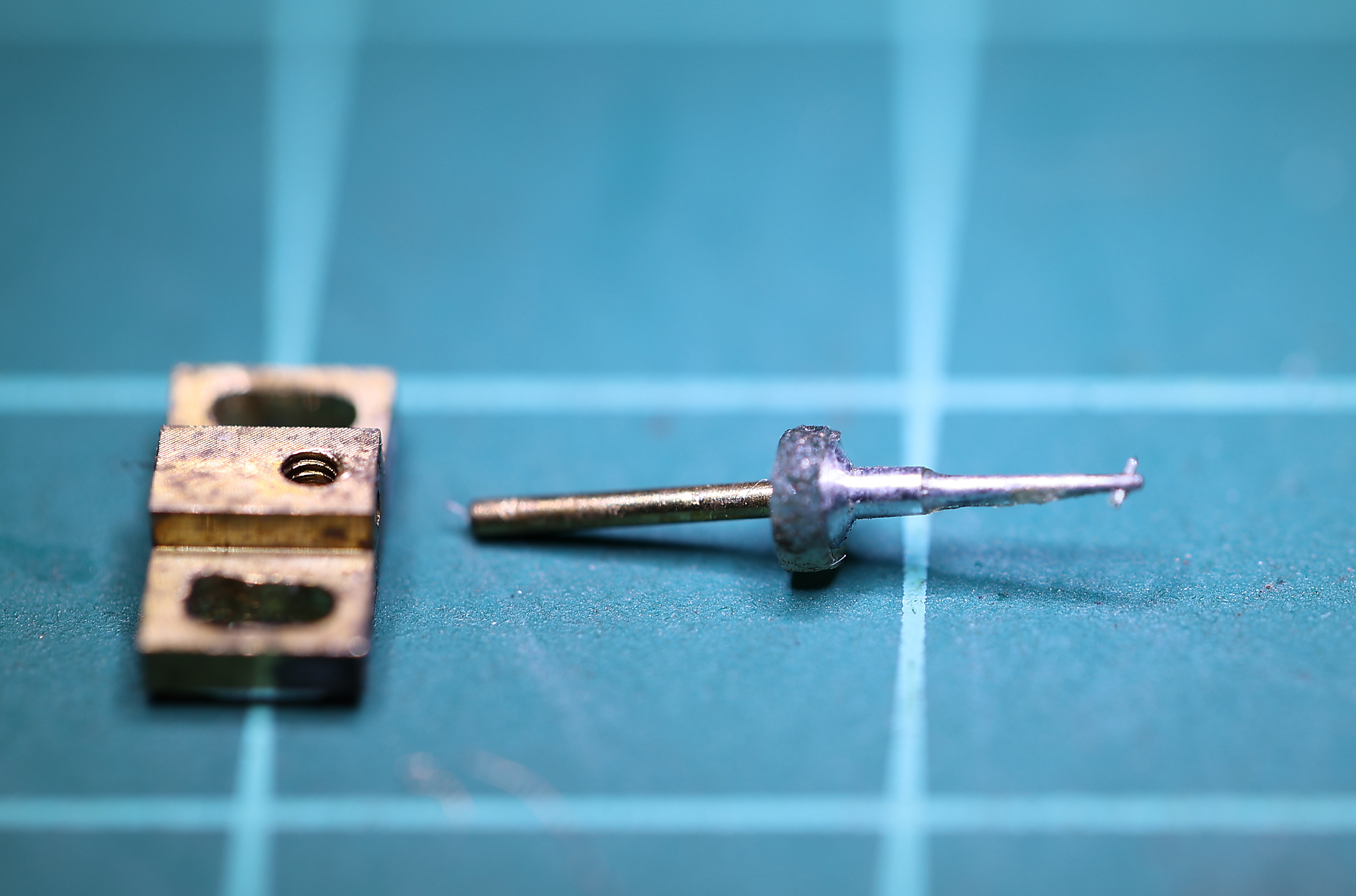

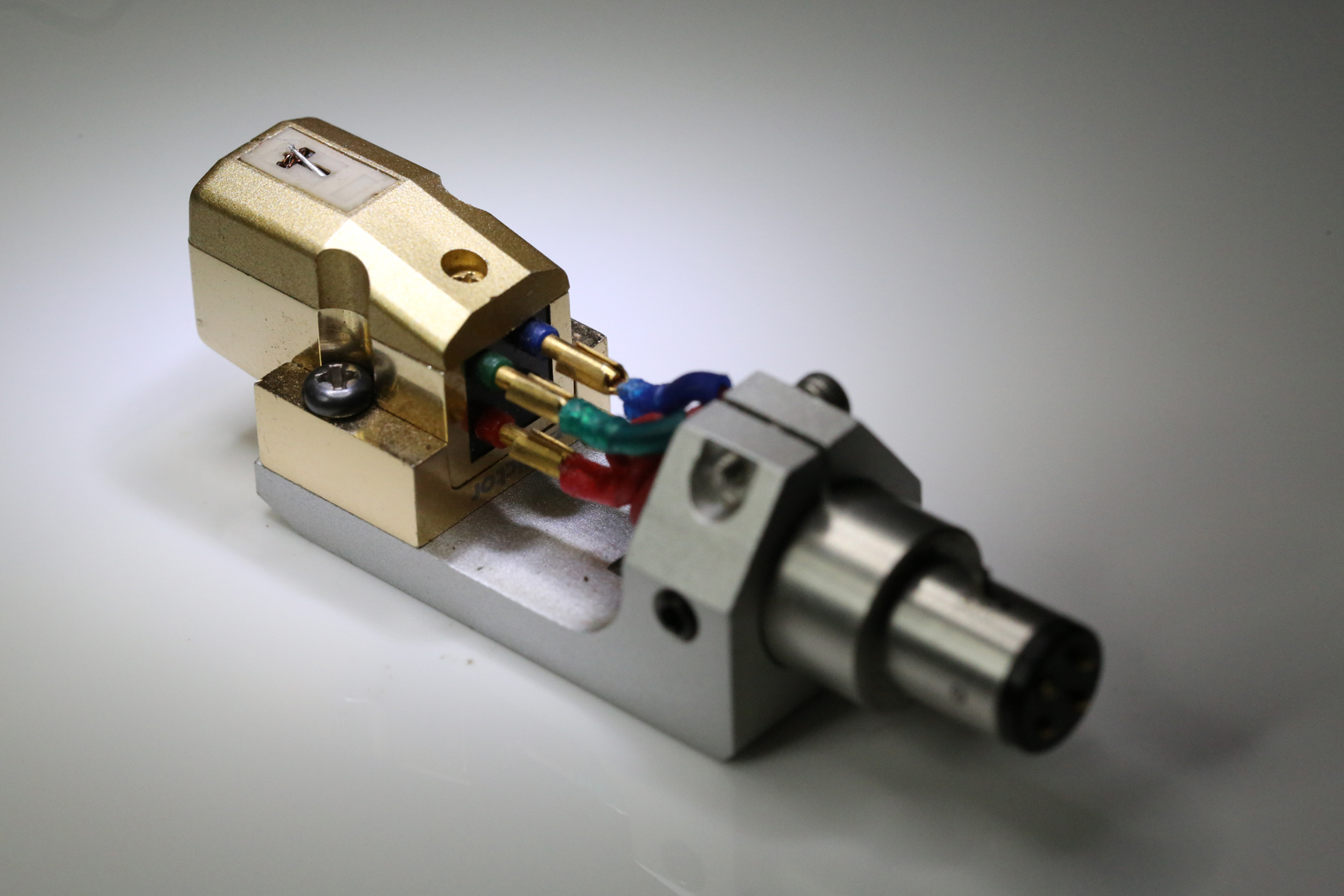

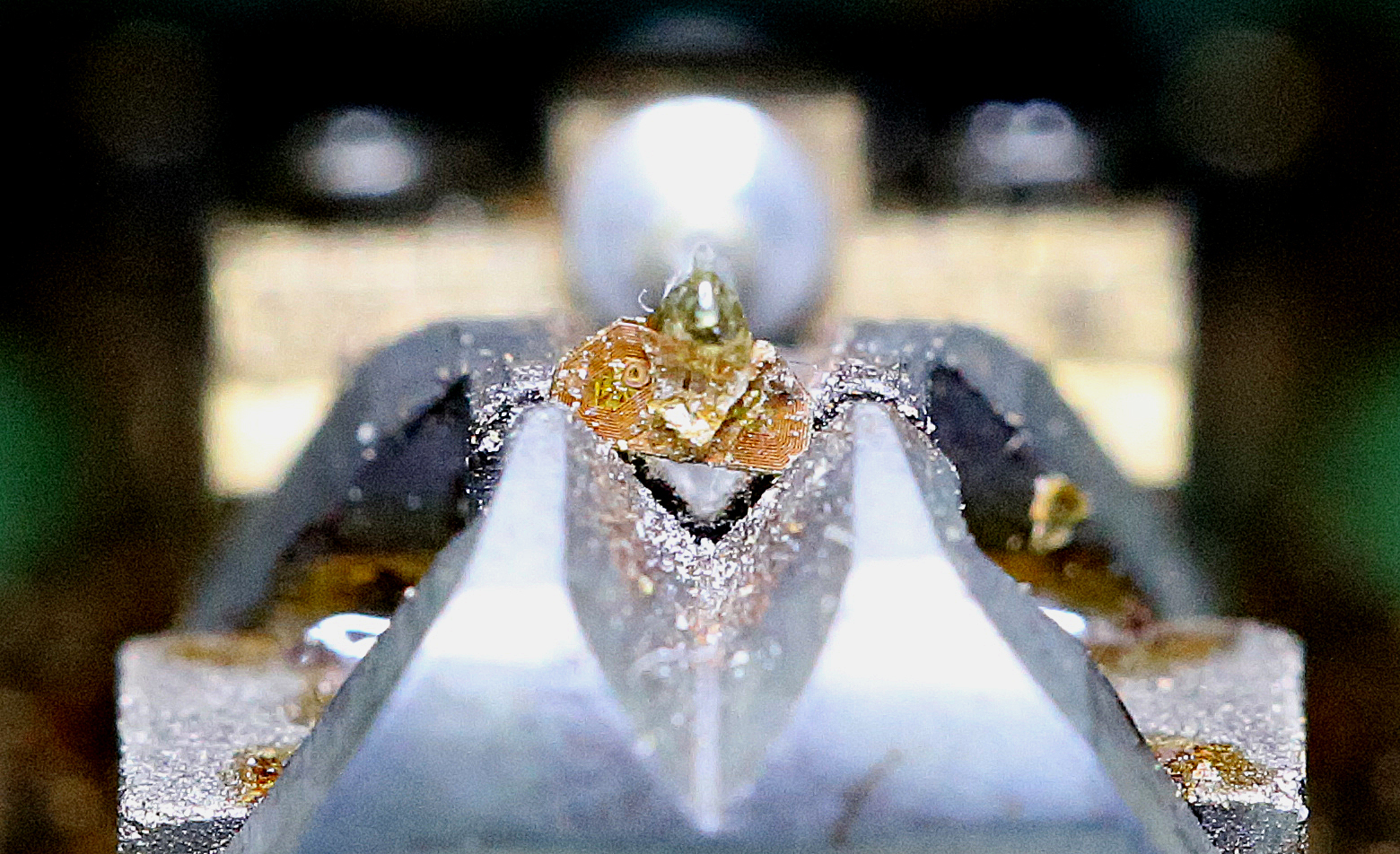

下部カバーを外した写真です。

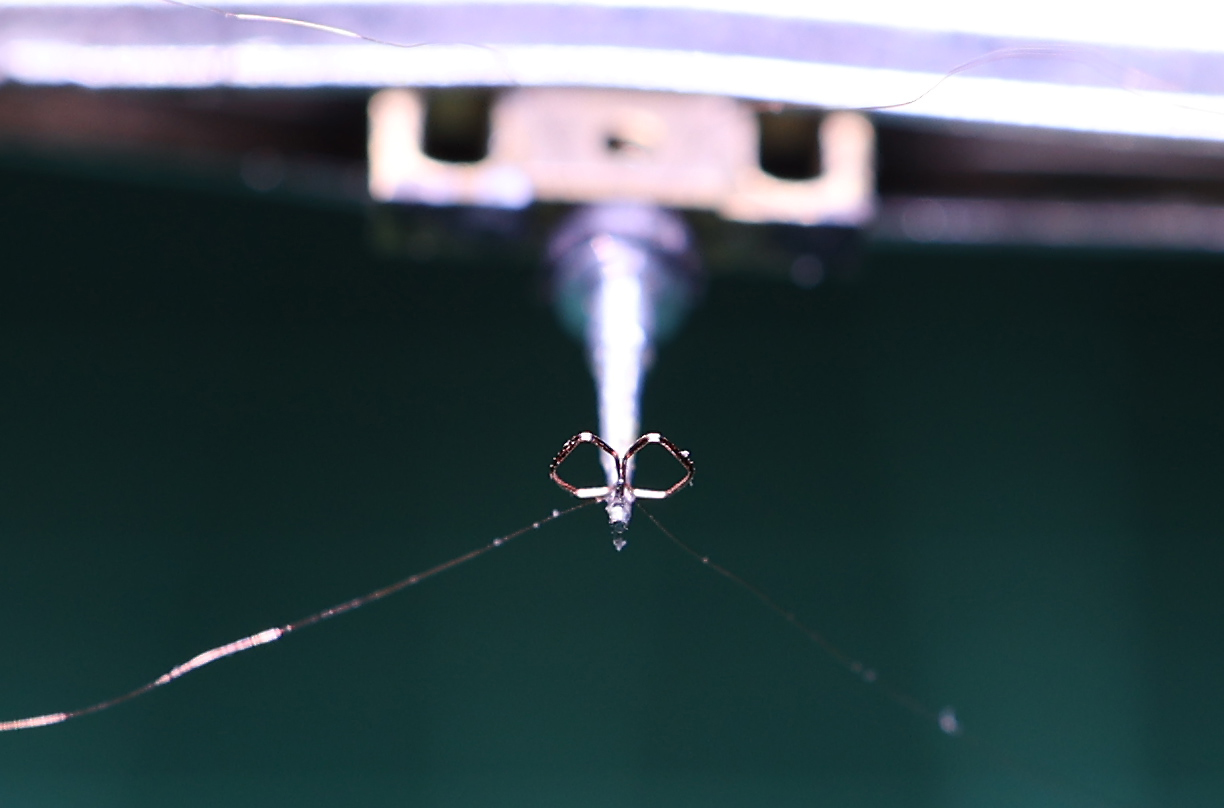

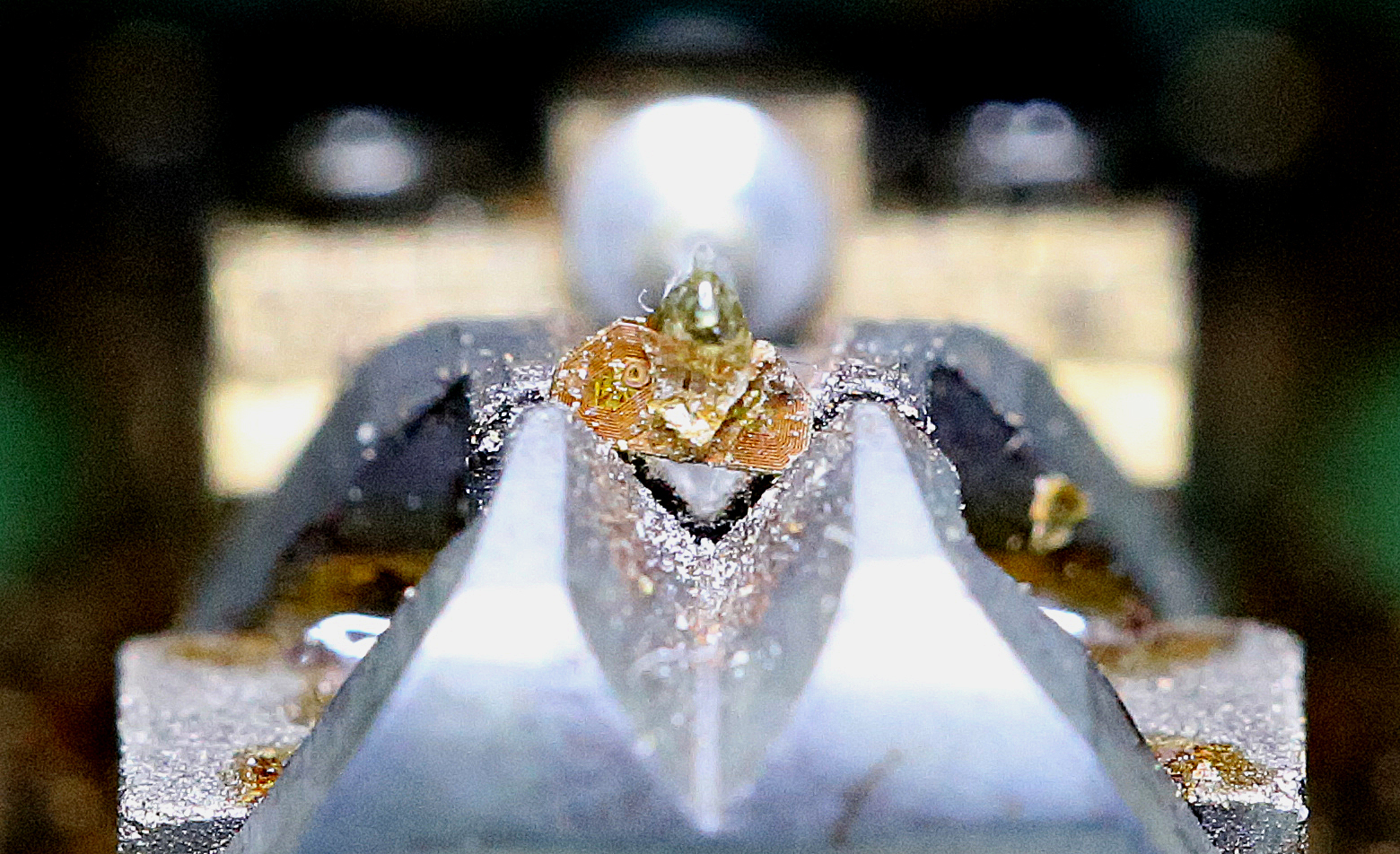

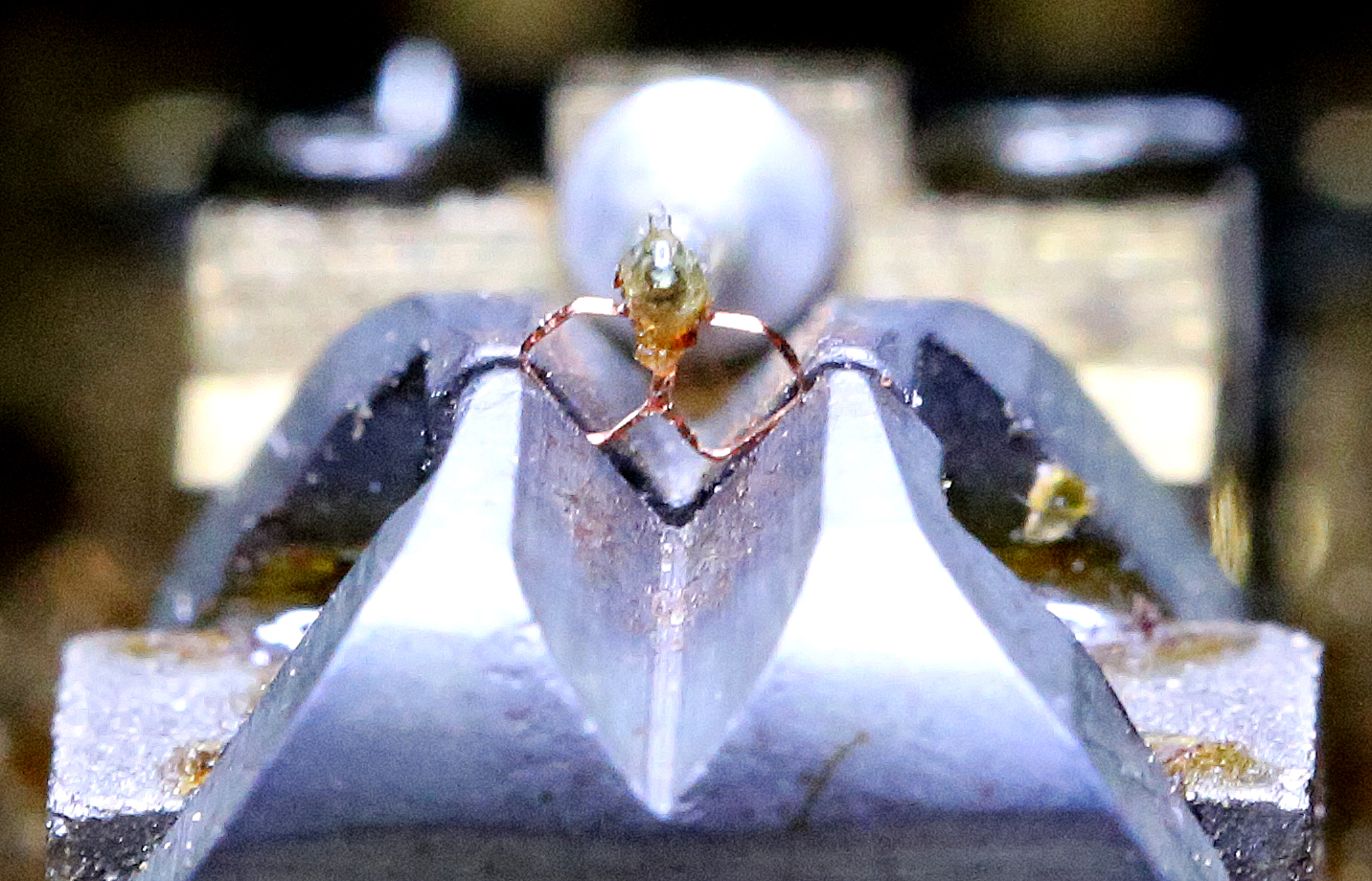

顕微鏡で観察してみましたが、以前のチップを取外して新たなチップを挿入してある様ですが、オリジナルチップよりやや太いチップが挿してあるようで先端の穴を拡大してある様です。テーパー状のベリリューム製の極細カンチレバーの先端の穴を拡張するのはどんなに難しい作業だったかと思います。

この様な修理後の個体を見るのは初めてなので非常に興味深く観察してしまいました。

チップ固定の後は穴が拡張されているのでチップが抜けない様に通常の3倍くらいの接着剤で固めてありました。

背面にはダイヤモンドは抜けていない様にみえました。

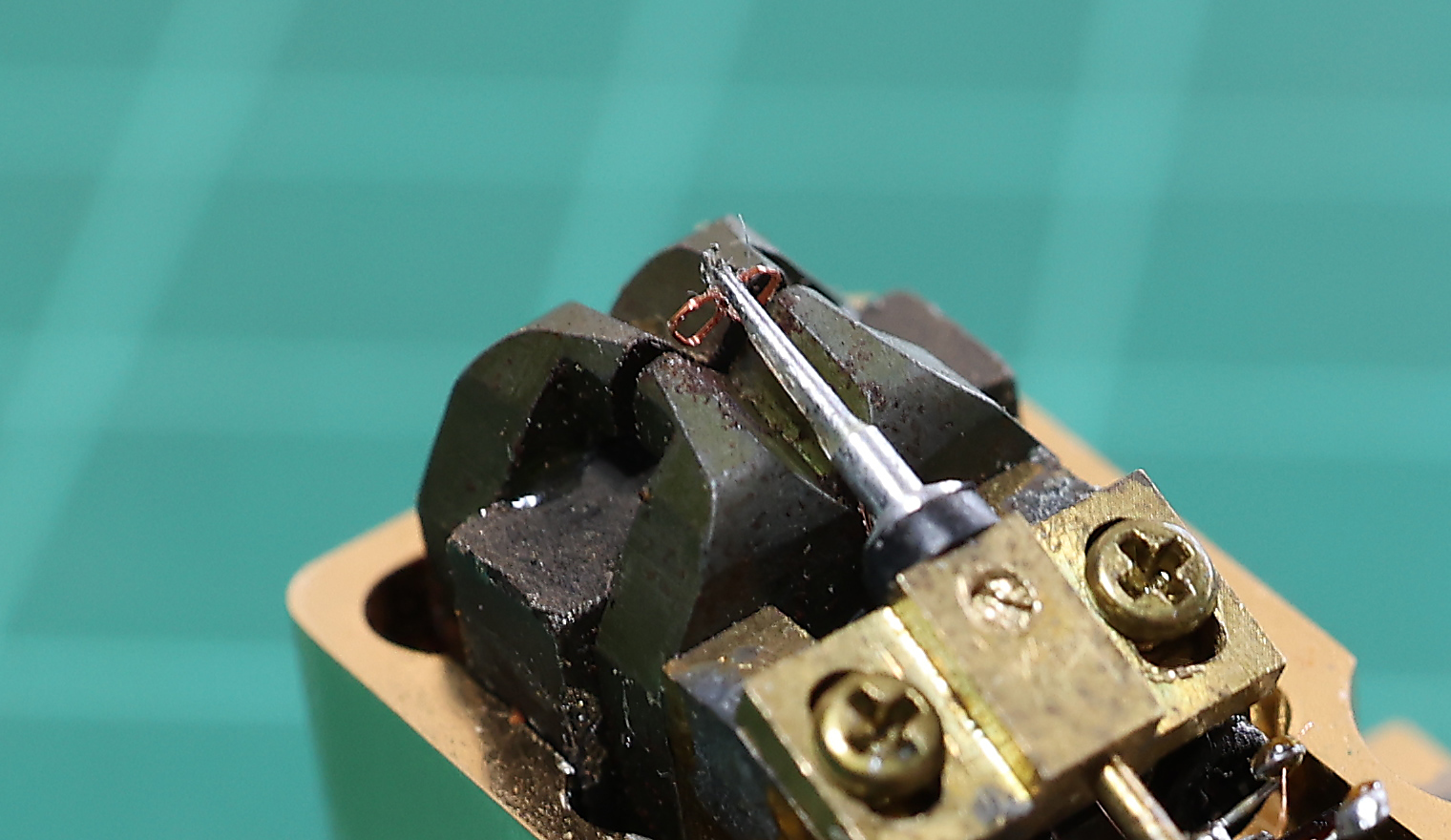

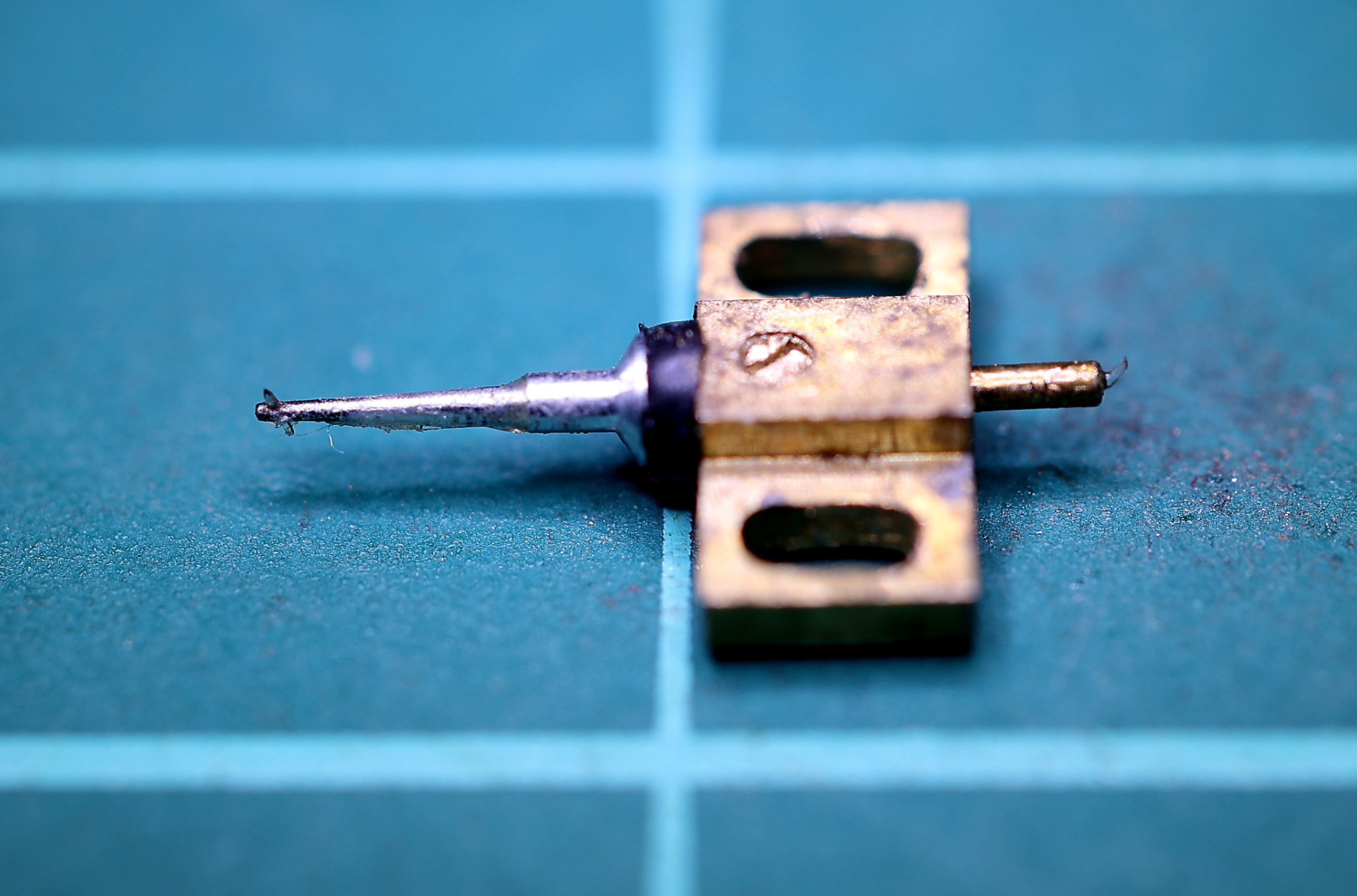

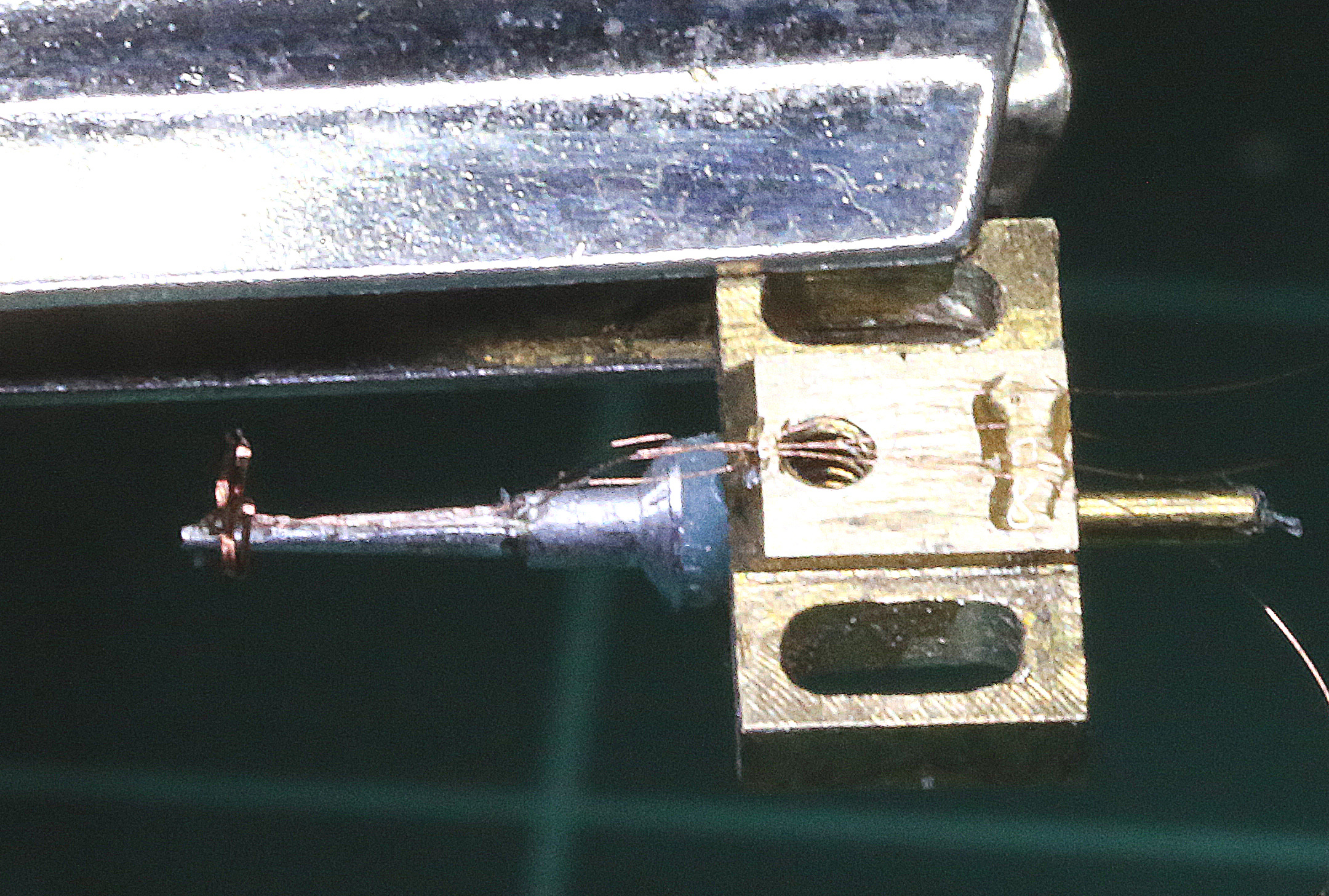

コイルは曲っていて修理から帰って来た時点で曲がっていたそうです。

当然左右の出力は違っていたと思いますが、聞くとやはりバランスが偏っていたそうです。

しかし、超極細のプリントコイルは僅かでも治そうとしただけで導通が無くなる可能性があるので曲ったままで取り付けたのではと推測します。左右対称でないのは問題があるのは私も判るのですが、私がこの作業が出来たとしても恐ろしくて弄らないかもしれません。

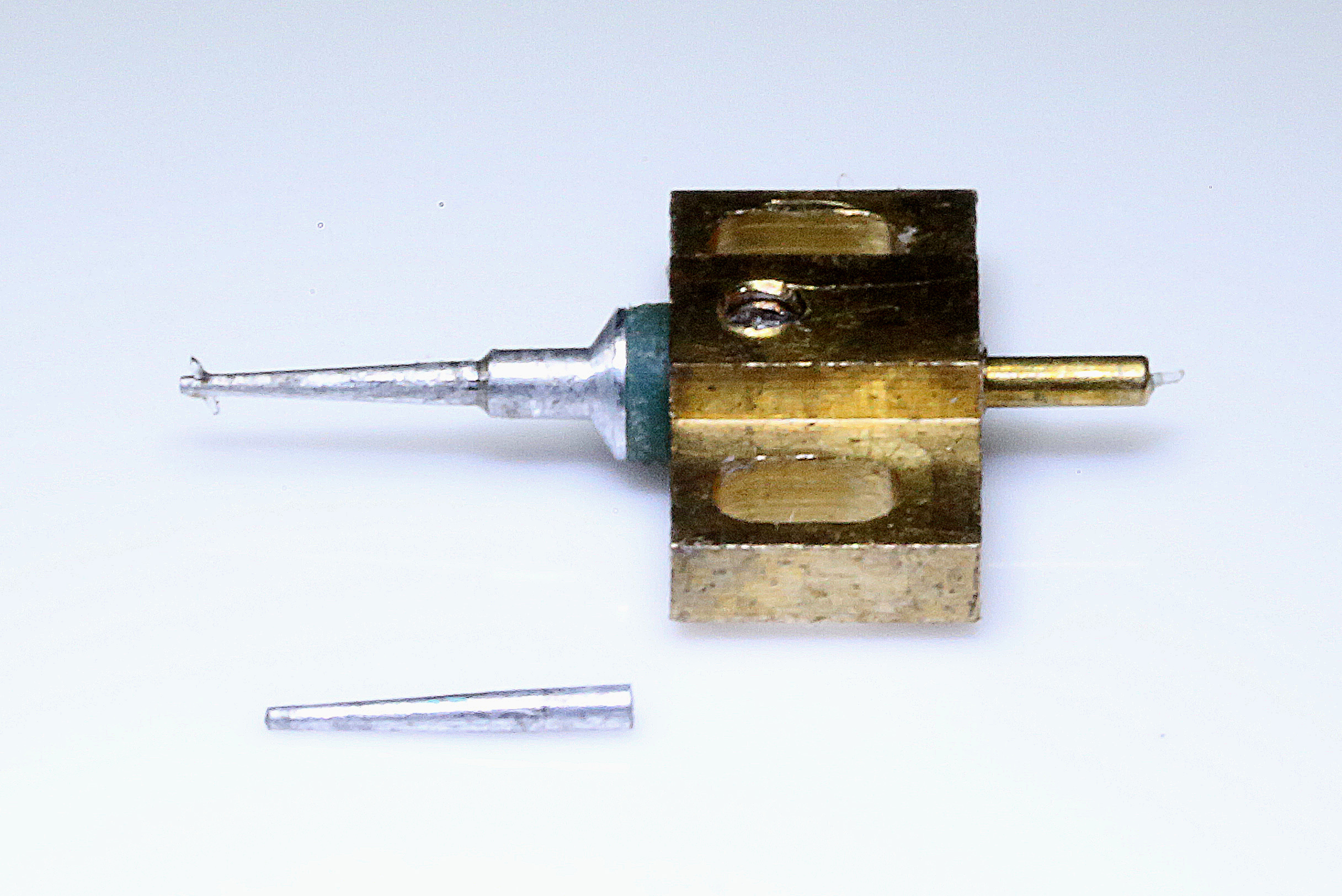

さて、この修理の問題は先端のチップの穴が拡張してある為ベリリュームカンチレバーの肉が薄くなっている事で

取外し時にチップごと取れてしまう可能性があります。

てすのでチップ部分は出来る限り触らず、コイルのみを取外すこととしました。

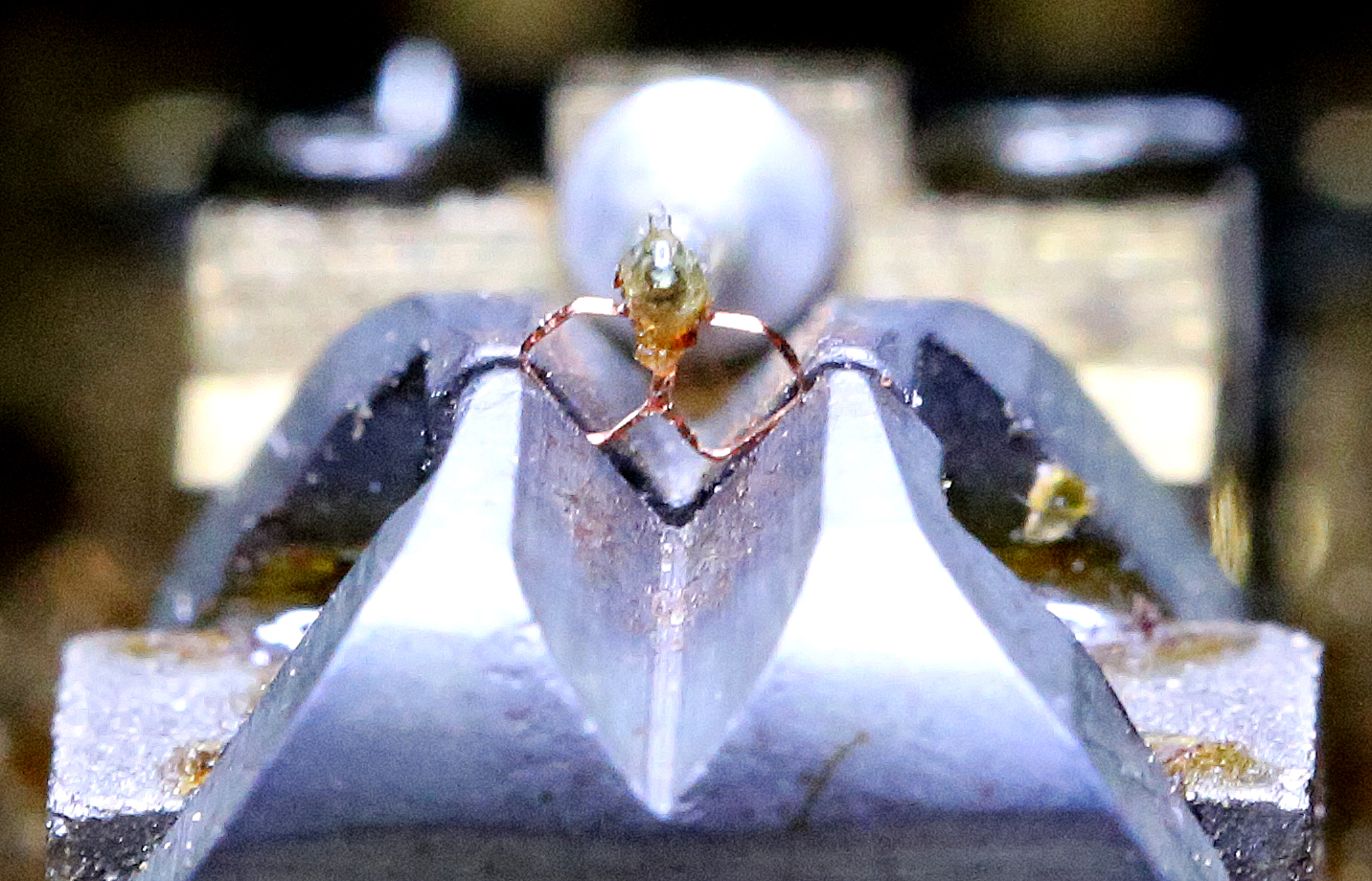

そして、このプリントコイルを取去り先端に取り付けるスペースを作る事に成功しましたので

何時もの様にコイルの取付に取り掛かりました。

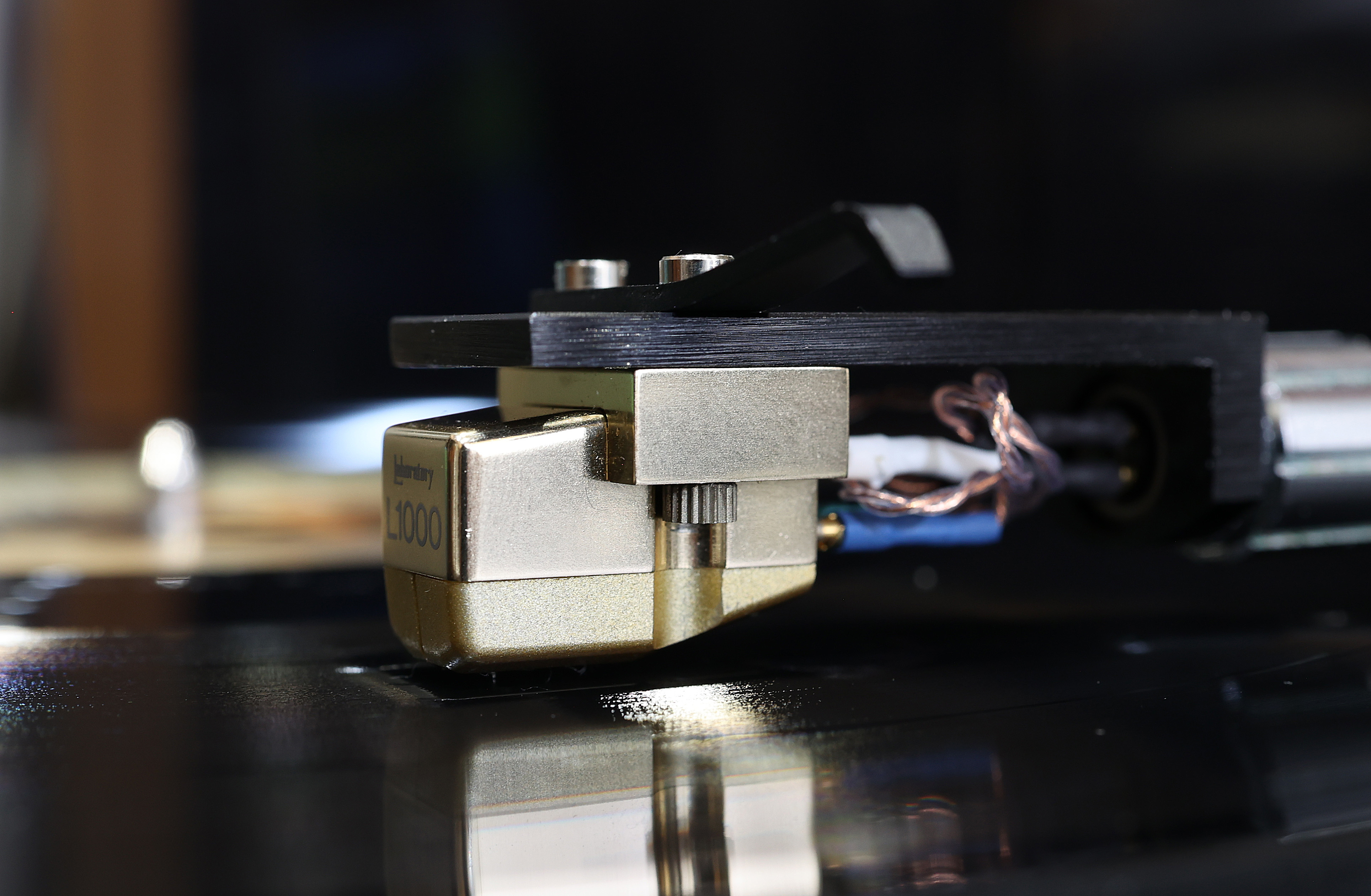

そして修理完了後の写真です。

コイルリードをハンダ付けして、導通が出たときには何時もの変わりない嬉しさが込み上げてきます。

コイルは事前に修理予定の物が組んであり、丁度キャンセルとなったので兆速の2日ほどで修理は完了です。

この記事を書きながら修理完了のMC-L1000/TSで聴く音は何時もながら最高の音を再現してくれています。