医療関係者のコロナ感染率が劇的に下がっているとの嬉しいニュースが上がっています。

私はやっとワクチン接種が終わって一安心しているところですが、まだ世の多くの人はこれからなので、早く接種率が上がって正常な生活にもどれる事を祈っています。

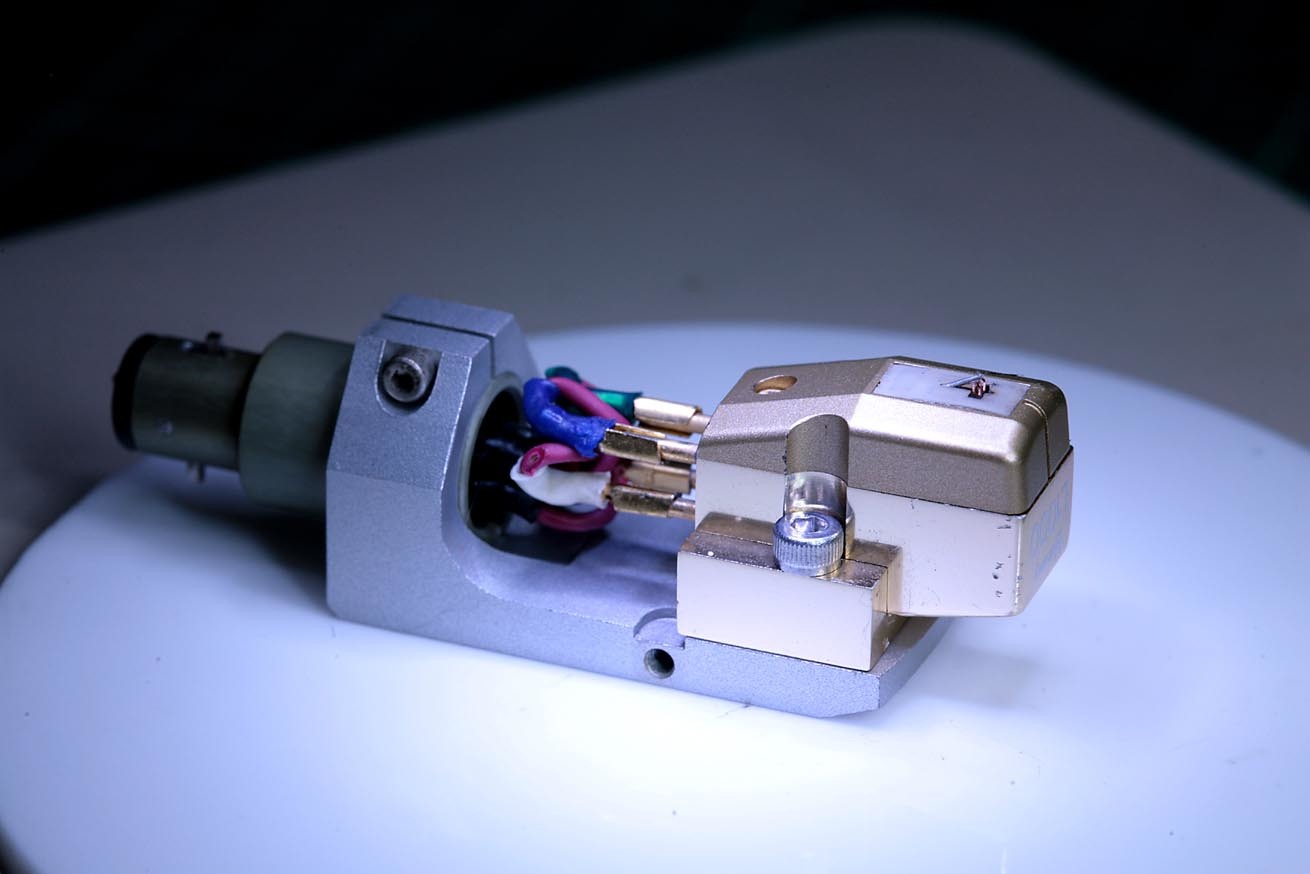

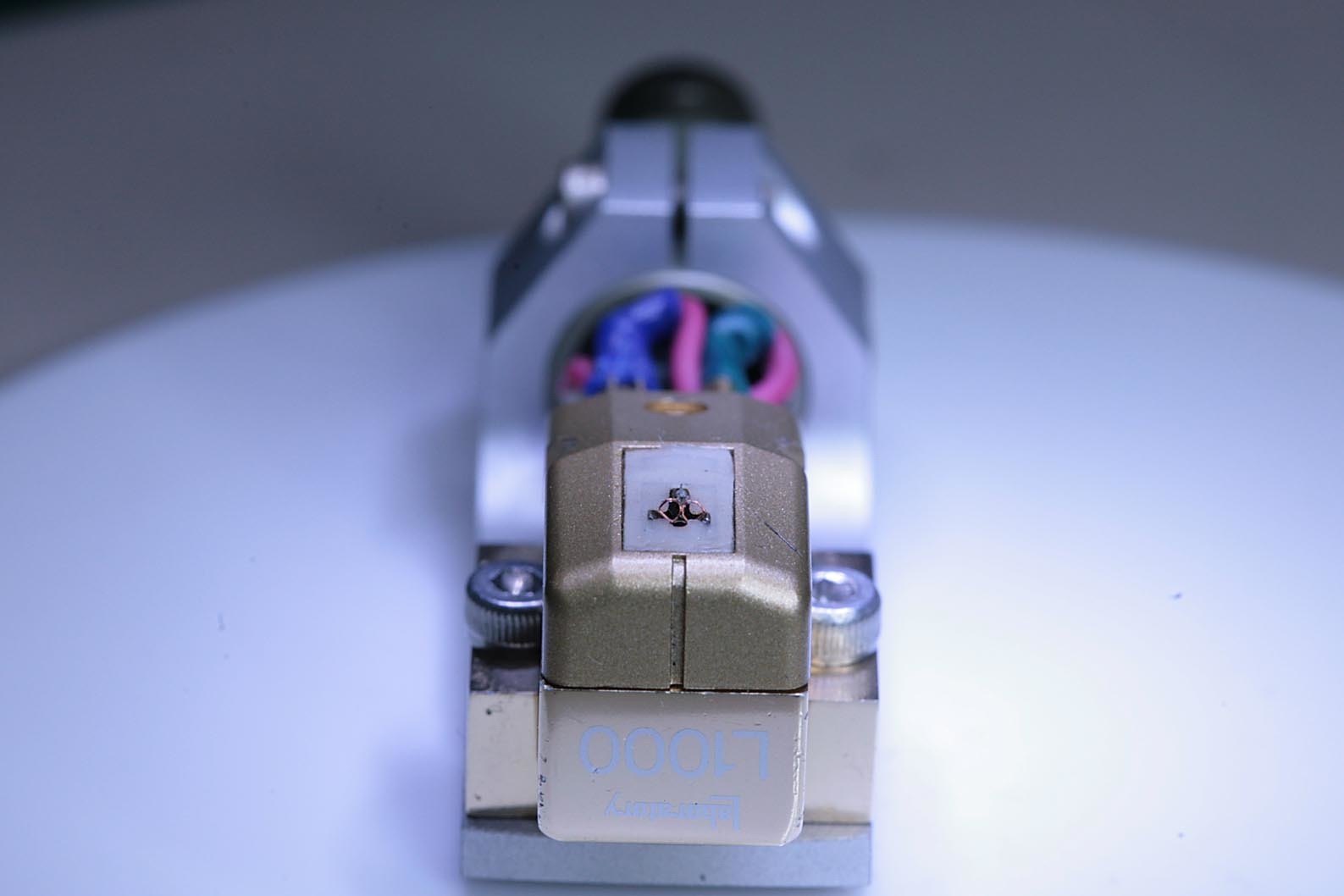

私は相変らずMC-L1000の断線品の修理に勤しんでいるところですが、今回は写真でしか見た事もなく、もちろん音を聴いた事もない珍しいカートリッジの修理依頼がきましたので、ご紹介したいと思います。

「カートリッジ」一覧

MC-F1000カートリッジの試聴記事

前回の記事に続いてMC-L1000の断線品の修理依頼がありましたので14本目修理を完了し

御依頼主のポロトレーンさんにお返ししました。

そのMC-F1000の試聴記事を載せて頂いていますので、是非見て下さい。

御依頼主のポロトレーンさんにお返ししました。

そのMC-F1000の試聴記事を載せて頂いていますので、是非見て下さい。

終のカートリッジMC-F1000

さすがにコロナ禍で これだけ長く外出禁になってくるとストレスが溜まる日々ですが、私は最近は家の中でカートリッジの修理に嵌っていますので、これで暇がない日々が続いています。

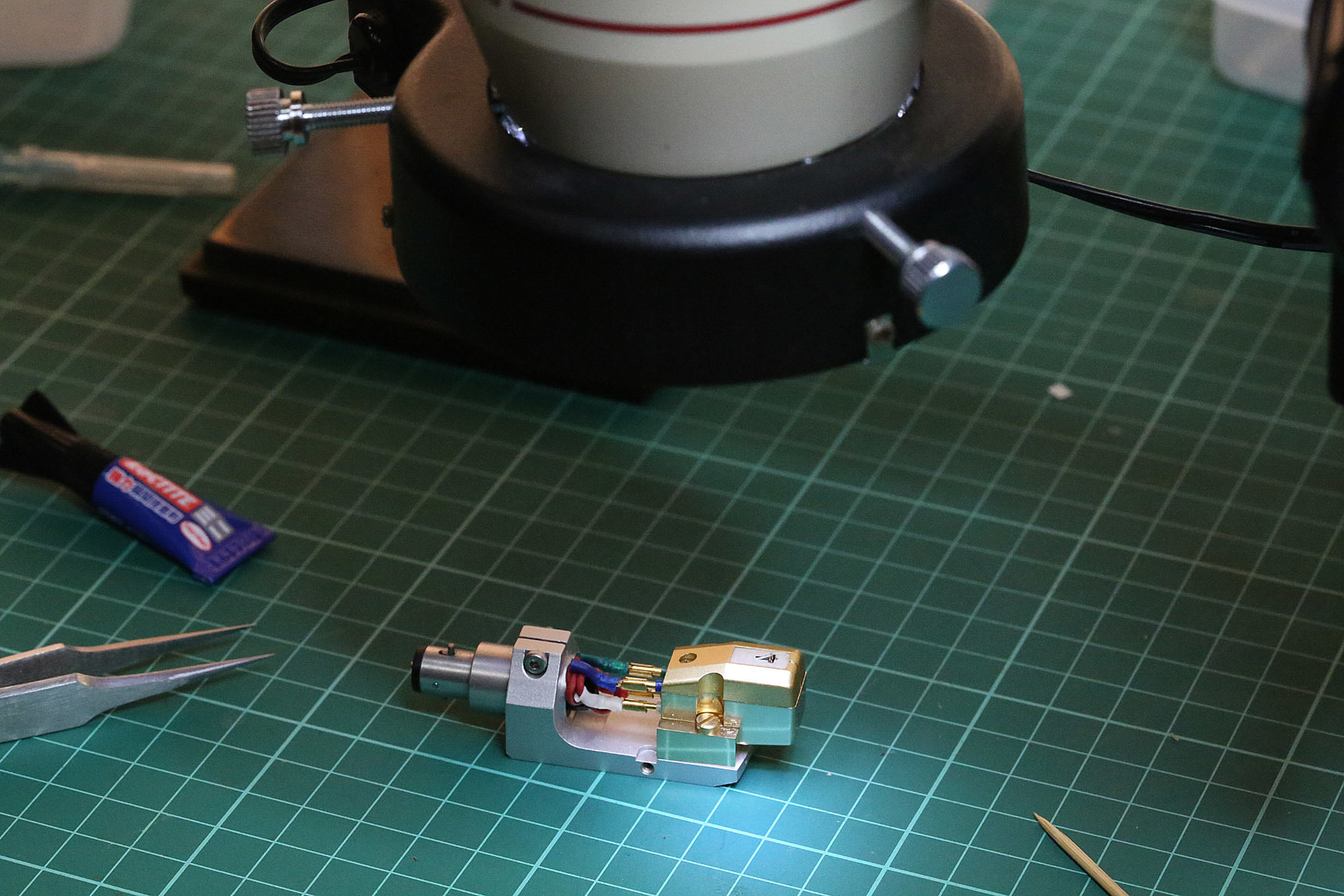

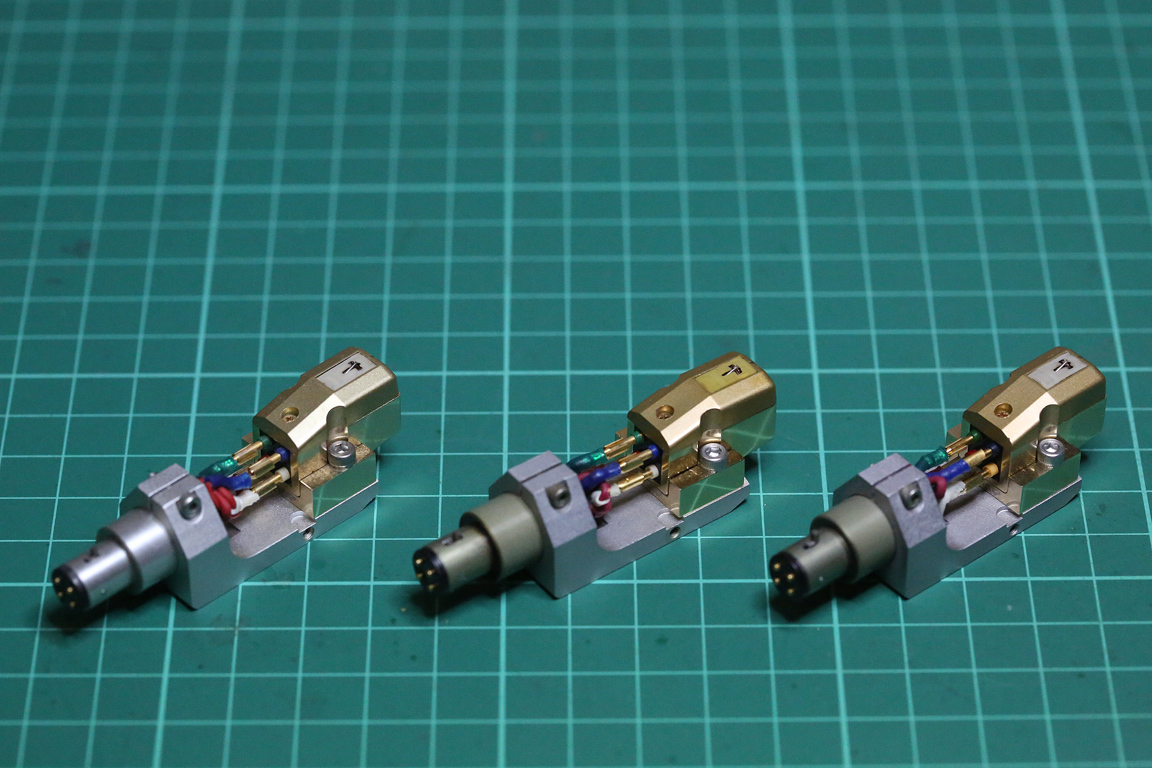

先の2月14日の記事でMC-L1000の修理は10本目に到達しましたが、ここに来て3本のMC-L1000の断線品を修理してF1000化の成功数は全部で13本になります。

最近の修理は失敗せず、全て4連続1発で成功させています。

ですが、この修理はかなりの難しさに変わりはなく、簡単にできる作業ではありません。難しいがゆえに奥深く面白いとも言えるのですが。

ですが、この修理はかなりの難しさに変わりはなく、簡単にできる作業ではありません。難しいがゆえに奥深く面白いとも言えるのですが。

さて、暫くこのフィデリックス社のマイクロコイルに載せ替えた『MC-F1000』を聴いてみた評価ですが、

ベース機のMC-L1000は私自身が長い間レファレンスカートリッジとしてきたほどの最高峰クラスのMCカートリッジのひとつだと思っています。

低域は力強く引き締まり、中域は密度があるので実在感が高く、高域は良く延びて癖がありせん。全くこのMC-L1000でも通常使うには最高のカートリッジとしての評価は揺るぎないものです。

しかし、フィデリックス社のコイルに載せ替えた『MC-F1000』を聴いてしまうと もうMC-L1000に戻る気がしない位に音は違います。

まず、一聴で違うのはF1000はL1000から1~2枚ベールを剥いだという位に曇が取れて空間の奥深くまで鮮明に聴こえます。

また、歪みもレコード再生の場合は何かしら感じるのですが、これが「これ、レコードの音?」という位に驚くほど少ないのです。

それは、音として今までどのカートリッジからも聴いた事がない爽やかさとなって聴こえてくるのです。

今まで、数多くのカートリッジを所有して聴いてきましたが、必ず夫々のカートリッジには良い所がある為、沢山のカートリッジを持つ事になっていましたが、現在は『MC-F1000』以外に聴く事はなくなってしまいました。それほど素晴らしいカートリッジだとおもいます。

私にとって、このMC-F1000が長いカートリッジ遍歴の最後の行き着いた物になるのではないかと思う様になってきています。

先の2月14日の記事でMC-L1000の修理は10本目に到達しましたが、ここに来て3本のMC-L1000の断線品を修理してF1000化の成功数は全部で13本になります。

最近の修理は失敗せず、全て4連続1発で成功させています。

ですが、この修理はかなりの難しさに変わりはなく、簡単にできる作業ではありません。難しいがゆえに奥深く面白いとも言えるのですが。

ですが、この修理はかなりの難しさに変わりはなく、簡単にできる作業ではありません。難しいがゆえに奥深く面白いとも言えるのですが。さて、暫くこのフィデリックス社のマイクロコイルに載せ替えた『MC-F1000』を聴いてみた評価ですが、

ベース機のMC-L1000は私自身が長い間レファレンスカートリッジとしてきたほどの最高峰クラスのMCカートリッジのひとつだと思っています。

低域は力強く引き締まり、中域は密度があるので実在感が高く、高域は良く延びて癖がありせん。全くこのMC-L1000でも通常使うには最高のカートリッジとしての評価は揺るぎないものです。

しかし、フィデリックス社のコイルに載せ替えた『MC-F1000』を聴いてしまうと もうMC-L1000に戻る気がしない位に音は違います。

まず、一聴で違うのはF1000はL1000から1~2枚ベールを剥いだという位に曇が取れて空間の奥深くまで鮮明に聴こえます。

また、歪みもレコード再生の場合は何かしら感じるのですが、これが「これ、レコードの音?」という位に驚くほど少ないのです。

それは、音として今までどのカートリッジからも聴いた事がない爽やかさとなって聴こえてくるのです。

今まで、数多くのカートリッジを所有して聴いてきましたが、必ず夫々のカートリッジには良い所がある為、沢山のカートリッジを持つ事になっていましたが、現在は『MC-F1000』以外に聴く事はなくなってしまいました。それほど素晴らしいカートリッジだとおもいます。

私にとって、このMC-F1000が長いカートリッジ遍歴の最後の行き着いた物になるのではないかと思う様になってきています。

MC-L1000の修理10本目到達

昨夜の福島沖地震には驚きました。拙宅は震度4との事でしたがもっと大きく感じましたね。

慌ててレコードからカートリッジを浮かせて止めました。

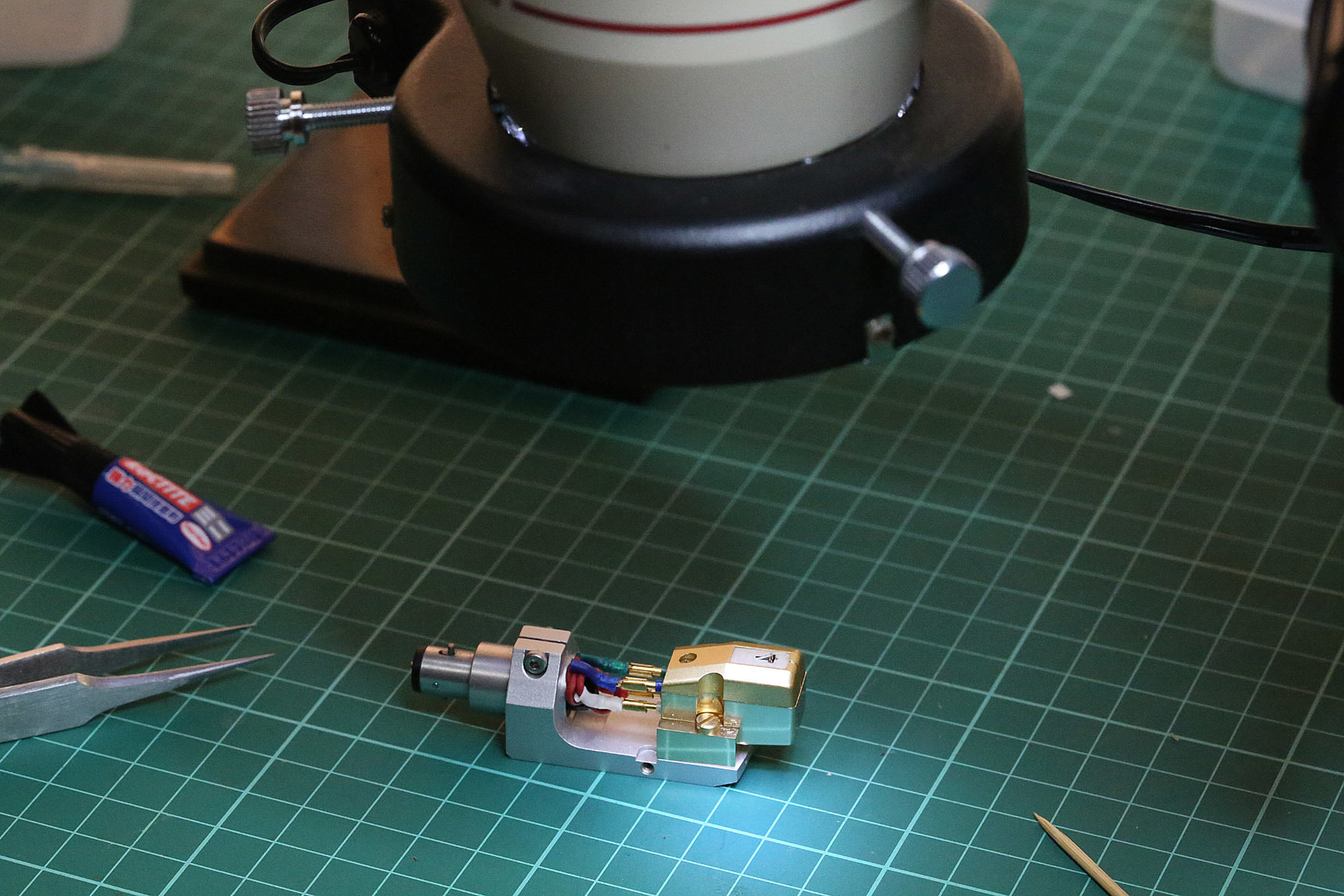

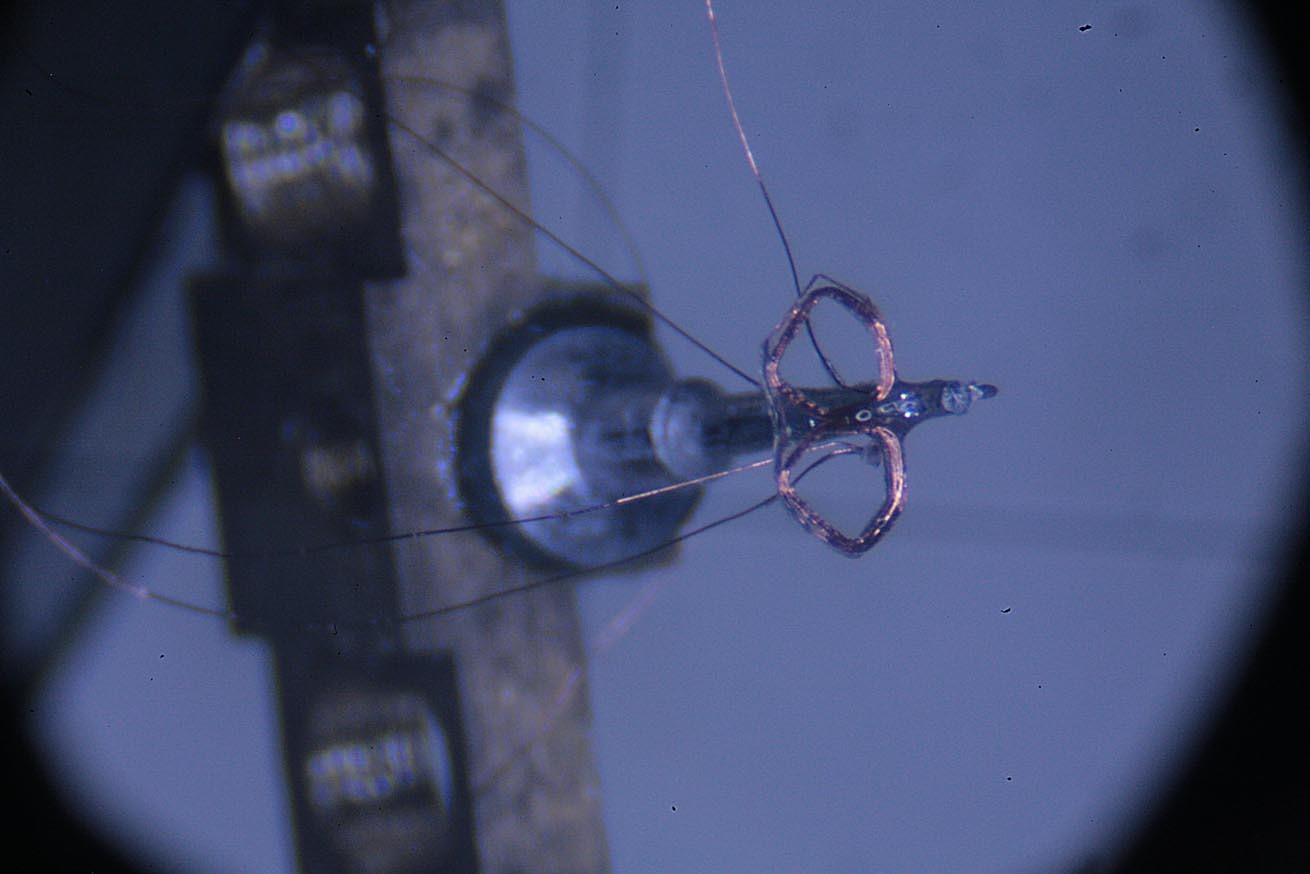

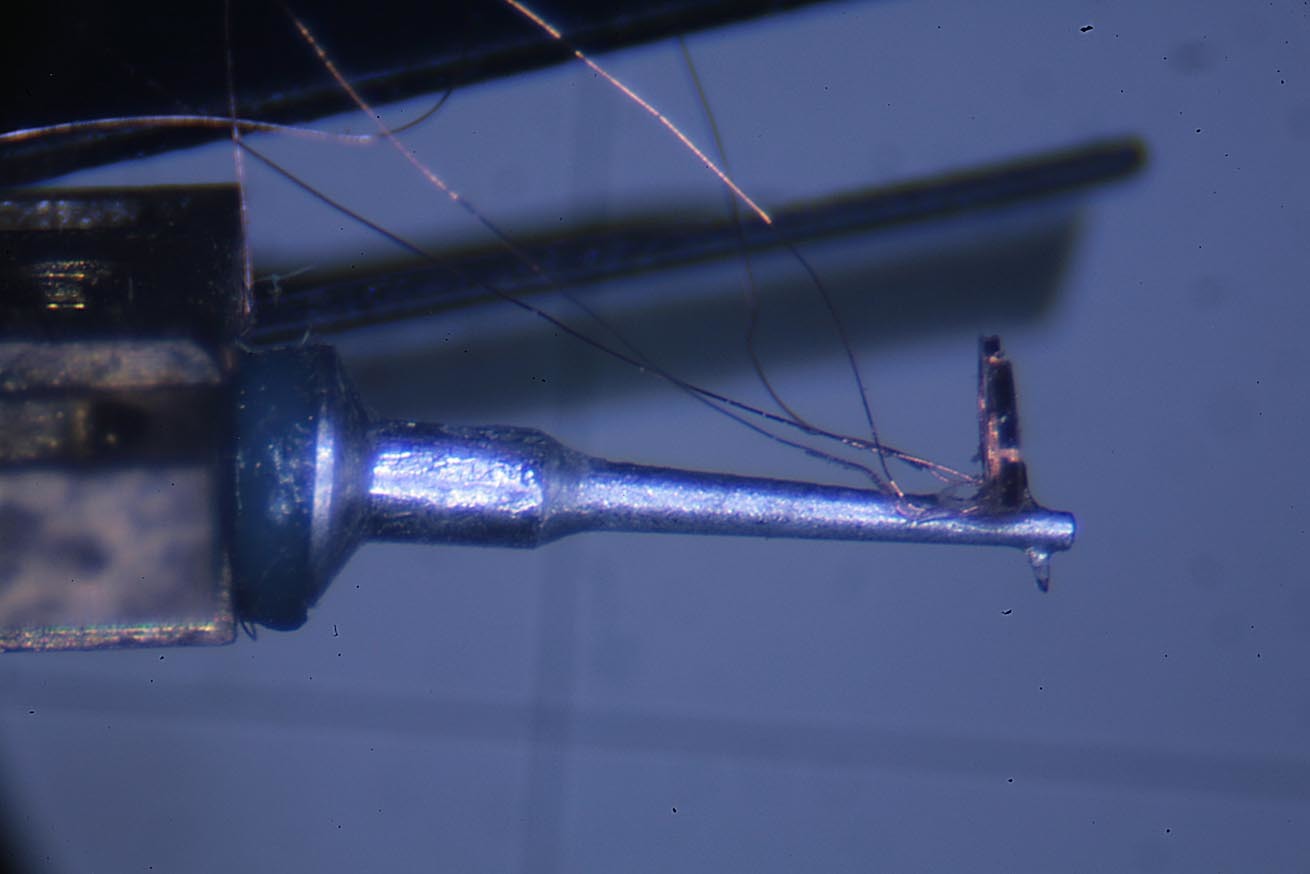

さて、前回の記事で実体顕微鏡用のアームスタンドを買った事を書きましたが、早速大活躍です。

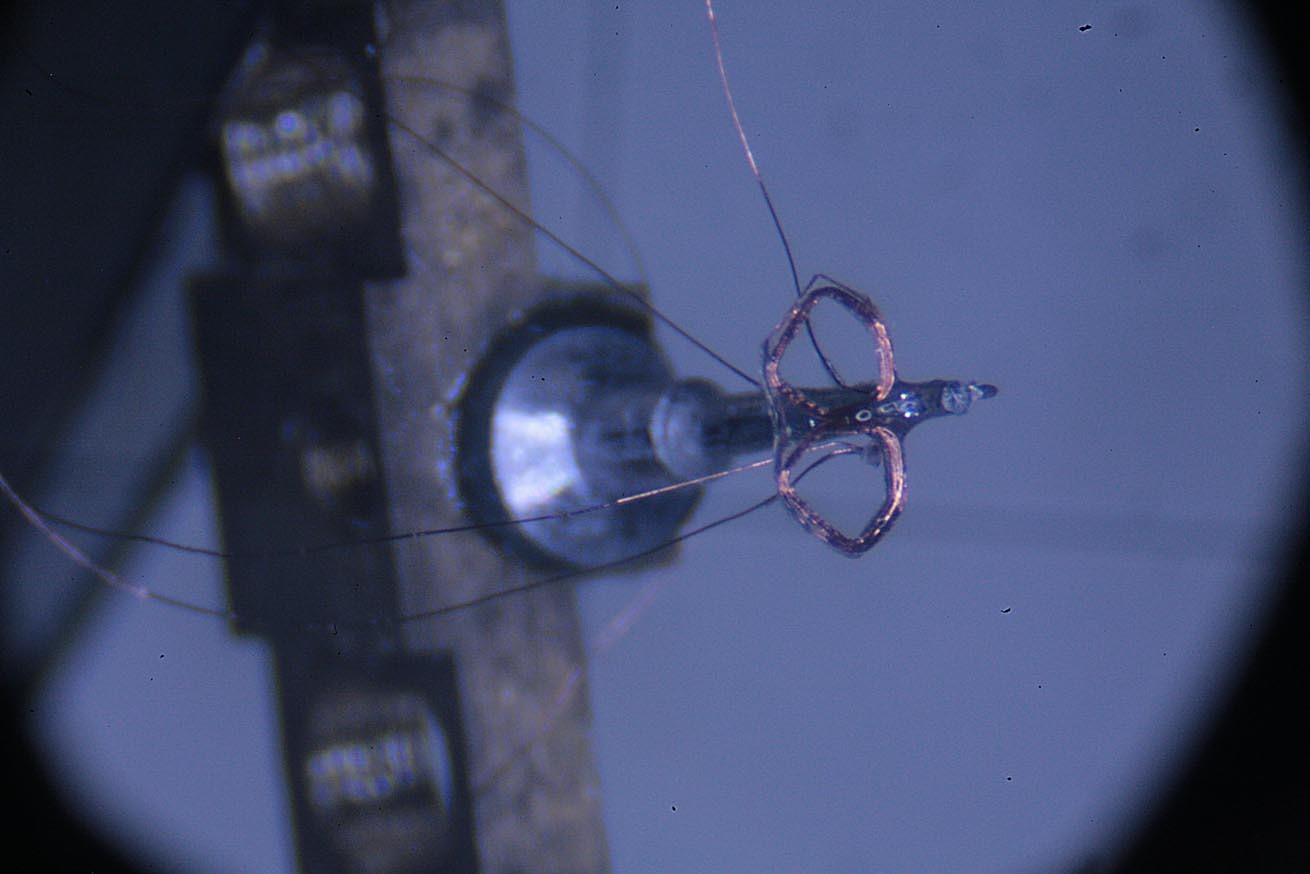

Facebookでお知り合いになった方からMC-L1000の断線品の修理の御依頼を頂きましたので昨日の空いた時間と今日の休みを使って修理をしました。修理はたいがい1度では成功せず、17ミクロンの極細線が作業中に切れてしまったりして、2回から3回やり直すのですが、.以前より手際もよくなって慣れてきたのも原因かもしれませんが、今回は一発で成功です。

これで通算10本のMC-L1000の修理を成功させた事になります。 不思議とこのF1000、私の持っているF1000と比べて鮮明で音が良いです。甦った最強のMCカートリッジを気に入ってもらえれば嬉しいです。

不思議とこのF1000、私の持っているF1000と比べて鮮明で音が良いです。甦った最強のMCカートリッジを気に入ってもらえれば嬉しいです。

慌ててレコードからカートリッジを浮かせて止めました。

さて、前回の記事で実体顕微鏡用のアームスタンドを買った事を書きましたが、早速大活躍です。

Facebookでお知り合いになった方からMC-L1000の断線品の修理の御依頼を頂きましたので昨日の空いた時間と今日の休みを使って修理をしました。修理はたいがい1度では成功せず、17ミクロンの極細線が作業中に切れてしまったりして、2回から3回やり直すのですが、.以前より手際もよくなって慣れてきたのも原因かもしれませんが、今回は一発で成功です。

これで通算10本のMC-L1000の修理を成功させた事になります。

不思議とこのF1000、私の持っているF1000と比べて鮮明で音が良いです。甦った最強のMCカートリッジを気に入ってもらえれば嬉しいです。

不思議とこのF1000、私の持っているF1000と比べて鮮明で音が良いです。甦った最強のMCカートリッジを気に入ってもらえれば嬉しいです。VictorMC-L1000の底突きの修理

アナログプレーヤーPL-31E/TSは非常に満足のいく音質までになりましたので、殆ど弄るところはありませんので、今は断線したMC-L1000のコイルの載せ替え修理の数をこなして慣れる事に専念しています。

アナログプレーヤーPL-31E/TSは非常に満足のいく音質までになりましたので、殆ど弄るところはありませんので、今は断線したMC-L1000のコイルの載せ替え修理の数をこなして慣れる事に専念しています。そうしている中でコイルを修理を終えてレコードに乗せると針先が沈み込んで腹を突いてしまう個体がある事です。

製造からすでに30年以上たつのですから保管状態によってはダンパーが劣化していて正常ではないものも多くなってきているのではないかと思っています。

今回苦労してコイルを治した個体もレコードに乗せると腹を擦ってしまいます。

これでこの様な状態の物は二個目なので、この様な事が頻繁にあると治すテンションも下がってきてしまいます。

さて、このコイルの修理が完了したMC-F1000ですが、このままでは使用する事ができませんので、『なんとか使える様にならないものか。』と考えていましたが、工夫をすれば再び使える様になる事がわかりました。

通常はダンパーを交換するか、ゴムの復活材を塗るとかが思いつくのですが

ダンパーを弄らなくてもボディとのクリアランスが取れれば全く正常な音が出る事が手持ちの他のL1000との比較でわかりましたので、もし、MC-L1000の底着きで悩まれている方がおられましたならば一度御相談してみてください。

MC-L1000の修理依頼

だいぶ新型コロナが落ち着いてきましたね。しかし、まだまだ油断はなりません。気を引き締めていきましょう。

さて、話は去年の事ですが、「PL,-31E/TSを聴いてみたい」との御希望があり、pippinさんとよっしーさんが御来訪くださいました。

(その時の事をよっしーさんが11月4日の記事に書いてくれています。)

さて、話は去年の事ですが、「PL,-31E/TSを聴いてみたい」との御希望があり、pippinさんとよっしーさんが御来訪くださいました。

(その時の事をよっしーさんが11月4日の記事に書いてくれています。)

MC-L1000の修理依頼を受けました。

だいぶ新型コロナが落ち着いてきて緊急事態宣言が解除になりましたね。

しかし、まだまだ油断はなりません。気を引き締めていきましょう。

さて、話は去年の事ですが、私の作ったアナログプレーヤー「PL,-31E/TSを聴いてみたい」との御希望があり、pippinさんとよっしーさんが御来訪くださいました。

(その時の事をよっしーさんが11月4日の記事に書いてくれています。)

実はその時によっしーさんから「MC-L1000の断線品の修理が出来ないだろうか?」と依頼があったのですが、

その時点では一度は修理に成功し、再修理にも成功はしてはいましたが、ふたたびMC-L1000の修理が出来るか?の問いには自信は全くありませんでした。(-_-;)

しかし、よっしーさんが御来訪時に持って来たL1000を見て驚き、何とか治してみようと思ったのです。

それは断線品のL1000が2個だった事です。そして、よっしーさんがその時に私に言った言葉で

「何時かはこれを直してくれる人が現れるんじゃないかと待っていました。」でした。

MC-L1000を2個持っているという事は音の良さを十二分に理解しているという事で、しかも2個とも断線、それを長い間持ち続けていたよっしーさんの気持ちが分かったからです。

あくまで、成功報酬で、期限なしでと言う条件でお預かりしました。

しかし、なかなか修理には手が伸びず、置いてあるL1000を見ては「修理をしなければなぁ」と思いながら前を通り過ぎる日々が続きました。

最近少し心にも時間的にも余裕もでき、私の再修理したL1000もダンパー劣化で使用できなくなっていたので、2個一緒に修理に取り掛かる事にしました。

やはり、まず先に私のL1000を修理し、続いてよっしーさんのL1000も修理しました。これに使ったフィデリックス社のF1000用コイルを2セット4個を駄目にしてしまいましたので、歩留まりは5割というところで、やはりこの修理は難しいです。

その後にお預かりした修理完了品の1個をよっしーさんに送りましたが、今回のこの事をブログの5月22日から3編の記事にしてくれましたので是非読みにいってみてください。

しかし、まだまだ油断はなりません。気を引き締めていきましょう。

さて、話は去年の事ですが、私の作ったアナログプレーヤー「PL,-31E/TSを聴いてみたい」との御希望があり、pippinさんとよっしーさんが御来訪くださいました。

(その時の事をよっしーさんが11月4日の記事に書いてくれています。)

実はその時によっしーさんから「MC-L1000の断線品の修理が出来ないだろうか?」と依頼があったのですが、

その時点では一度は修理に成功し、再修理にも成功はしてはいましたが、ふたたびMC-L1000の修理が出来るか?の問いには自信は全くありませんでした。(-_-;)

しかし、よっしーさんが御来訪時に持って来たL1000を見て驚き、何とか治してみようと思ったのです。

それは断線品のL1000が2個だった事です。そして、よっしーさんがその時に私に言った言葉で

「何時かはこれを直してくれる人が現れるんじゃないかと待っていました。」でした。

MC-L1000を2個持っているという事は音の良さを十二分に理解しているという事で、しかも2個とも断線、それを長い間持ち続けていたよっしーさんの気持ちが分かったからです。

あくまで、成功報酬で、期限なしでと言う条件でお預かりしました。

しかし、なかなか修理には手が伸びず、置いてあるL1000を見ては「修理をしなければなぁ」と思いながら前を通り過ぎる日々が続きました。

最近少し心にも時間的にも余裕もでき、私の再修理したL1000もダンパー劣化で使用できなくなっていたので、2個一緒に修理に取り掛かる事にしました。

やはり、まず先に私のL1000を修理し、続いてよっしーさんのL1000も修理しました。これに使ったフィデリックス社のF1000用コイルを2セット4個を駄目にしてしまいましたので、歩留まりは5割というところで、やはりこの修理は難しいです。

その後にお預かりした修理完了品の1個をよっしーさんに送りましたが、今回のこの事をブログの5月22日から3編の記事にしてくれましたので是非読みにいってみてください。

新たな方のMC-L1000のF化の修理記事

先日MC-L1000の断線品の修理記事を載せましたが

先日MC-L1000の断線品の修理記事を載せましたが私の記事を見た事でMC-L1000の修理にチャレンジした方の記事が掲載されました。

金田式アンプの信者でフィデリックスの中川さんの信奉者でもある『テツさん』ですが、

高度な電気技術と知識もさることながら、確かな工作技術もお持ちの方なので、きっと成功されると思っていました。

かなり苦労されながらも成功まで漕ぎ着けた顛末が書かれています。

私とは比べ物にならないほど文章が上手い方なので読んで面白いと思いますので

是非読んでみてください。

まだ、インプレッションは書かれていませんがどんな記事になるのか凄く楽しみです。

Victor MC-L1000の再修理

やっと電気が復旧して趣味のオーディオを再開する事ができました。

台風被害の復旧はまだまだ元通りとはいきませんが、先に進まなくてはなりません。

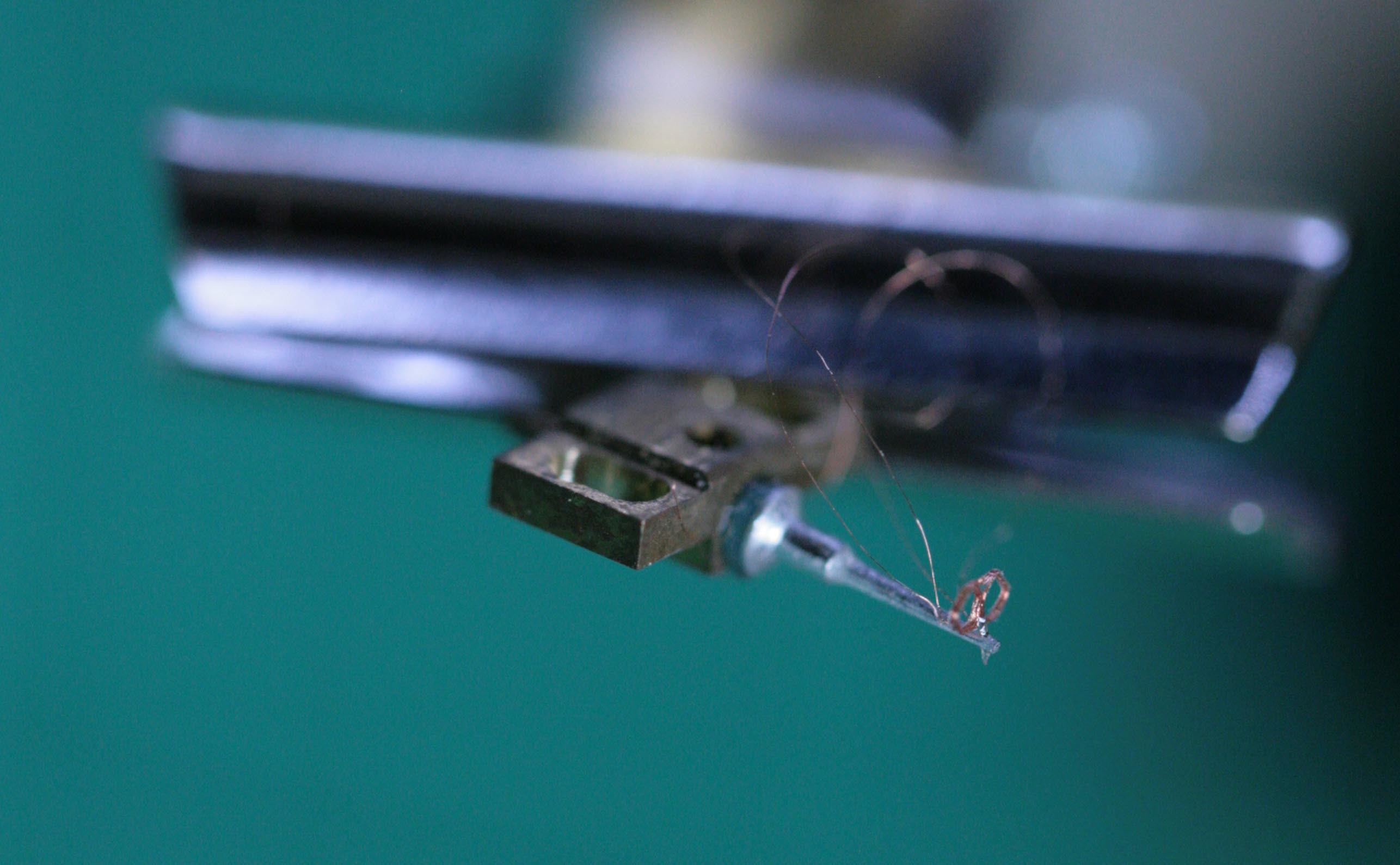

さて、以前にMC-L1000の断線品を修理した記事を書きましたが、初めて修理したので出来上がった物には「あそこはこうしておけば良かったかなぁ?」といくつかの不満な反省すべき点があったのです。

https://millionhit515.blog.fc2.com/blog-entry-634.html

https://millionhit515.blog.fc2.com/blog-entry-636.html

しかし修理作業は困難を極めたものでしたので、「もう暫くはこの修理はやりたくないなぁ」と思っていました。

修理したL1000の音は素晴らしく、暫くは気に入って鳴らしていたのですが、床に置いてあったプレーヤーに足を当てた事で片側から音がでなくなりました。

これはいやでも再度修理しなければならない立場になりましたので、今回は前回の反省点を修正してみようと思います。

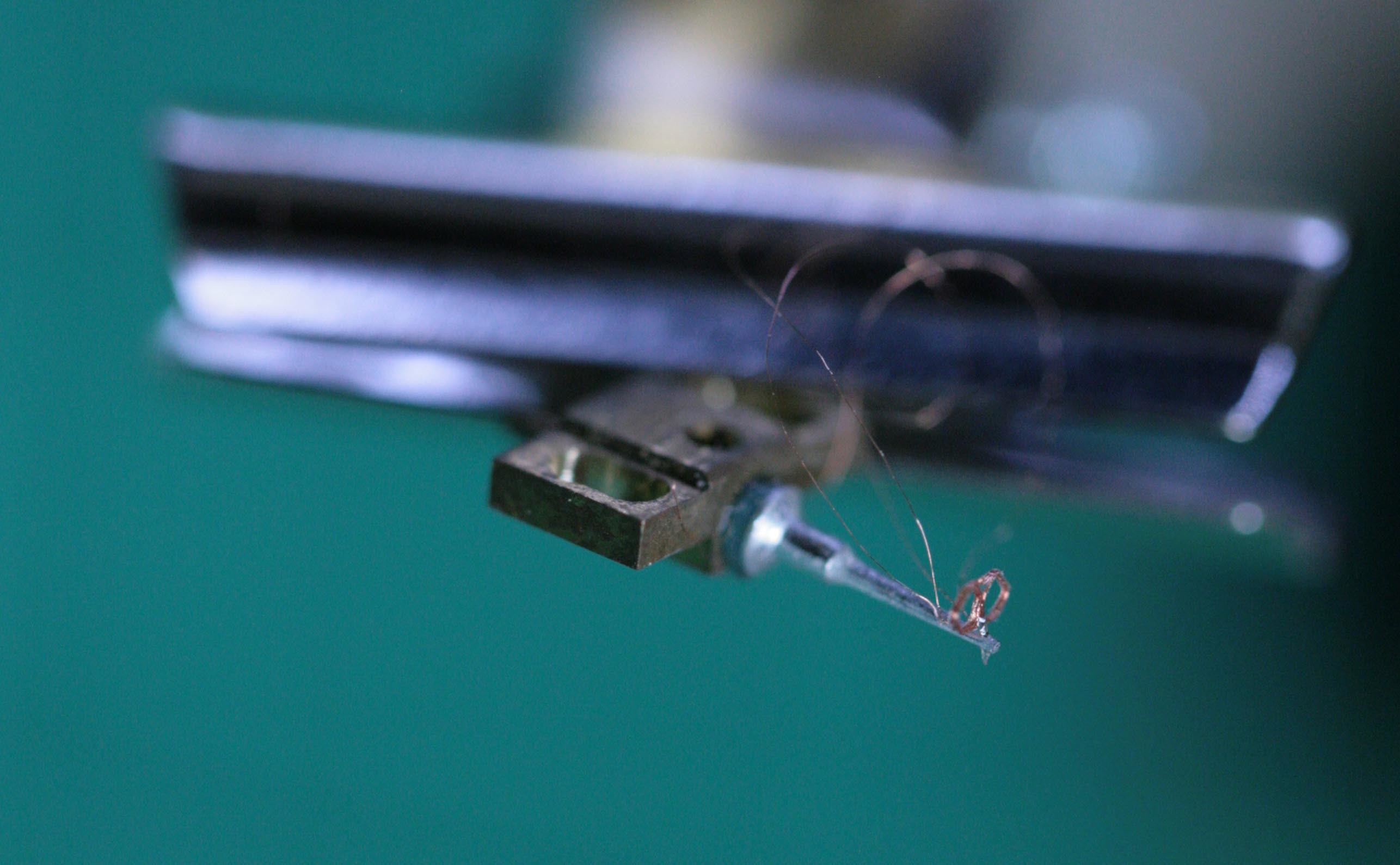

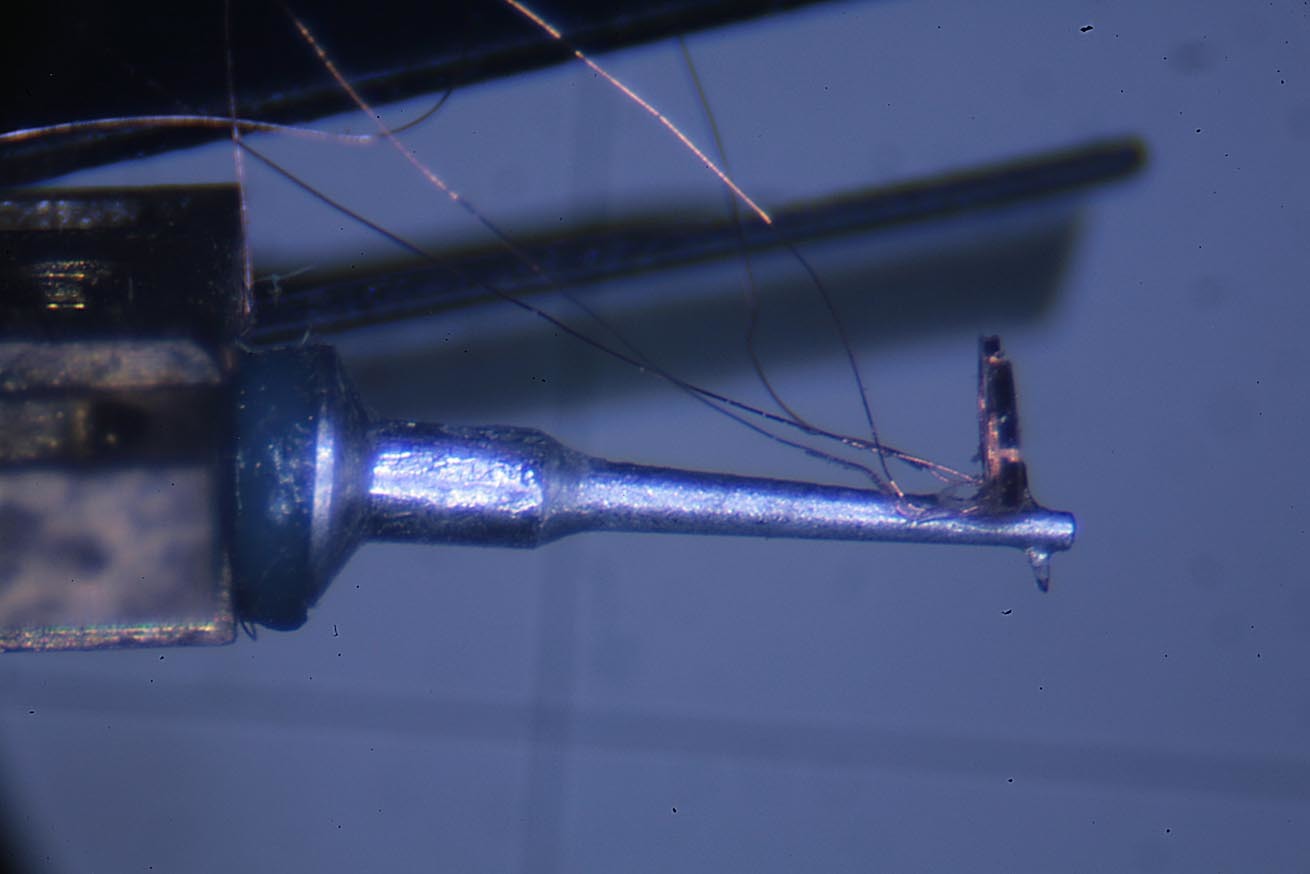

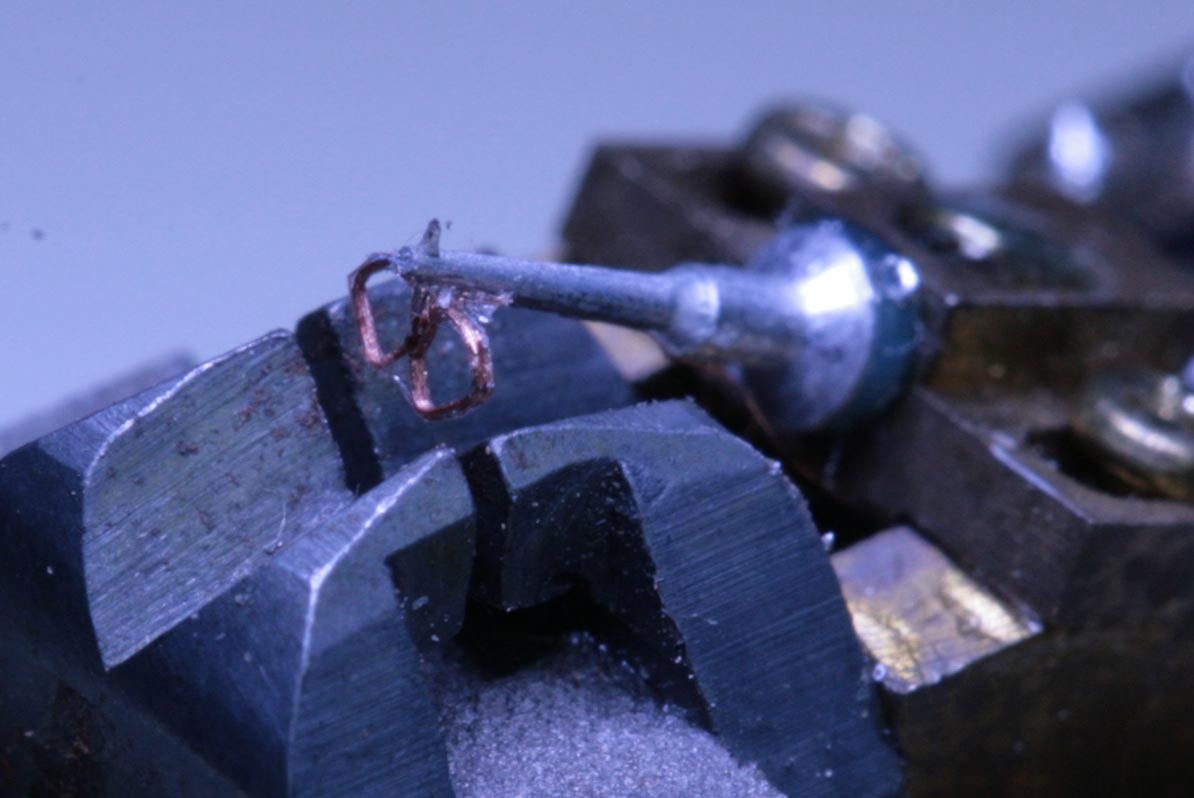

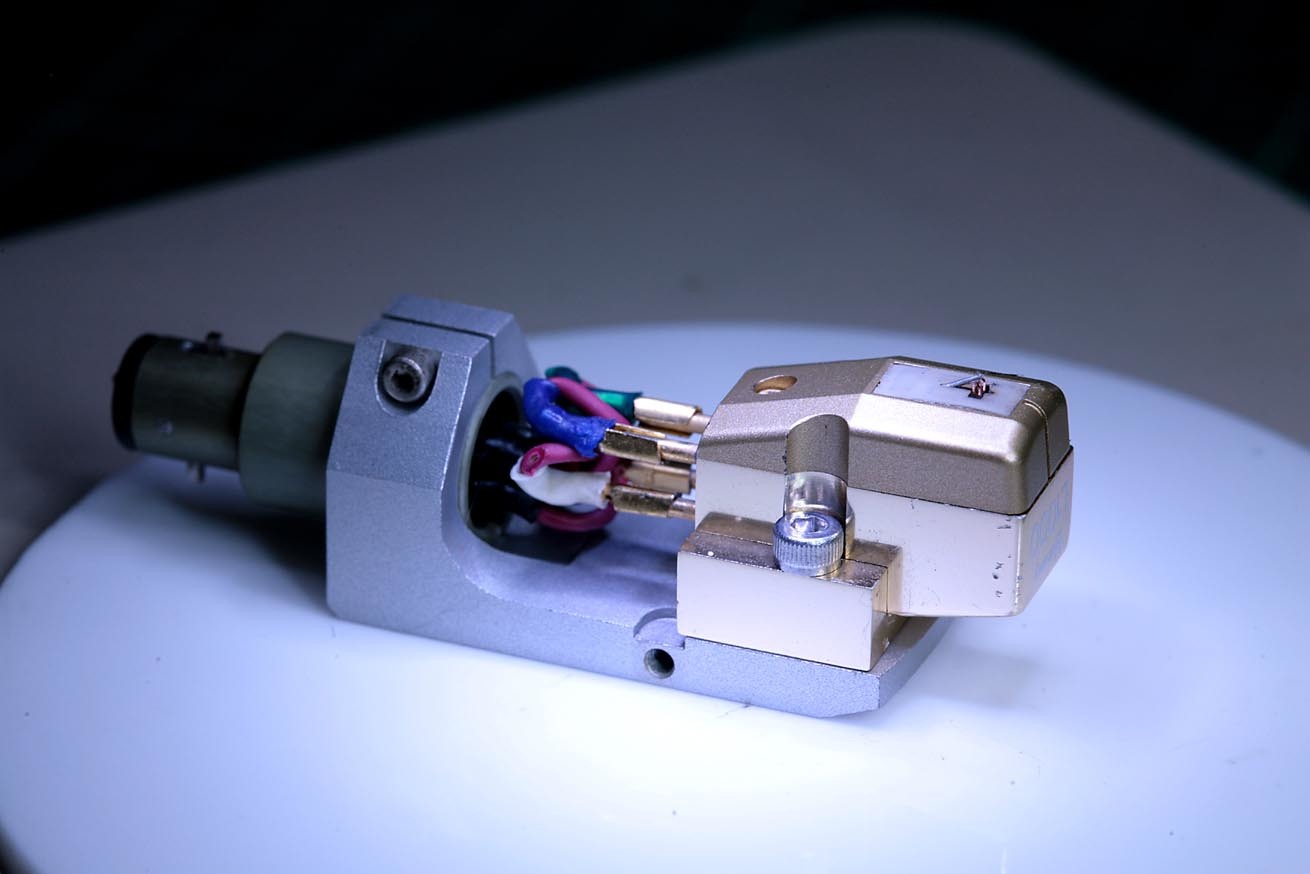

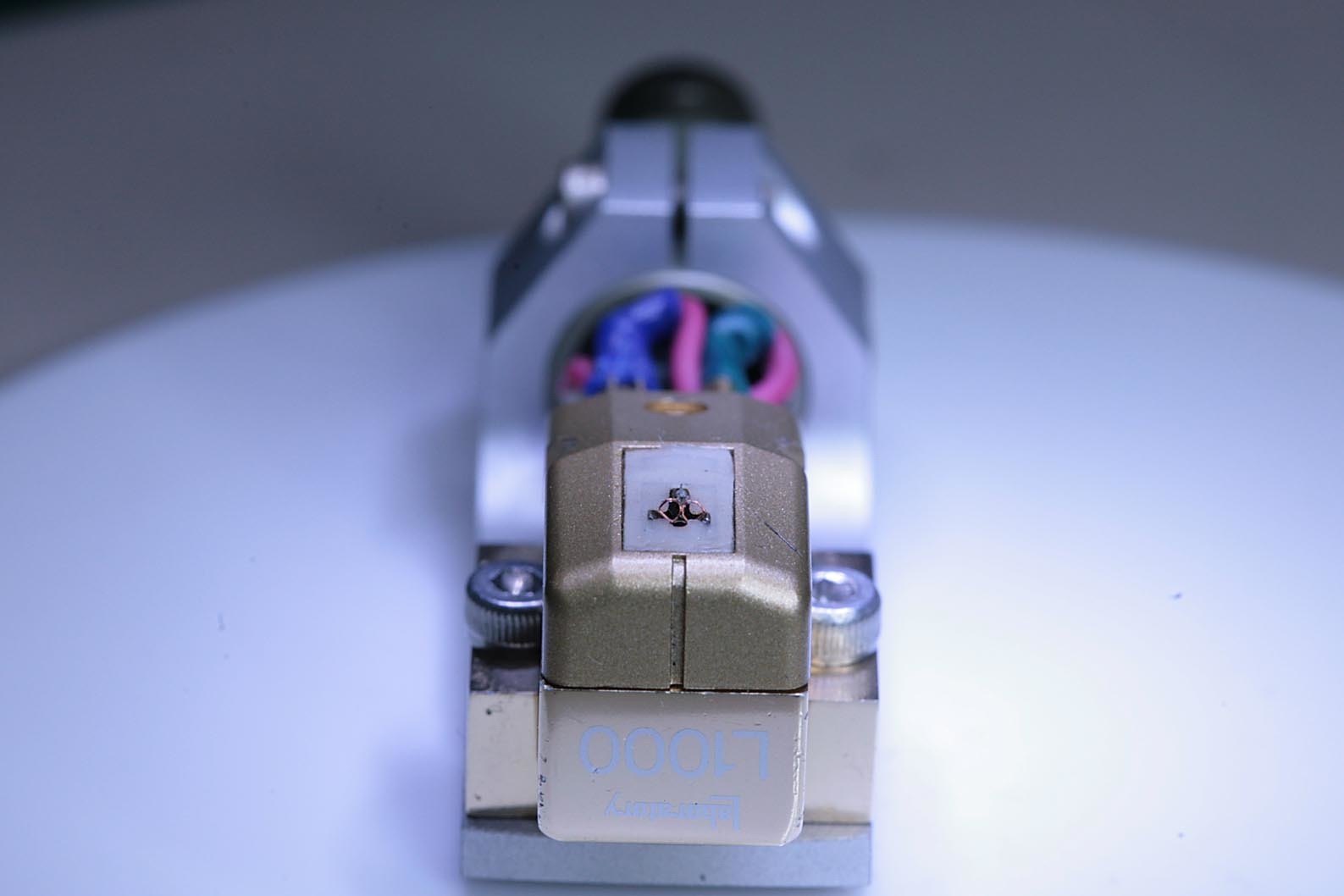

まず前回と同様にコイル二個を瞬間接着剤でペアにしてステレオ用にした後、カンチレバー先端のダイヤモンドチップの背中にエポキシで貼り付けました。この振動系ベースの前回との修正点は取り付けるネジの長穴を0.5mmくらい後方に拡張した事です。取り付けたコイルはオリジナルのプリントコイルより厚みがあり、振動系ユニットを目一杯前方に出して取り付けてもオリジナルの長穴のままだとコイルと後方のヨークが干渉するのです。これで振動系ユニットの取り付けと位置決めの調整がとても楽になりました。

今回は最近見つけた優れものアイテムを使ってみました。紫外線硬化型の接着剤『BONDIC』です。https://www.youtube.com/watch?v=_n4pTCkqyYM

今回は最近見つけた優れものアイテムを使ってみました。紫外線硬化型の接着剤『BONDIC』です。https://www.youtube.com/watch?v=_n4pTCkqyYM 以前からカートリッジの修理で使う為にエポキシ接着剤などは色々試していましたが、硬化後に硬くなる物ほど音が良い傾向にある事がわかっていました。今回の『BONDIC』は硬化するとカッターナイフの刃も通さないほど硬くなるのです。接着には極微量のエポキシでコイルの位置決めをしたあとに、取付部に『BONDIC』を盛り、補強をすると今までのエポキシ系のフニャりとした接着とは比較にならないほどガッシリと取付けられて嬉しくなりました。しかもこの接着剤は紫外線を当てなければ硬化しませんのでユックリ余裕を持って作業が出来、紫外線を当てれば4秒で完全に固化するので作業効率や使い勝手は抜群です。修理完了後に聴いた音もカチッとした曖昧さの無い音で、この接着剤の効果が表れている様です。これからはスタイラスチップの取付時の補強などに使えば抜群の性能を発揮してくれそうで楽しみです。

以前からカートリッジの修理で使う為にエポキシ接着剤などは色々試していましたが、硬化後に硬くなる物ほど音が良い傾向にある事がわかっていました。今回の『BONDIC』は硬化するとカッターナイフの刃も通さないほど硬くなるのです。接着には極微量のエポキシでコイルの位置決めをしたあとに、取付部に『BONDIC』を盛り、補強をすると今までのエポキシ系のフニャりとした接着とは比較にならないほどガッシリと取付けられて嬉しくなりました。しかもこの接着剤は紫外線を当てなければ硬化しませんのでユックリ余裕を持って作業が出来、紫外線を当てれば4秒で完全に固化するので作業効率や使い勝手は抜群です。修理完了後に聴いた音もカチッとした曖昧さの無い音で、この接着剤の効果が表れている様です。これからはスタイラスチップの取付時の補強などに使えば抜群の性能を発揮してくれそうで楽しみです。

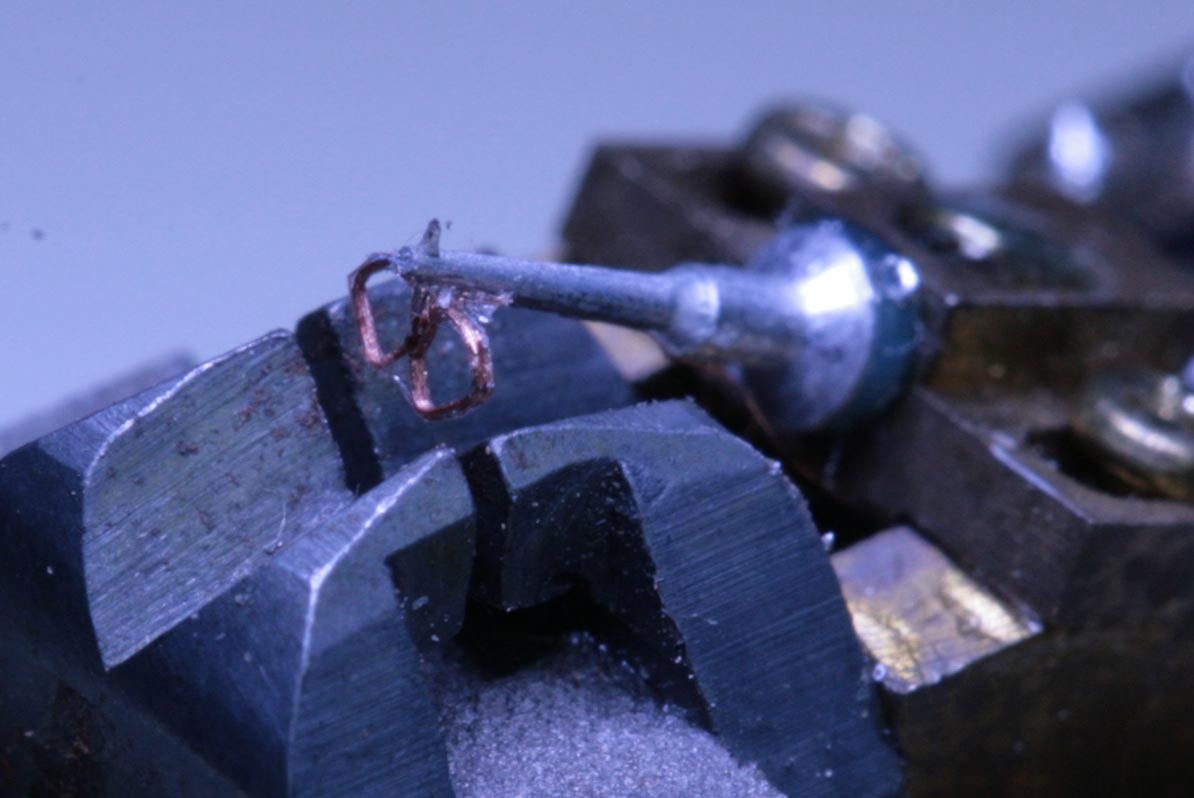

前回と同様にカンチレバーの背にコイルリードを這わせ、振動系ユニットをネジ止めし、端子にリード端を半田付けすれば完了です。前回より綺麗で良い仕上がりです。

前回と同様にカンチレバーの背にコイルリードを這わせ、振動系ユニットをネジ止めし、端子にリード端を半田付けすれば完了です。前回より綺麗で良い仕上がりです。

今回はMC-L1000オリジナルと同じにボディ下部の振動系の樹脂カバーを取り付けてみました。余計な音が付いて少し音は曇りますが、スタイラスカバーを取り付けることができます。

今回はMC-L1000オリジナルと同じにボディ下部の振動系の樹脂カバーを取り付けてみました。余計な音が付いて少し音は曇りますが、スタイラスカバーを取り付けることができます。

今回の修理に使った道具です。この中では新たに加わった道具は竹製のピンセットで、先を極細に削りヤスリで尖らせ使用しています。

今回の修理に使った道具です。この中では新たに加わった道具は竹製のピンセットで、先を極細に削りヤスリで尖らせ使用しています。

前回と同じくhttps://millionhit515.blog.fc2.com/blog-entry-640.html

修理後のMC-F1000の音は他のカートリッジでは得られないほど超リアルで鮮烈でした。

台風被害の復旧はまだまだ元通りとはいきませんが、先に進まなくてはなりません。

さて、以前にMC-L1000の断線品を修理した記事を書きましたが、初めて修理したので出来上がった物には「あそこはこうしておけば良かったかなぁ?」といくつかの不満な反省すべき点があったのです。

https://millionhit515.blog.fc2.com/blog-entry-634.html

https://millionhit515.blog.fc2.com/blog-entry-636.html

しかし修理作業は困難を極めたものでしたので、「もう暫くはこの修理はやりたくないなぁ」と思っていました。

修理したL1000の音は素晴らしく、暫くは気に入って鳴らしていたのですが、床に置いてあったプレーヤーに足を当てた事で片側から音がでなくなりました。

これはいやでも再度修理しなければならない立場になりましたので、今回は前回の反省点を修正してみようと思います。

まず前回と同様にコイル二個を瞬間接着剤でペアにしてステレオ用にした後、カンチレバー先端のダイヤモンドチップの背中にエポキシで貼り付けました。この振動系ベースの前回との修正点は取り付けるネジの長穴を0.5mmくらい後方に拡張した事です。取り付けたコイルはオリジナルのプリントコイルより厚みがあり、振動系ユニットを目一杯前方に出して取り付けてもオリジナルの長穴のままだとコイルと後方のヨークが干渉するのです。これで振動系ユニットの取り付けと位置決めの調整がとても楽になりました。

今回は最近見つけた優れものアイテムを使ってみました。紫外線硬化型の接着剤『BONDIC』です。https://www.youtube.com/watch?v=_n4pTCkqyYM

今回は最近見つけた優れものアイテムを使ってみました。紫外線硬化型の接着剤『BONDIC』です。https://www.youtube.com/watch?v=_n4pTCkqyYM 以前からカートリッジの修理で使う為にエポキシ接着剤などは色々試していましたが、硬化後に硬くなる物ほど音が良い傾向にある事がわかっていました。今回の『BONDIC』は硬化するとカッターナイフの刃も通さないほど硬くなるのです。接着には極微量のエポキシでコイルの位置決めをしたあとに、取付部に『BONDIC』を盛り、補強をすると今までのエポキシ系のフニャりとした接着とは比較にならないほどガッシリと取付けられて嬉しくなりました。しかもこの接着剤は紫外線を当てなければ硬化しませんのでユックリ余裕を持って作業が出来、紫外線を当てれば4秒で完全に固化するので作業効率や使い勝手は抜群です。修理完了後に聴いた音もカチッとした曖昧さの無い音で、この接着剤の効果が表れている様です。これからはスタイラスチップの取付時の補強などに使えば抜群の性能を発揮してくれそうで楽しみです。

以前からカートリッジの修理で使う為にエポキシ接着剤などは色々試していましたが、硬化後に硬くなる物ほど音が良い傾向にある事がわかっていました。今回の『BONDIC』は硬化するとカッターナイフの刃も通さないほど硬くなるのです。接着には極微量のエポキシでコイルの位置決めをしたあとに、取付部に『BONDIC』を盛り、補強をすると今までのエポキシ系のフニャりとした接着とは比較にならないほどガッシリと取付けられて嬉しくなりました。しかもこの接着剤は紫外線を当てなければ硬化しませんのでユックリ余裕を持って作業が出来、紫外線を当てれば4秒で完全に固化するので作業効率や使い勝手は抜群です。修理完了後に聴いた音もカチッとした曖昧さの無い音で、この接着剤の効果が表れている様です。これからはスタイラスチップの取付時の補強などに使えば抜群の性能を発揮してくれそうで楽しみです。 前回と同様にカンチレバーの背にコイルリードを這わせ、振動系ユニットをネジ止めし、端子にリード端を半田付けすれば完了です。前回より綺麗で良い仕上がりです。

前回と同様にカンチレバーの背にコイルリードを這わせ、振動系ユニットをネジ止めし、端子にリード端を半田付けすれば完了です。前回より綺麗で良い仕上がりです。

今回はMC-L1000オリジナルと同じにボディ下部の振動系の樹脂カバーを取り付けてみました。余計な音が付いて少し音は曇りますが、スタイラスカバーを取り付けることができます。

今回はMC-L1000オリジナルと同じにボディ下部の振動系の樹脂カバーを取り付けてみました。余計な音が付いて少し音は曇りますが、スタイラスカバーを取り付けることができます。 今回の修理に使った道具です。この中では新たに加わった道具は竹製のピンセットで、先を極細に削りヤスリで尖らせ使用しています。

今回の修理に使った道具です。この中では新たに加わった道具は竹製のピンセットで、先を極細に削りヤスリで尖らせ使用しています。前回と同じくhttps://millionhit515.blog.fc2.com/blog-entry-640.html

修理後のMC-F1000の音は他のカートリッジでは得られないほど超リアルで鮮烈でした。