ルジェーロ・リッチのラロのスペイン狂詩曲も素晴らしい演奏でしたので期待していたのですが

今日チャイコフスキーのバイオリンコンチェルトが届きました。

61年のDECCA録音ですが、このレコードの演奏と録音は素晴らしいです。

ジャケットもレコードの内容に違わない印象的な出来です。

オーディオを中心に自問自答しながら書いていきます。

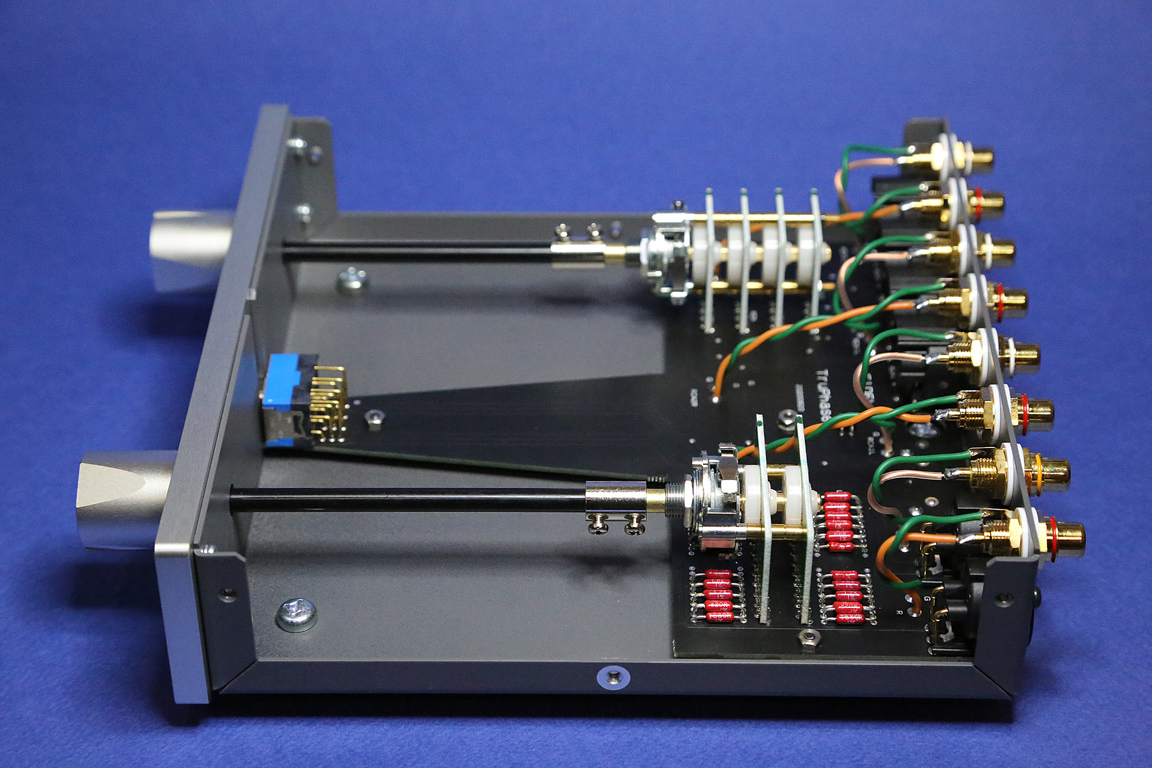

内部のコンストラクションは多くのパッシブプリと同様にセレクターとアッテネーターのみの簡単なものです。フロントパネルには左にセレクター摘みと、右にアッテネーターの摘み、そしてこのプリの名前にもなった位相の反転させるスイッチが中央にあります。この位相反転機能はバランス接続の時だけでアンバランス接続では機能はしません。

内部のコンストラクションは多くのパッシブプリと同様にセレクターとアッテネーターのみの簡単なものです。フロントパネルには左にセレクター摘みと、右にアッテネーターの摘み、そしてこのプリの名前にもなった位相の反転させるスイッチが中央にあります。この位相反転機能はバランス接続の時だけでアンバランス接続では機能はしません。 内部はバランス接続対応になっている為にセレクターは四連の物を使用しています。アッテネーターは通常はやはり4連の物を使うのですが、この『TruPhase』は2連となっています。これで何の問題もなくバランス用に使う事が出来ると言うのですから流石に中川さんらしく「発想の仕方が違うなぁ。」と感心します。

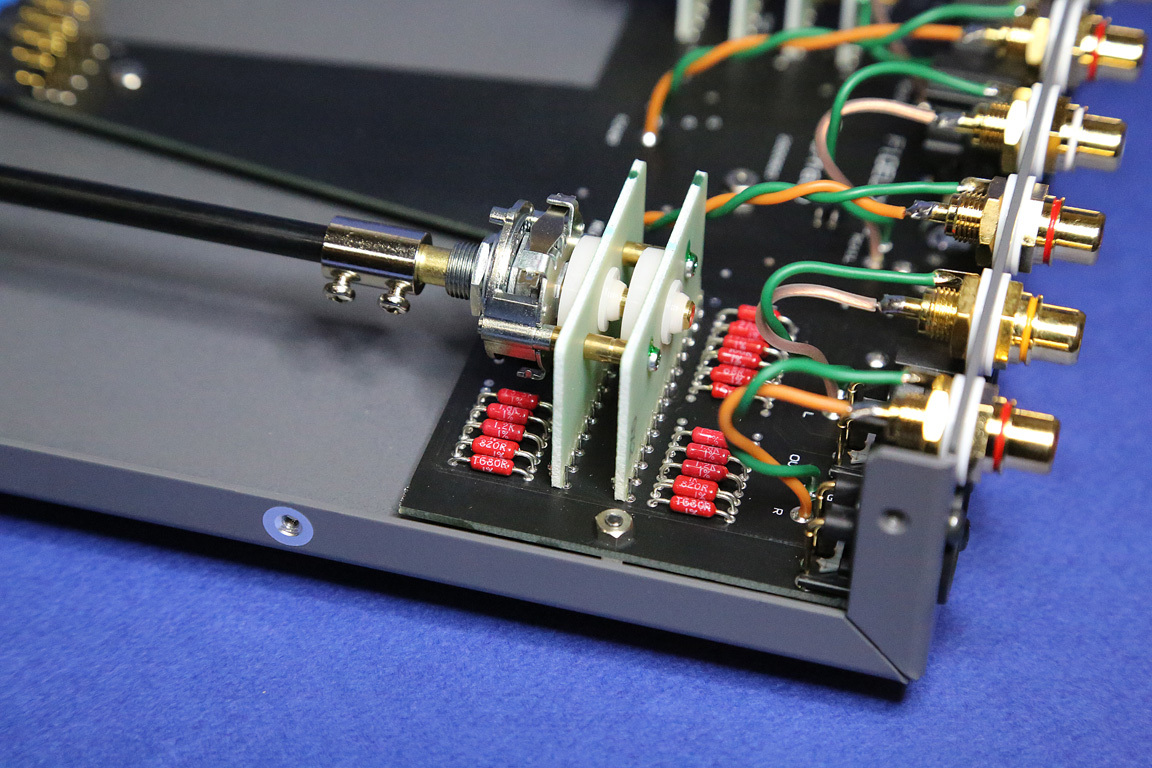

内部はバランス接続対応になっている為にセレクターは四連の物を使用しています。アッテネーターは通常はやはり4連の物を使うのですが、この『TruPhase』は2連となっています。これで何の問題もなくバランス用に使う事が出来ると言うのですから流石に中川さんらしく「発想の仕方が違うなぁ。」と感心します。 入力はRCAが3系統、バランス入力は2系統、出力はRCA、バランスそれぞれに1系統です。

入力はRCAが3系統、バランス入力は2系統、出力はRCA、バランスそれぞれに1系統です。 アッテネーターに使われている抵抗は非磁性のPRP社の物を使用しています。

アッテネーターに使われている抵抗は非磁性のPRP社の物を使用しています。