このところ少し時間的に余裕ができたので、先延ばしになっていたカートリッジの修理などに手を付け始めています。

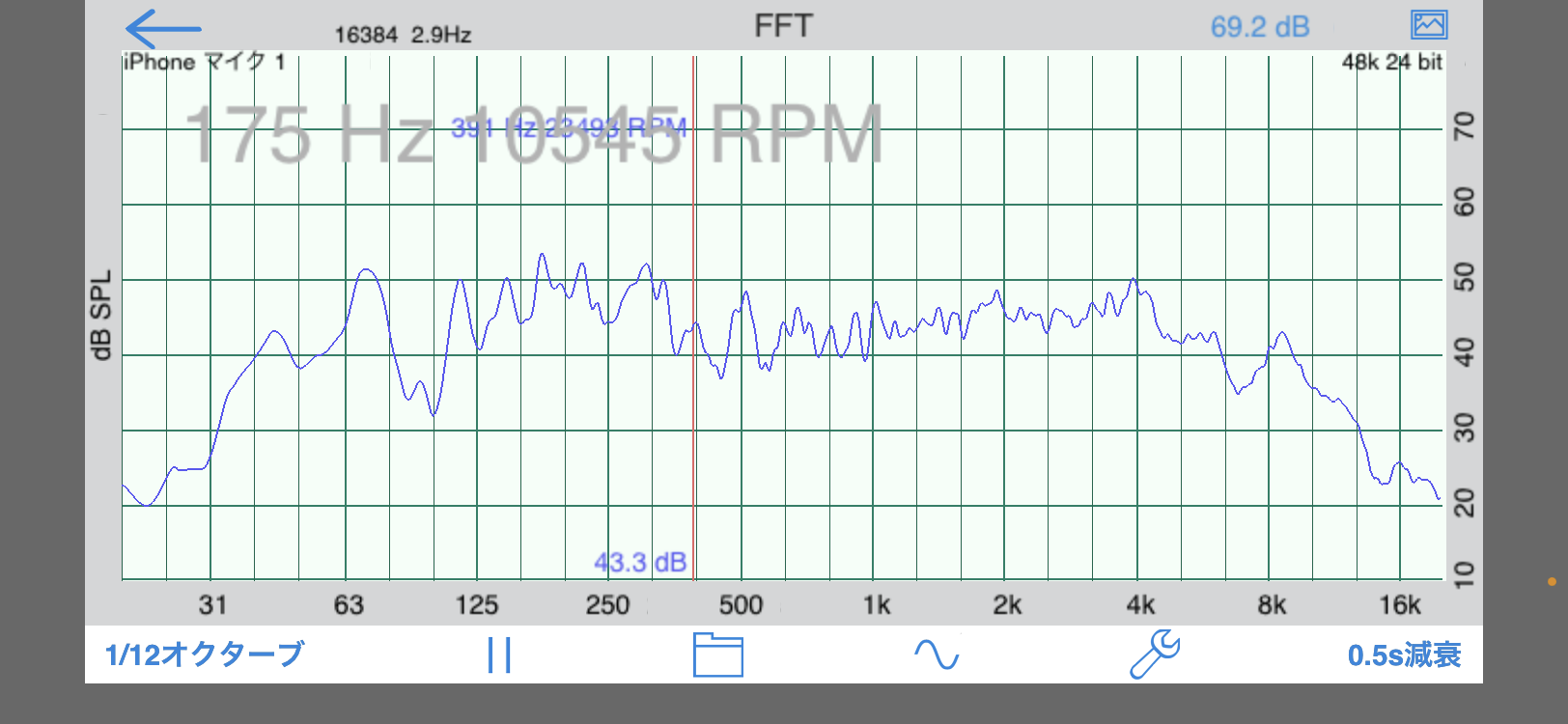

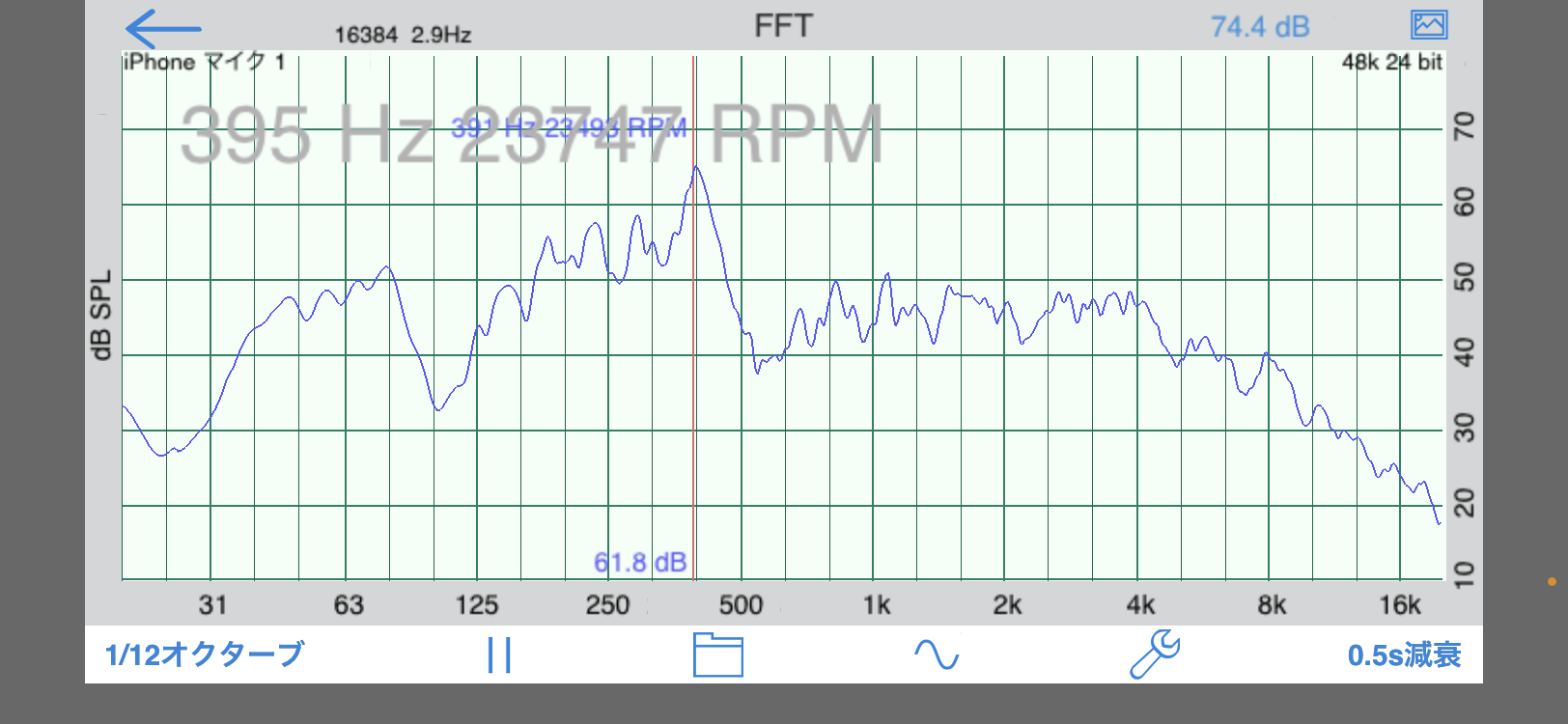

今回はVictor社のMC-L1000のダンパー修理に挑戦してみました。

ダンパーはゴム系とウレタン系が使われているのですが、

ウレタン系ダンパーは時間経過とともに加水分解して最悪ドロドロに溶けてしまう事があり

この様な状態になってしまうと針先が沈んでカートリッジのボディの底着きが起き使用する事ができなくなります。

私は今までにMC-L1000の断線のコイル交換修理はかなりの数を熟していますが、

ダンパーを修理するには振動系ユニットからカンチレバーアッセンブリーを抜き取らなくてはなりません。

通常のカートリッジは極小のネジでカンチレバーアッセンブリーが止まっているだけなので、

この極小ネジを緩めれば外す事ができます。

しかし、MC-L1000カンチレバーアッセンブリーは極小のネジを止めてからアッセンブリーごと接着してあり、簡単には外す事が出来ないのです。

この為にダンパー交換の修理依頼は今まで受けていませんでした。

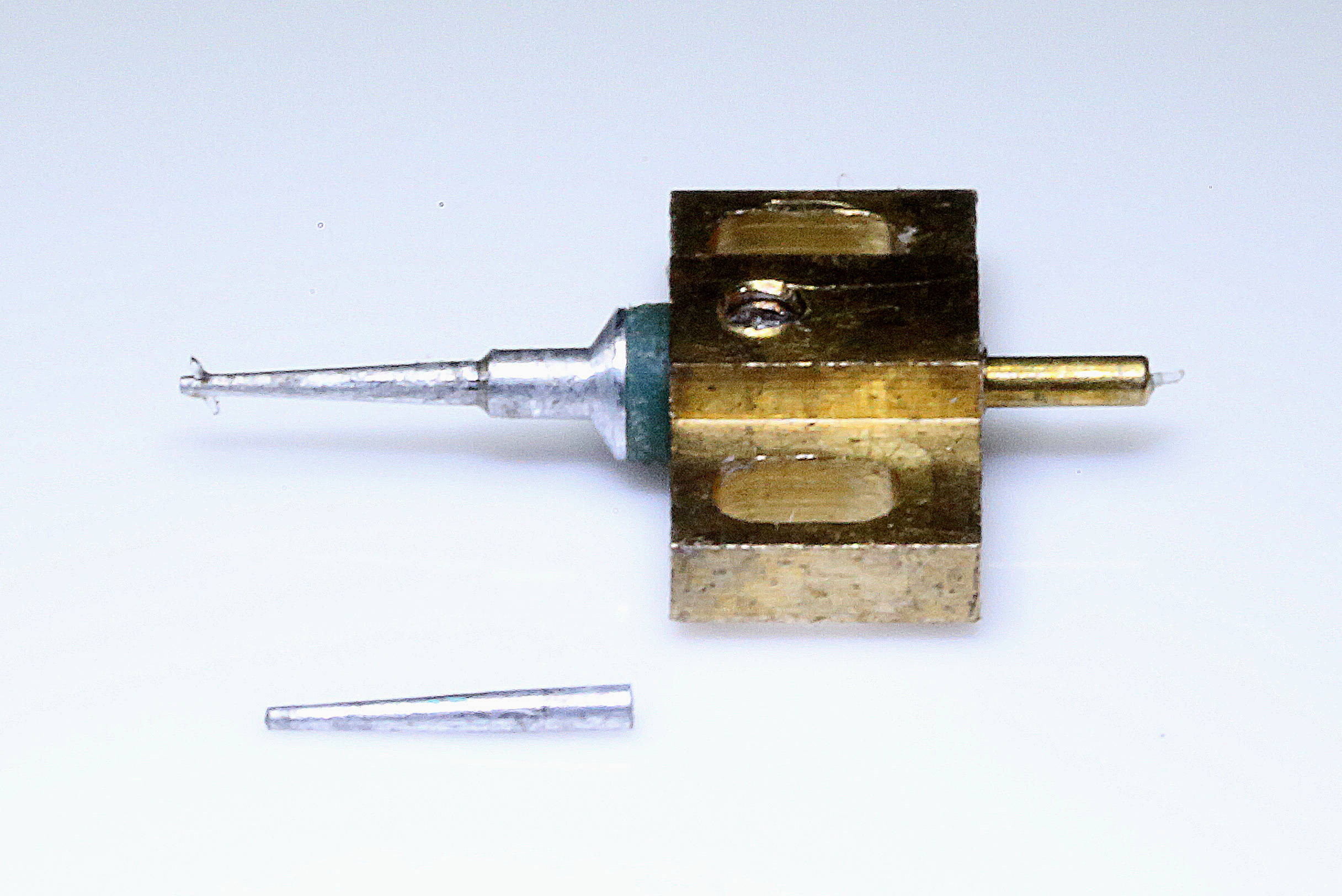

以前のカンチレバー修理時の振動系ユニットの写真ですが、カンチレバー根元の水色の部分がダンパーになります。

以前のカンチレバー修理時の振動系ユニットの写真ですが、カンチレバー根元の水色の部分がダンパーになります。最近この接着剤を溶かす事が可能になり、カンチレバーアッセンブリーを抜き取る方法が見つかったので、にわかにダンパー修理にトライしてみたくなりました。

かなり前に部品取りとして購入したダンパー劣化のジャンク品のMC-L1000を復活させようと思います。

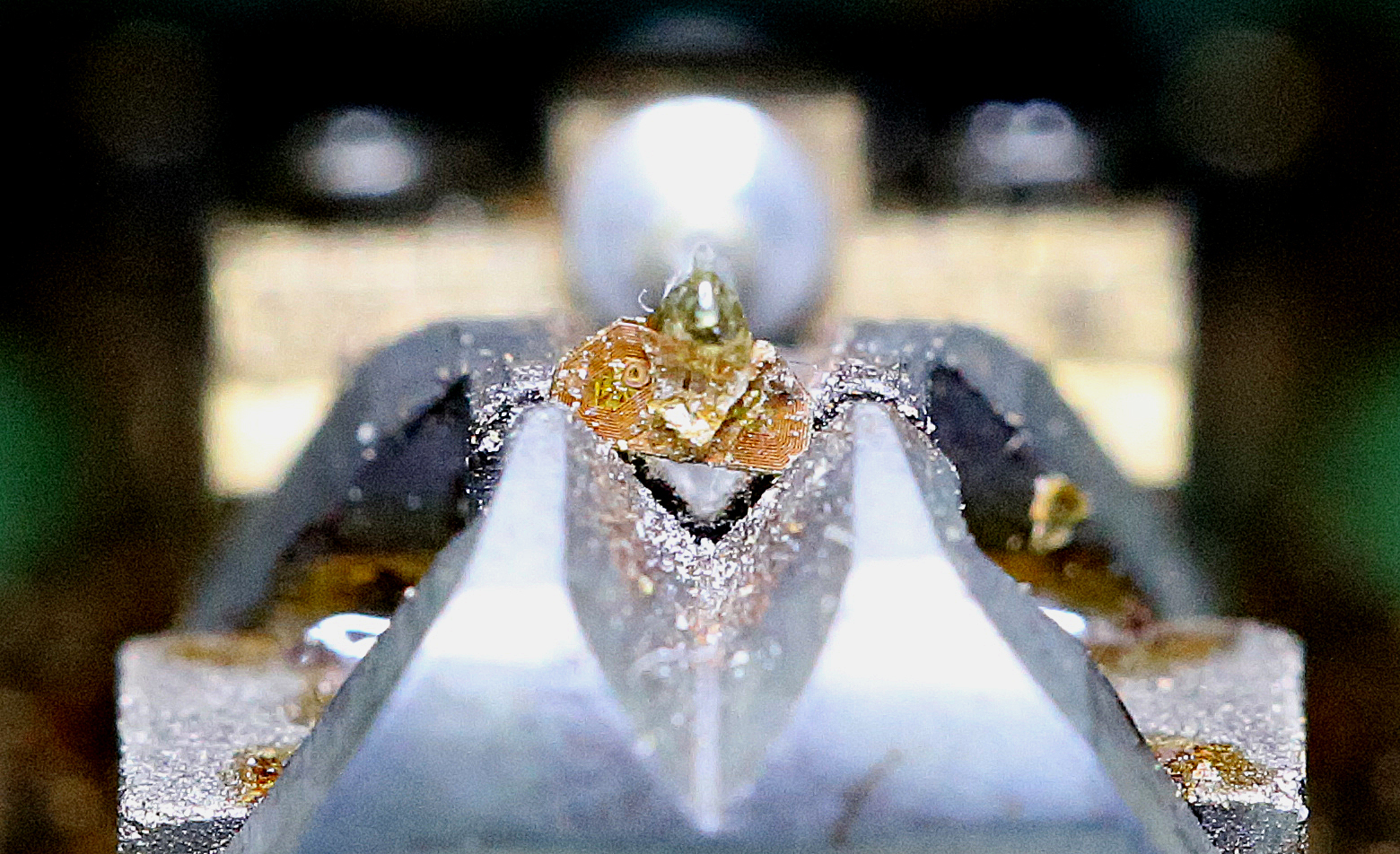

そしての無事に振動系ユニットからカンチレバーアッセンブリーを抜き取る事ができました。

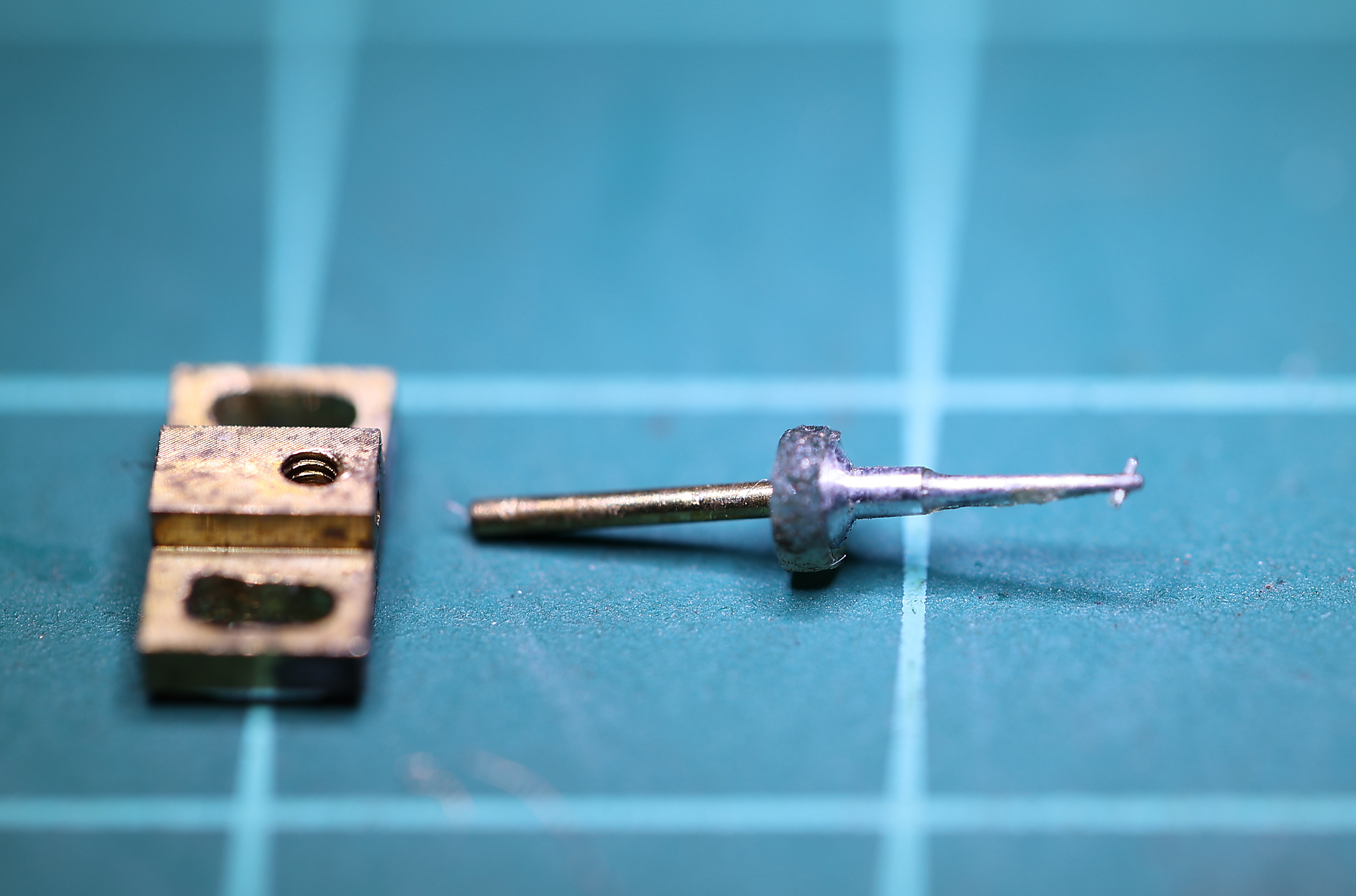

ダンパーが膨らんでブヨブヨしています。ここまでできれば後は簡単です。

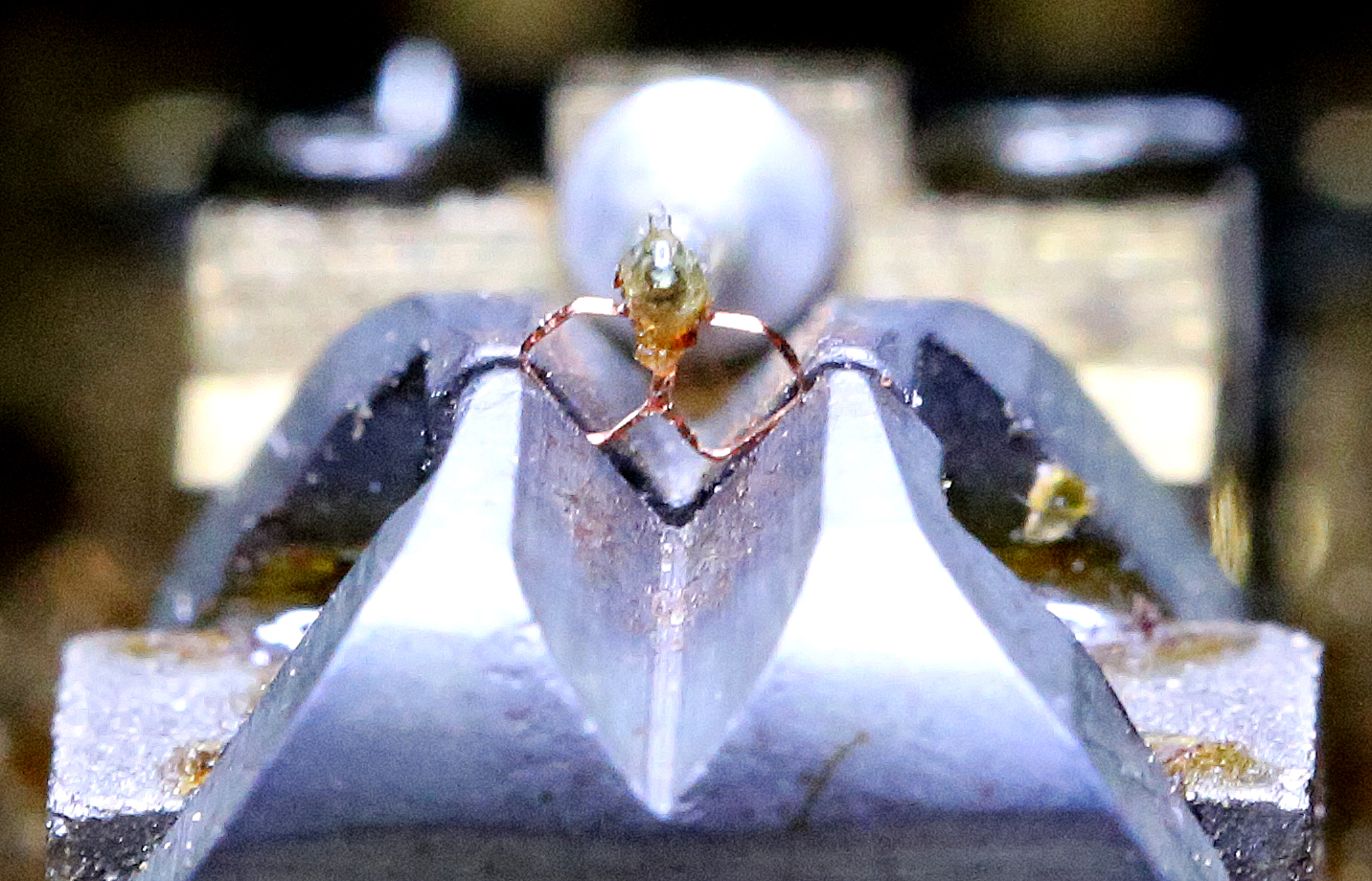

ダンパーが膨らんでブヨブヨしています。ここまでできれば後は簡単です。 左側が今まで使われていたダンパーで、膨らんてしまっています。右が今回新たに使うfidelixのMC-F1000用のダンパーです。

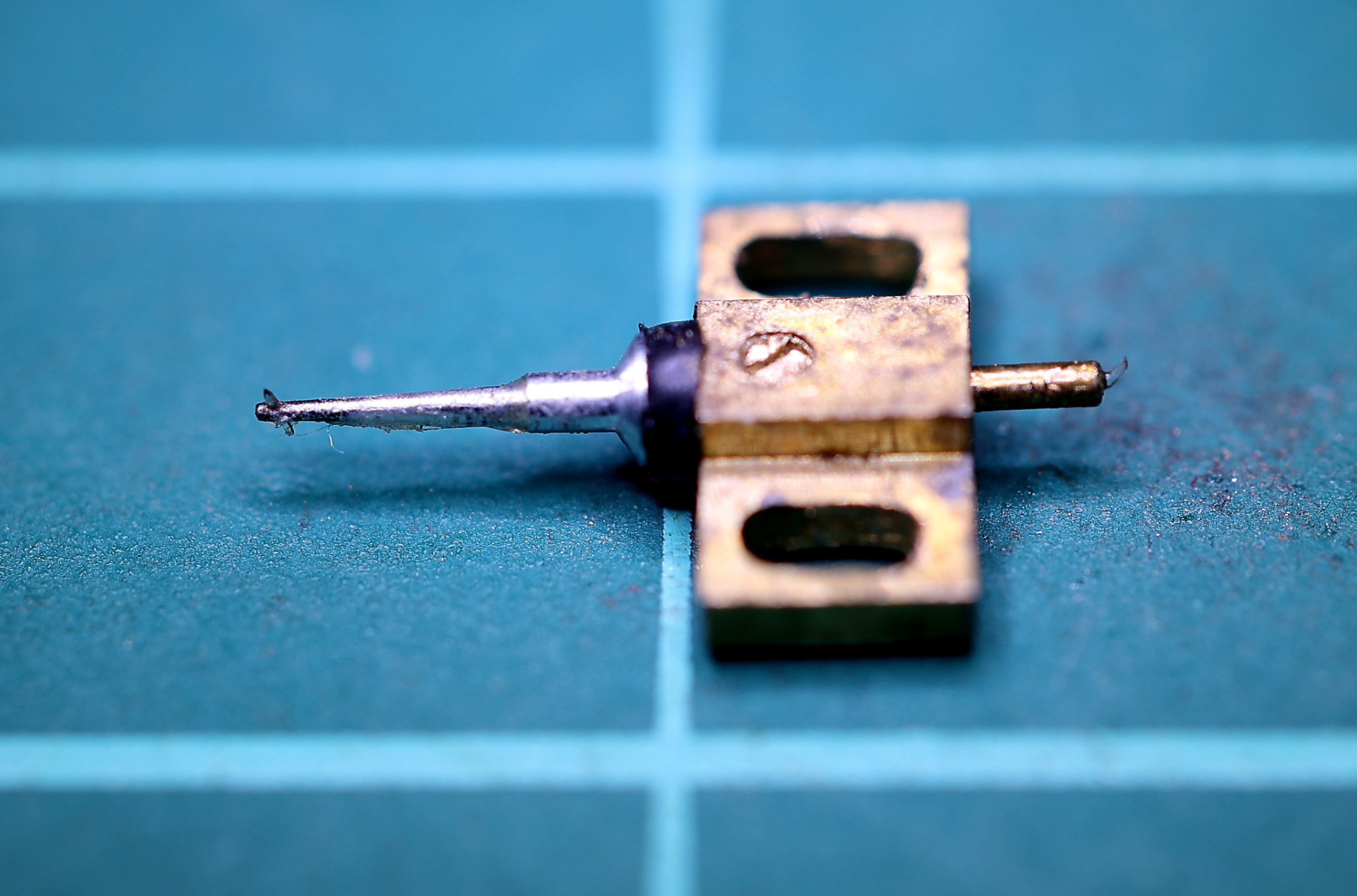

左側が今まで使われていたダンパーで、膨らんてしまっています。右が今回新たに使うfidelixのMC-F1000用のダンパーです。 ハイ、これでダンパーの交換完了です。黒色なのでゴム系の様ですが、加水分解はしないので一度交換してしまえば今後安心して使い続けられると思います。

ハイ、これでダンパーの交換完了です。黒色なのでゴム系の様ですが、加水分解はしないので一度交換してしまえば今後安心して使い続けられると思います。この後の作業は何時もどおりコイルを載せる作業になりますが、

ここの所この作業での失敗はないので無事に復活させる事が出来ると思います。