三度(みたび)の御来場に感謝

相変らずコロナが収束とはいかずに収まったと思うと またもや増加傾向になります。

さすがに我慢の限界で疲れて来たので、コロナを気にしないでオフ会をするようにしています。

そんな中で当オーディオルームに『pippinさん』と『よっしーさん』が三回目の御来訪をしてくれました。

今回は新たに『GTOさん』と『Sさん』を加えて5人でのオフ会となりました。

その時の様子を詳しく『よっしーさん』が御自分のブログに載せてくれていますので

宜しければ見に行ってみてください。

さすがに我慢の限界で疲れて来たので、コロナを気にしないでオフ会をするようにしています。

そんな中で当オーディオルームに『pippinさん』と『よっしーさん』が三回目の御来訪をしてくれました。

今回は新たに『GTOさん』と『Sさん』を加えて5人でのオフ会となりました。

その時の様子を詳しく『よっしーさん』が御自分のブログに載せてくれていますので

宜しければ見に行ってみてください。

プレーヤーをもう一台

かなり前の話になりますが、私の作るプレーヤーはpioneer社のPL-31Eをベースとしていますが、その前モデル「PL-31Dのフォノモーター部を分離した『MU-31Dフォノモーター』をTS化してくれないか?」と偶然にも全く同時期にお二人の方から依頼がありました。一人は御存知『よっしーさん』でもう一方は今回の記事を書かれた『てつさん』でした。金田式信者の『てつさん』は以前から金田式初代SP-10を御自身で作られ愛用してこられた技術力のある方で、今回私が改造した『MU-31D/TS』を使って作ったプレーヤーの記事をUpされましたのでプレーヤーに興味のある方には面白い記事ですので是非見に行ってみてください。

プレーヤーをもう一台

プレーヤーをもう一台

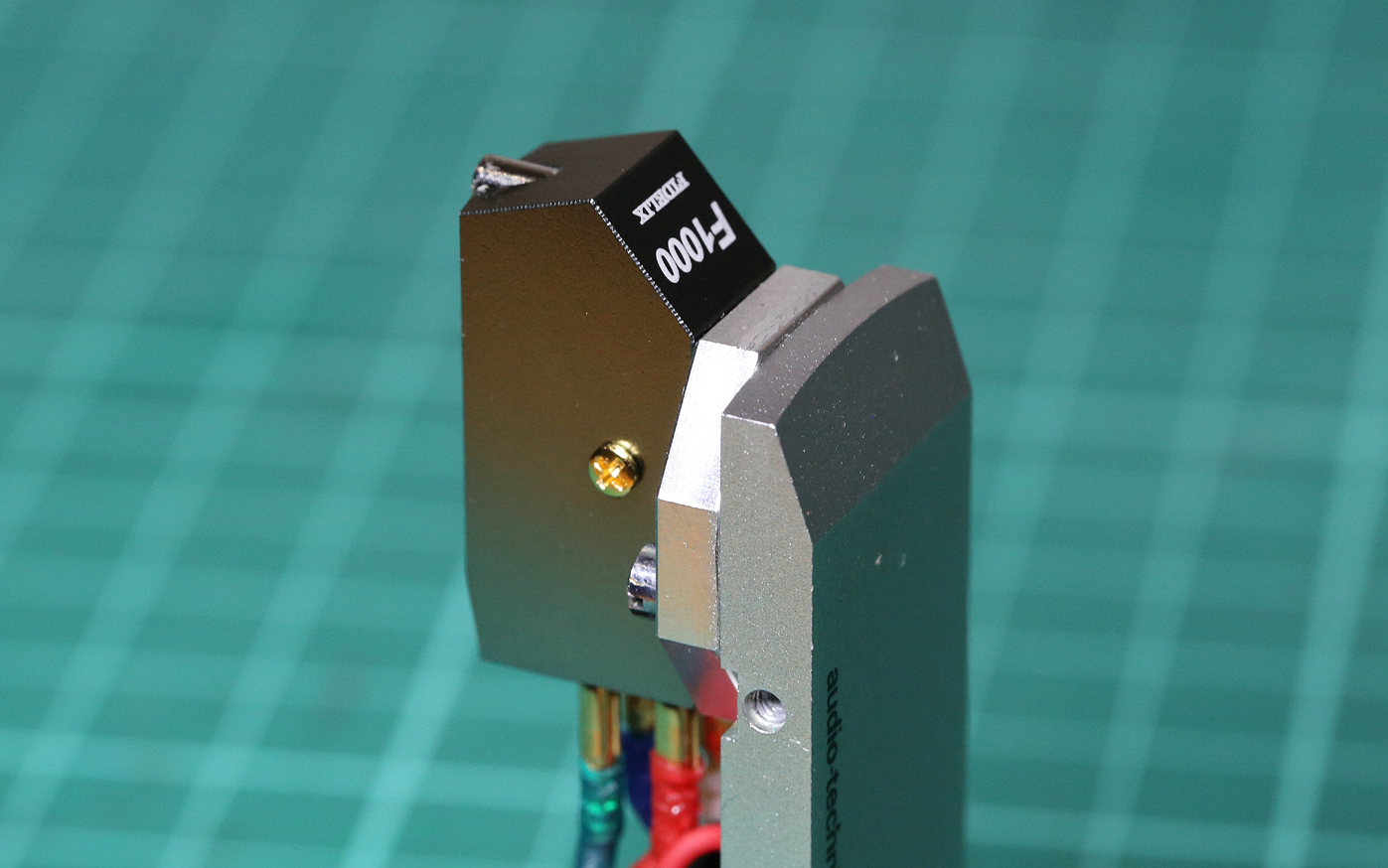

fidelixのサイトにMC-F1000の記事が掲載されました。

fidelix社サイトに新製品のダイレクトカップル型のMCカートリッジ『MC-F1000』の記事が公式に掲載されました。

カートリッジに興味のある方が読んでみてはとても面白い内容になっていますので

是非見に行ってみてください。

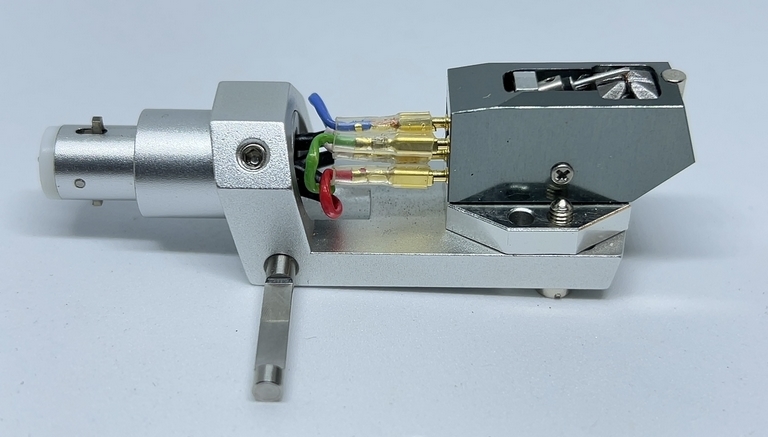

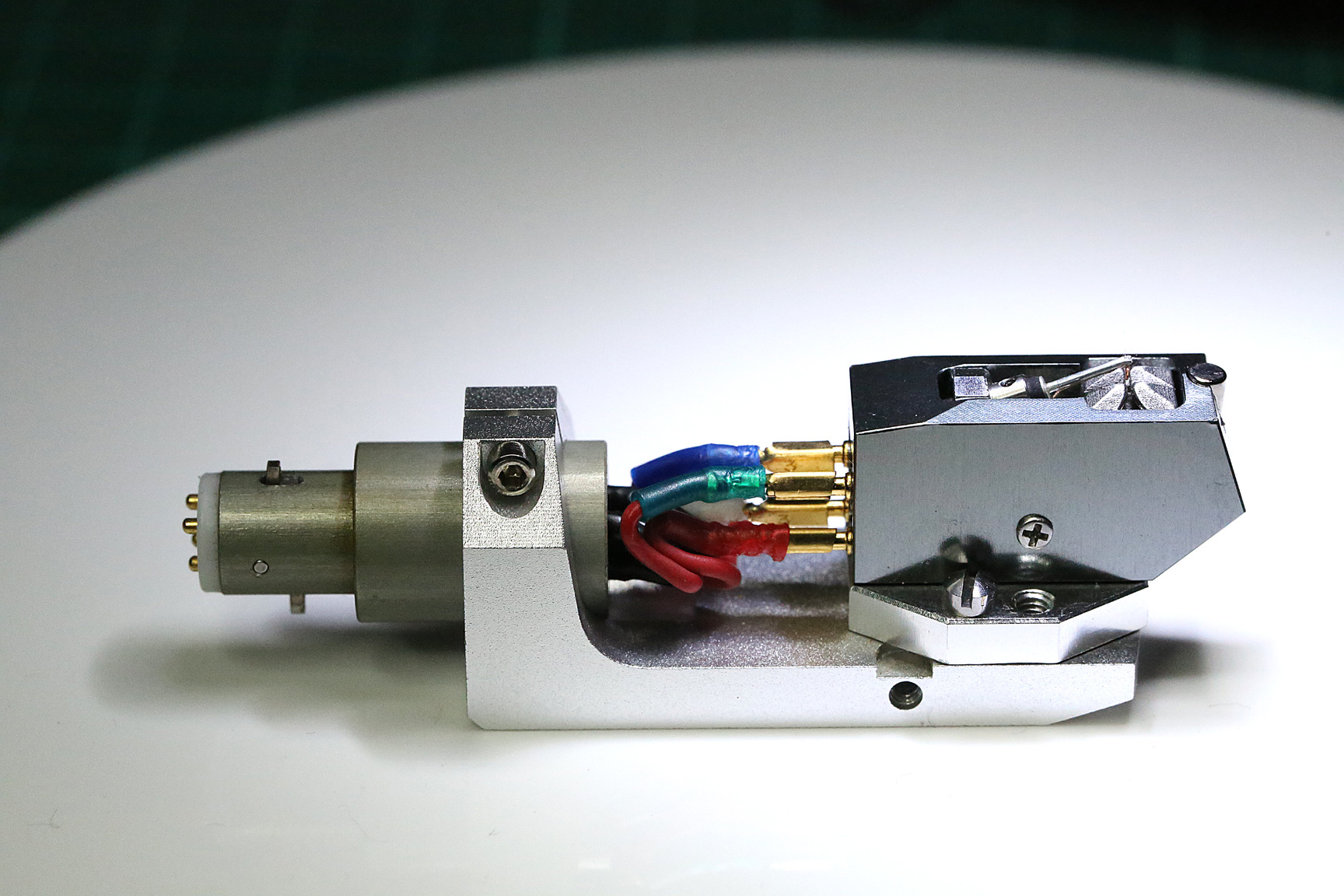

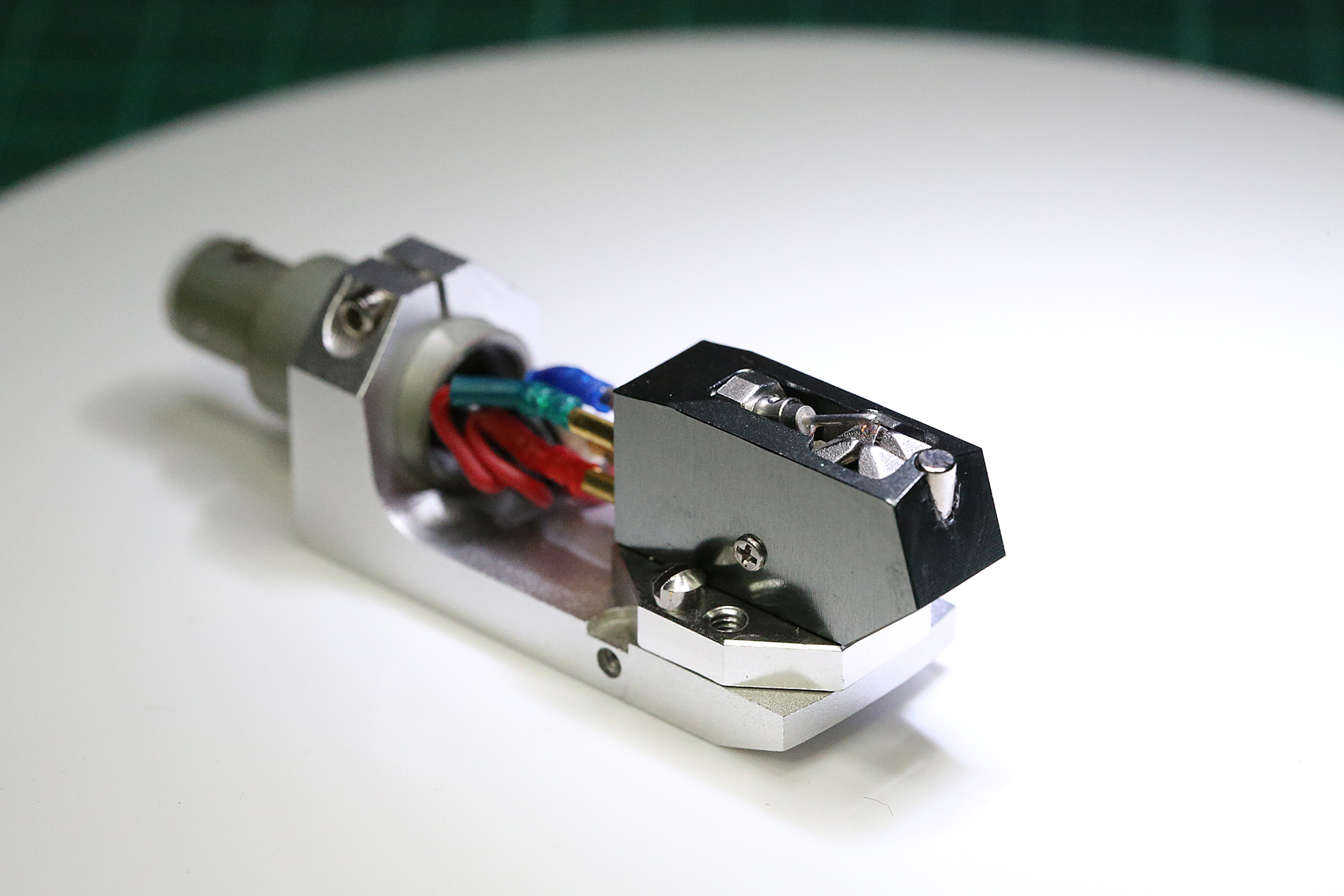

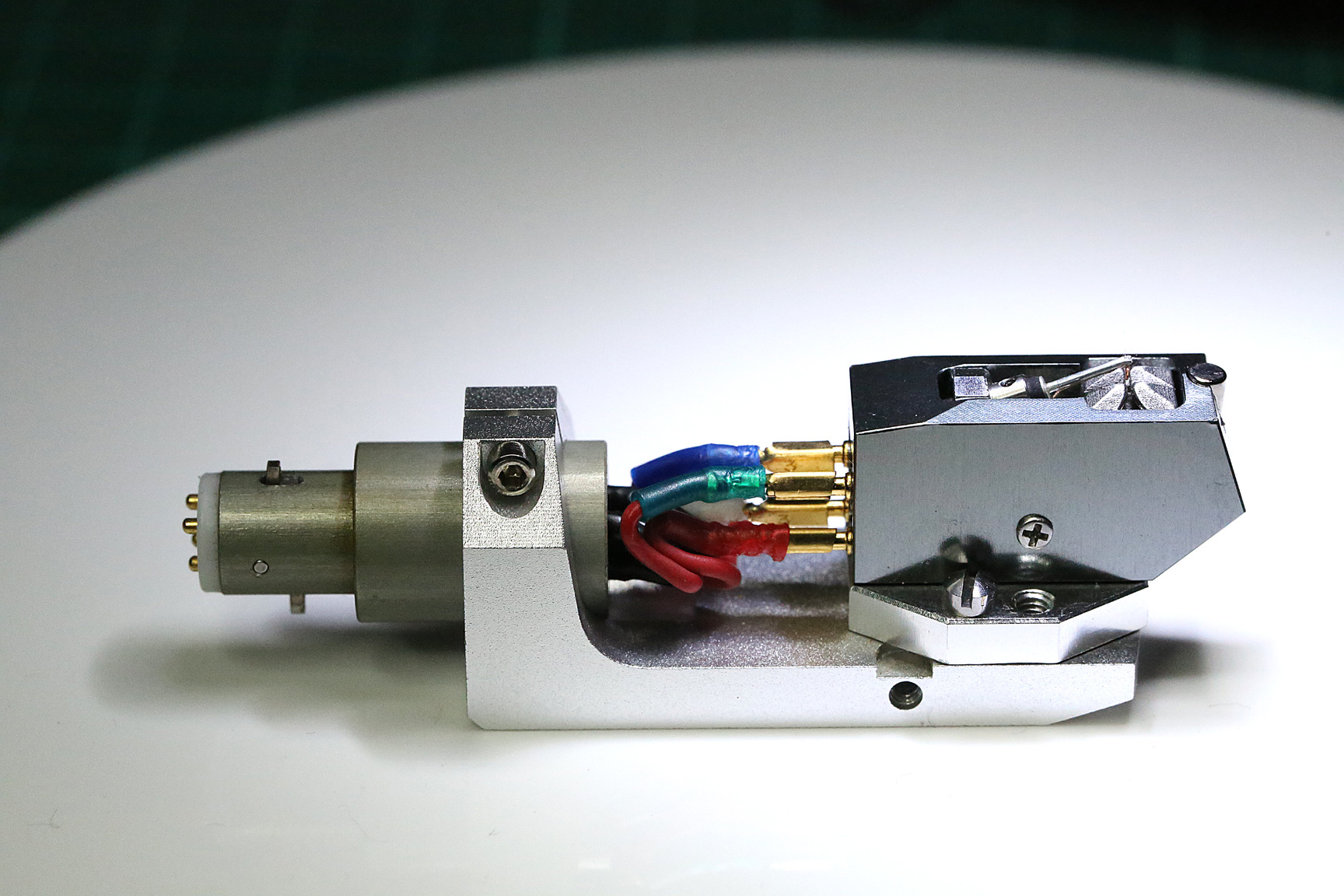

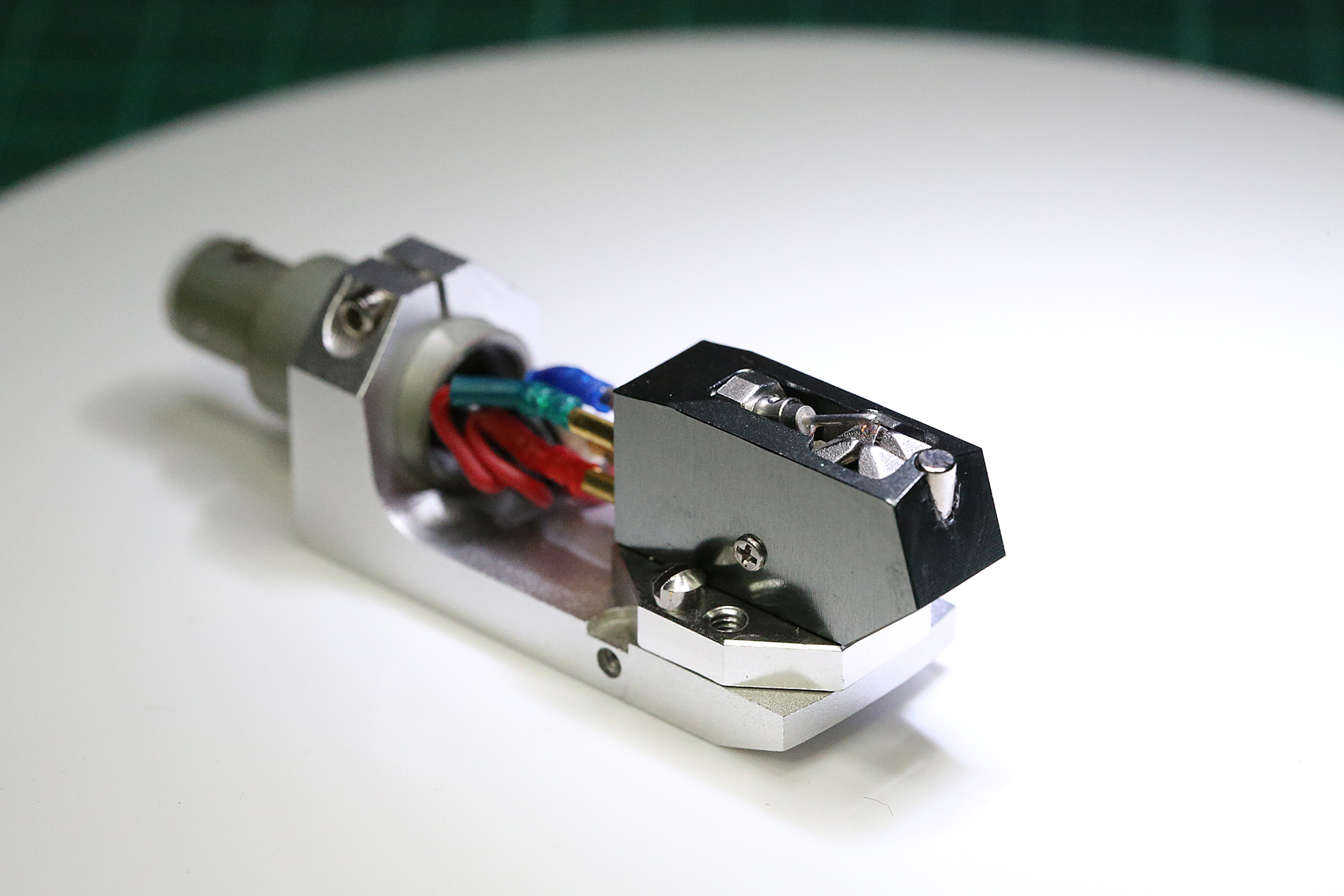

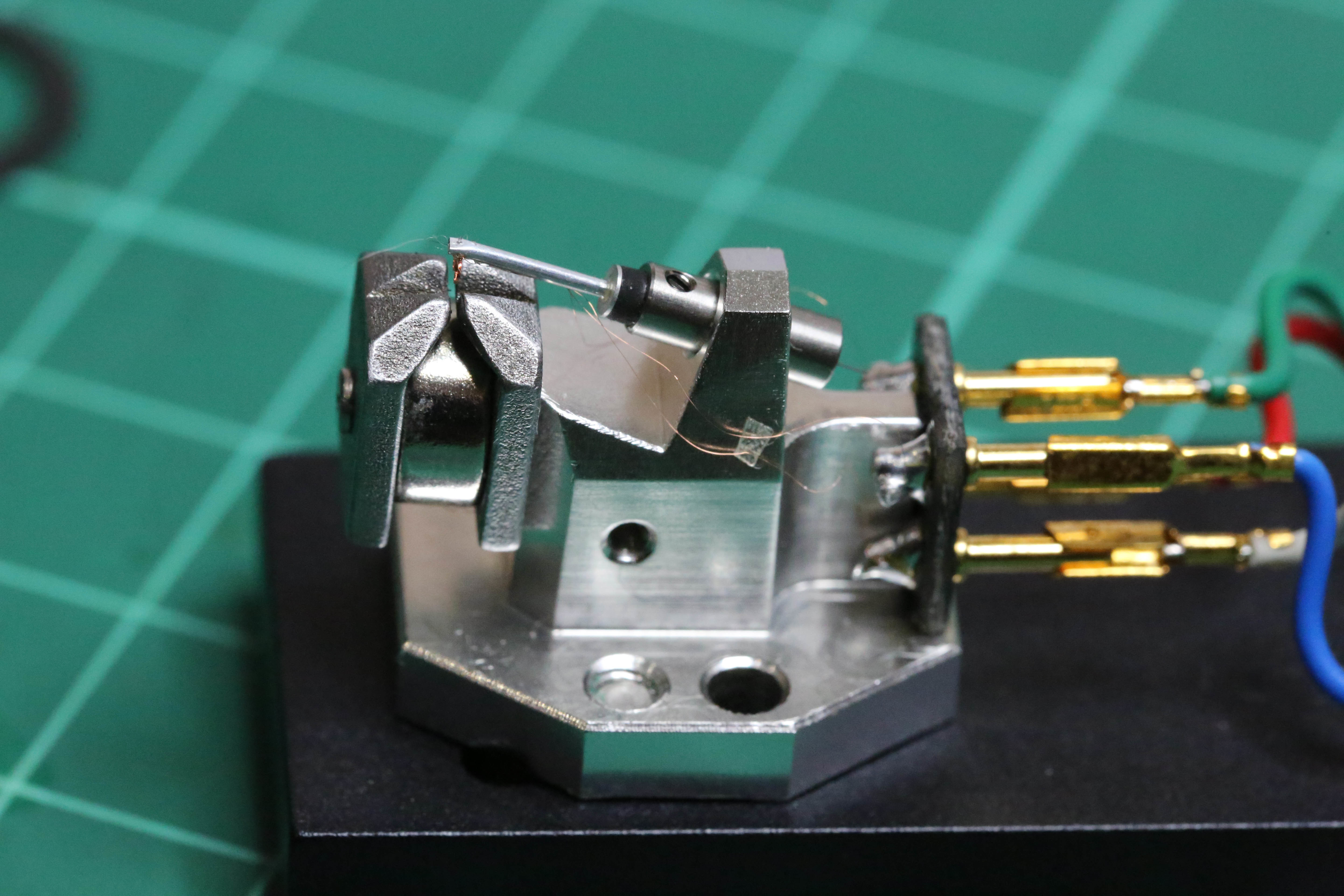

fidelix MC-F1000ダイレクトカップルカートリッジ完成

フィデリックス社のダイレクトカップルMCカートリッジ『MC-F1000』の完成写真です。

青味が買ったグレーのメタリック仕上げが精悍な印象をあたえてくれます。

青味が買ったグレーのメタリック仕上げが精悍な印象をあたえてくれます。 ボディ先端にはレコード盤面の磁性ゴミを吸付けるネオジウムマグネットが付いて、レコード盤にカートリッジを落下させた時の針先とカンチレバーの保護の役目もはたします。このタイプの最大の泣き所はレコード盤面に磁気ギャップが近い為に盤面の磁性ゴミを吸い寄せ、ギャップが埋まってしまい正常な動作が出来なくなり、最終的にはコイルが動かなくなって壊れてしまうトラブルになってしまうのですが、『MC-F1000』では先端に強力なネオジを付ける事によってギャップが拾う前に吸付けてしまおうという『中川 伸』氏お得意のコロンブスの卵的発想です。

ボディ先端にはレコード盤面の磁性ゴミを吸付けるネオジウムマグネットが付いて、レコード盤にカートリッジを落下させた時の針先とカンチレバーの保護の役目もはたします。このタイプの最大の泣き所はレコード盤面に磁気ギャップが近い為に盤面の磁性ゴミを吸い寄せ、ギャップが埋まってしまい正常な動作が出来なくなり、最終的にはコイルが動かなくなって壊れてしまうトラブルになってしまうのですが、『MC-F1000』では先端に強力なネオジを付ける事によってギャップが拾う前に吸付けてしまおうという『中川 伸』氏お得意のコロンブスの卵的発想です。

青味が買ったグレーのメタリック仕上げが精悍な印象をあたえてくれます。

青味が買ったグレーのメタリック仕上げが精悍な印象をあたえてくれます。 ボディ先端にはレコード盤面の磁性ゴミを吸付けるネオジウムマグネットが付いて、レコード盤にカートリッジを落下させた時の針先とカンチレバーの保護の役目もはたします。このタイプの最大の泣き所はレコード盤面に磁気ギャップが近い為に盤面の磁性ゴミを吸い寄せ、ギャップが埋まってしまい正常な動作が出来なくなり、最終的にはコイルが動かなくなって壊れてしまうトラブルになってしまうのですが、『MC-F1000』では先端に強力なネオジを付ける事によってギャップが拾う前に吸付けてしまおうという『中川 伸』氏お得意のコロンブスの卵的発想です。

ボディ先端にはレコード盤面の磁性ゴミを吸付けるネオジウムマグネットが付いて、レコード盤にカートリッジを落下させた時の針先とカンチレバーの保護の役目もはたします。このタイプの最大の泣き所はレコード盤面に磁気ギャップが近い為に盤面の磁性ゴミを吸い寄せ、ギャップが埋まってしまい正常な動作が出来なくなり、最終的にはコイルが動かなくなって壊れてしまうトラブルになってしまうのですが、『MC-F1000』では先端に強力なネオジを付ける事によってギャップが拾う前に吸付けてしまおうという『中川 伸』氏お得意のコロンブスの卵的発想です。fidelix MC-F1000prototypeを聴いてみた

先日の我孫子オーディオファンクラブ主催のfidelix 中川 伸氏の後援会で発表のあった『MC-F1000』のprototypeを聴いてみました。

先日の我孫子オーディオファンクラブ主催のfidelix 中川 伸氏の後援会で発表のあった『MC-F1000』のprototypeを聴いてみました。『MC-F1000』は型番からも分かる通りVictor社の最高傑作MCカートリッジ『MC-L1000』をリスペクトしています。

最も特徴的な事は通常のMCカートリッジがカンチレバーの根元にコイルを配置してカンチレバーを伝わってくるスタイラスチップの振動を拾っているのに対して、カンチレバー先端にコイルを配してチップに直結したダイレクトカップル型を採用している事です。この為に音溝のから拾ったチップの振動がカンチレバーの材質、長さなどに影響を受けにくくなる為にチップの振動を直接コイル伝える事が出来るのです。

比較機種は同じダイレクトカップル型のテクニカの『AT-ART1000』と私が断線品を修理したVictor社の『MC-L1000/TS』を選択してみました。

記事は続きます。

フォノイコ『Leggiero』を左右分けて使ってみた

電源などが共通のステレオ仕様の同じ機器を二台用意してそれぞれを左右channelに分けて使うと音質が大きく向上する事がわかります。

その為、fidelix社の機器は左右分離のモノラル構成で使うのが基本になっています。

また、ステレオ仕様のアンプ筐体の中を左右を電源から完全に分離したデュアルモノ構成とする事で音質の大幅な向上がのぞめますので、

フォノイコライザーの『Leggiero』も電源まで左右完全分離のデュアルモノ構成としていますので通常は1台をステレオで使えばそれで事が足りるのではと思います。

『leggiero』は私が長くReferenceとして使用している同社のプリアンプ『MCR-38』からフォノイコライザーを抜き出した物ですので、初段は高gmFETを使って入力換算雑音は-156㏈Vと最高レベルの静けさです。私のPL-31E/TSプレーヤーを御使用で空芯カートリッジと組合わせて使う方には まず最初に使って頂きたいフォノイコライザーです。

『Leggiero』にはMC入力とMM入力の二系統が付いていますが、実質はMC専用かMM専用のフォノイコライザーを選択して使う事になり、入力を切換えて二台のプレーヤーに使えるわけではありません。

その為、プレーヤーの音質比較時にはRCAケーブルを繋ぎ変えて使う様になりますので、面倒なのでもう一台は欲しいと思っていたのですが、先日もう一台の『Leggiero』がたまたま手に入ったので入手時の目的とは違ってしまいますが、試しに2台を使い左右をmonoで聴いてみたらどうか?と興味が沸き音質比較をしてみる事にしました。

1台で聴いていても鮮明で響きの空間への広がり方や低域の力強さなど、全く不満なく聴けるほど素晴らしいと何時も思って聴いてきましたので「左右完全分離のデュアルモノ構成の『Leggiero』なので筐体まで分離しても殆ど音質向上は望めないのでは?」と私は予想しました。

1台で聴いていても鮮明で響きの空間への広がり方や低域の力強さなど、全く不満なく聴けるほど素晴らしいと何時も思って聴いてきましたので「左右完全分離のデュアルモノ構成の『Leggiero』なので筐体まで分離しても殆ど音質向上は望めないのでは?」と私は予想しました。

さて、写真の様に二段重ねて下側は右ch、上側は左chで使いアースは上の左ch側に落として使いはじめました。

音はあまり変わらないと思っていたのですが、一聴でわかるほど音質が向上します。

変わらないと思って聴いたのでプラセボではありませんよ(笑)

まず、通常のステレオ仕様のアンプを二台使って左右を分けて使うと空間に枠を感じていたのが、取り払われた様に聴こえます。解像度は上がり細かい音が良く分離して、低域は力強くシッカリとしますが、今回の変化はその様な変化ではありません。

上記の様な変化はすでにデュアルモノ構成で改善されていますのであまり変化はありませんでしたが、

しかし、『Leggiero』をmonoで使った効果は、空間が漆黒に感じられる事です。ステレオで使った時には全く分からなかったのですが、今までは空間が灰色だったと分かった事です。またバイオリンや女性歌手がステレオ使用では叫んで歌っている事も分かり、とても音楽を聴く為には重要な部分が改善される事が分かったのです。全体の変化の方向としてはリアルで生々しくなったと思いました。

普段音楽を楽しむには一度聴いてしまったら、もうこの2台mono使いで聴かなければ納得できないレベルの変化です。

ですので、当初はプレーヤーの比較用に2台の『Leggiero』を使う目的でしたが、全く違う使い方をする事になってしまいました。

その為、fidelix社の機器は左右分離のモノラル構成で使うのが基本になっています。

また、ステレオ仕様のアンプ筐体の中を左右を電源から完全に分離したデュアルモノ構成とする事で音質の大幅な向上がのぞめますので、

フォノイコライザーの『Leggiero』も電源まで左右完全分離のデュアルモノ構成としていますので通常は1台をステレオで使えばそれで事が足りるのではと思います。

『leggiero』は私が長くReferenceとして使用している同社のプリアンプ『MCR-38』からフォノイコライザーを抜き出した物ですので、初段は高gmFETを使って入力換算雑音は-156㏈Vと最高レベルの静けさです。私のPL-31E/TSプレーヤーを御使用で空芯カートリッジと組合わせて使う方には まず最初に使って頂きたいフォノイコライザーです。

『Leggiero』にはMC入力とMM入力の二系統が付いていますが、実質はMC専用かMM専用のフォノイコライザーを選択して使う事になり、入力を切換えて二台のプレーヤーに使えるわけではありません。

その為、プレーヤーの音質比較時にはRCAケーブルを繋ぎ変えて使う様になりますので、面倒なのでもう一台は欲しいと思っていたのですが、先日もう一台の『Leggiero』がたまたま手に入ったので入手時の目的とは違ってしまいますが、試しに2台を使い左右をmonoで聴いてみたらどうか?と興味が沸き音質比較をしてみる事にしました。

1台で聴いていても鮮明で響きの空間への広がり方や低域の力強さなど、全く不満なく聴けるほど素晴らしいと何時も思って聴いてきましたので「左右完全分離のデュアルモノ構成の『Leggiero』なので筐体まで分離しても殆ど音質向上は望めないのでは?」と私は予想しました。

1台で聴いていても鮮明で響きの空間への広がり方や低域の力強さなど、全く不満なく聴けるほど素晴らしいと何時も思って聴いてきましたので「左右完全分離のデュアルモノ構成の『Leggiero』なので筐体まで分離しても殆ど音質向上は望めないのでは?」と私は予想しました。さて、写真の様に二段重ねて下側は右ch、上側は左chで使いアースは上の左ch側に落として使いはじめました。

音はあまり変わらないと思っていたのですが、一聴でわかるほど音質が向上します。

変わらないと思って聴いたのでプラセボではありませんよ(笑)

まず、通常のステレオ仕様のアンプを二台使って左右を分けて使うと空間に枠を感じていたのが、取り払われた様に聴こえます。解像度は上がり細かい音が良く分離して、低域は力強くシッカリとしますが、今回の変化はその様な変化ではありません。

上記の様な変化はすでにデュアルモノ構成で改善されていますのであまり変化はありませんでしたが、

しかし、『Leggiero』をmonoで使った効果は、空間が漆黒に感じられる事です。ステレオで使った時には全く分からなかったのですが、今までは空間が灰色だったと分かった事です。またバイオリンや女性歌手がステレオ使用では叫んで歌っている事も分かり、とても音楽を聴く為には重要な部分が改善される事が分かったのです。全体の変化の方向としてはリアルで生々しくなったと思いました。

普段音楽を楽しむには一度聴いてしまったら、もうこの2台mono使いで聴かなければ納得できないレベルの変化です。

ですので、当初はプレーヤーの比較用に2台の『Leggiero』を使う目的でしたが、全く違う使い方をする事になってしまいました。

フォノイコライザー『Leggiero』を左右分けて使ってみた

電源などが共通のステレオ仕様の同じ機器を二台用意してそれぞれを左右channelに分けて使うと音質が大きく向上する事がわかります。

その為、ステレオ仕様のアンプ筐体の中を左右を電源から完全に分離したデュアルモノ構成とする事で音質の大幅な向上がのぞめます。

フィデリックス社の機器は左右分離のモノラル構成で使うのが基本になっていますが

フォノイコライザーの『Leggiero』も電源まで左右完全分離のデュアルモノ構成となっていますので通常は1台をステレオで使えばそれで事が足りるのではと思います。

先日もう一台の『Leggiero』がたまたま手に入ったので試しに2台を使い左右をmonoで音質比較をしてみる事にしました。

その為、ステレオ仕様のアンプ筐体の中を左右を電源から完全に分離したデュアルモノ構成とする事で音質の大幅な向上がのぞめます。

フィデリックス社の機器は左右分離のモノラル構成で使うのが基本になっていますが

フォノイコライザーの『Leggiero』も電源まで左右完全分離のデュアルモノ構成となっていますので通常は1台をステレオで使えばそれで事が足りるのではと思います。

先日もう一台の『Leggiero』がたまたま手に入ったので試しに2台を使い左右をmonoで音質比較をしてみる事にしました。

fidelix in 我孫子

ここ数日灼熱の猛暑か続いていますが皆さん変わりなくお元気でやってますか?

やっとコロナ禍も落着いてきて各所でイベントも開催される様になってきました。

その様な中で昨日は我孫子オーディオファンクラブ主催でfidelixの中川さんの講演が開催されると言う事で、

車では1時間の近さなので信者としては「参加しない訳に行かない!」とこの暑さの中を

友人の『雪まるださん』と一緒に車を走らせてきました。

演目は主にfidelixの新製品のスピーカーの試聴で、当初はCDをソースにデモをする予定となっていましたが、

「フィデリックスと言えばアナログなので、是非レコードでも聴きたい」との主催者側からのご要望があり、急遽の変更で私のPL-31E/TSプレーヤーを使ってのデモもする事になりました。

ですので気軽に行くつもりでいたのですが、フォノイコ『LEGGIERO』を含むアナログ一式を私が車に積んで出発する事になりました。

会場に着くとまだ中川さんは到着していませんでしたので、半スタッフ状態で機器のセッティングを済ませて中川さんを待つ事になりました。その待つ間にぞくぞくと我孫子オーディオファンクラブの会員の方々が集まって来て、他に私のお世話になっているFacebookのお仲間の『よっしーさん』や『pippinさん』また、前記事に載せた『気まぐれじじいさん』他も駆けつけてくださり写真の様に盛況な講演会となりました。

新製品の2ウェイバスレフ型スピーカーでキャビネットの仕上げは聴感上も好い結果のピアノ鏡面仕上、マイラーのツィーターとポリプロピレンのウーハーです。ツィーターは昔のナショナルの5HH17を思わせます。

まず前半はCDによるデモで、CDプレーヤーは電池式のポータブルタイプをDAC『カプリース』に入れ、その後パッシブプリの『トゥルーフェイズ』で音量調整してから『LB-4a』パワーアンプでのドライブとなります。fidelixらしい優しい自然な音だと思いました。

数曲聴いて構造の説明と質疑の後に休憩を10分ほど入れてからアナログでのデモになりました。

やっとコロナ禍も落着いてきて各所でイベントも開催される様になってきました。

その様な中で昨日は我孫子オーディオファンクラブ主催でfidelixの中川さんの講演が開催されると言う事で、

車では1時間の近さなので信者としては「参加しない訳に行かない!」とこの暑さの中を

友人の『雪まるださん』と一緒に車を走らせてきました。

演目は主にfidelixの新製品のスピーカーの試聴で、当初はCDをソースにデモをする予定となっていましたが、

「フィデリックスと言えばアナログなので、是非レコードでも聴きたい」との主催者側からのご要望があり、急遽の変更で私のPL-31E/TSプレーヤーを使ってのデモもする事になりました。

ですので気軽に行くつもりでいたのですが、フォノイコ『LEGGIERO』を含むアナログ一式を私が車に積んで出発する事になりました。

会場に着くとまだ中川さんは到着していませんでしたので、半スタッフ状態で機器のセッティングを済ませて中川さんを待つ事になりました。その待つ間にぞくぞくと我孫子オーディオファンクラブの会員の方々が集まって来て、他に私のお世話になっているFacebookのお仲間の『よっしーさん』や『pippinさん』また、前記事に載せた『気まぐれじじいさん』他も駆けつけてくださり写真の様に盛況な講演会となりました。

新製品の2ウェイバスレフ型スピーカーでキャビネットの仕上げは聴感上も好い結果のピアノ鏡面仕上、マイラーのツィーターとポリプロピレンのウーハーです。ツィーターは昔のナショナルの5HH17を思わせます。

まず前半はCDによるデモで、CDプレーヤーは電池式のポータブルタイプをDAC『カプリース』に入れ、その後パッシブプリの『トゥルーフェイズ』で音量調整してから『LB-4a』パワーアンプでのドライブとなります。fidelixらしい優しい自然な音だと思いました。

数曲聴いて構造の説明と質疑の後に休憩を10分ほど入れてからアナログでのデモになりました。

竹本式プレーヤーをYouTubuにUpして頂きました。

暫く更新を怠っていましたので、私が「体調を壊したのでは?」と心配して連絡くれる方がいました。

実は『PL-31E/TSプレーヤー』が好評で制作依頼が殺到してブログを書いている時間がとれなくなってしまい、今ようやく注残もなくなって少し余裕が出来た というのが理由です。

たいへん御心配をおかけして申し訳ありませんでした。

さて、今回YouTubeに私の制作したプレーヤーの動画を載せて頂きましたので

ご紹介したいと思います。

実は『PL-31E/TSプレーヤー』が好評で制作依頼が殺到してブログを書いている時間がとれなくなってしまい、今ようやく注残もなくなって少し余裕が出来た というのが理由です。

たいへん御心配をおかけして申し訳ありませんでした。

さて、今回YouTubeに私の制作したプレーヤーの動画を載せて頂きましたので

ご紹介したいと思います。