レゲエの伝道師、そして広々とした海のような

“祈りの声” が胸にせまってきた。

Jimmy Cliff – “Many Rivers to Cross”

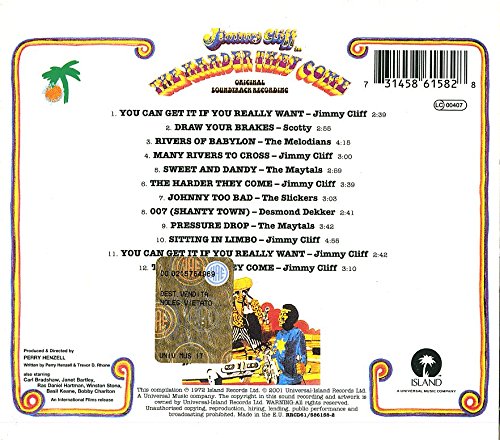

ジミー・クリフを偲び、映画

『ハーダー・ゼイ・カム』(1972/日本公開78年)

を思い返す。

そしてサントラの名曲

“Many Rivers to Cross(遥かなる河)” を上げたい。

70年代、レゲエという音楽に初めて触れたあのころ。

ロックより衝撃だった。ぶんじゃかと独特に揺れるリズム。

ソフトで優しい音なのに、権力や搾取と向き合う鋭さもある。

10代の自分に芽生えた“社会への疑問”を、

そっとなぞってくれるような歌。

ソフトなバラードのはずなのに、ただの異国の歌ではなく、

むしろ 心を照らすように思えた。

Many Rivers to Cross(遥かなる河)

Many Rivers to Cross — 渡らなければならない川がまだいくつもある

But I can’t seem to find my way over — でも渡る道が見つからない

Wandering, I am lost — さまよい、道を失う

10代のときに聴いた歌が、60代になった今も変わらない。

やっぱりこれは、“本当のこと”を歌う歌 だからだと思う。

“Many Rivers to Cross” は、人の普遍性を教えてくれる歌だ。

■ 皆さんはレゲエを、どんな時期に知りましたか?

私のレゲエとの最初の接点は、

クラプトンの「アイ・ショット・ザ・シェリフ」。

そして NHK『ヤング・ミュージック・ショー』で放送された

ボブ・マーリー&ウェイラーズ(1978)の衝撃。

世界にこんな“本物の歌”があるのか、と驚いた。

大学受験勉強より洋楽とレゲエのほうに頭が向いてしまい、

そこから本格的にレゲエを聴き始めた。

そして、ボブ・マーリーより先に世界へ出ていた

ジミー・クリフの存在 を知る。

日本公演はクリフが78年、マーリーが79年。

どちらも行っていない。

今でも悔やんでいる。観たかった、本当に。

この動画クリフがアコギ一本で歌う、素晴らしい!

音楽の才、声の震え、そのすべてが“祈り”に近い。

ただただ “みんなのために” 歌っている感じがする。

■ 歳を重ねて分かる “渡らなければならない川”

「渡らなければならない川がまだいくつもある」

この1行に、人生の重さと希望がすべて入っている。

若いころは“越えられない壁の歌”だと思っていた。

でも今聴くと、

「それでも歩き続ける人間の意志」 の歌に聴こえる。

人には突然“川”が現れる。

仕事、人間関係、家族、自分自身——。

その川の前で立ちすくむ前にこそ、

ジミー・クリフの歌声は、ひときわ温かい。

■ 映画『ハーダー・ゼイ・カム』について

この映画は、レゲエとジャマイカを世界に知らしめた

記念碑的作品。

サントラの曲はどれも存在感がある。

反骨、貧困、ジャマイカの日常のリアリティ。

そんなテーマを背負いながら、

どこか可笑しく、さびしく、

どこまでも 人そのもの を描いていた。

と云うことでおまけも同サントラのから主題で

落ち込んだ時によく聴いた歌で、

「危機や困難は迫ってくるけれど、

いつも困難なら平常だよ」と

言われているようで、いつも元気をもらった

Jimmy Cliff – The Harder They Come

ジミー・クリフに感謝!!!

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m