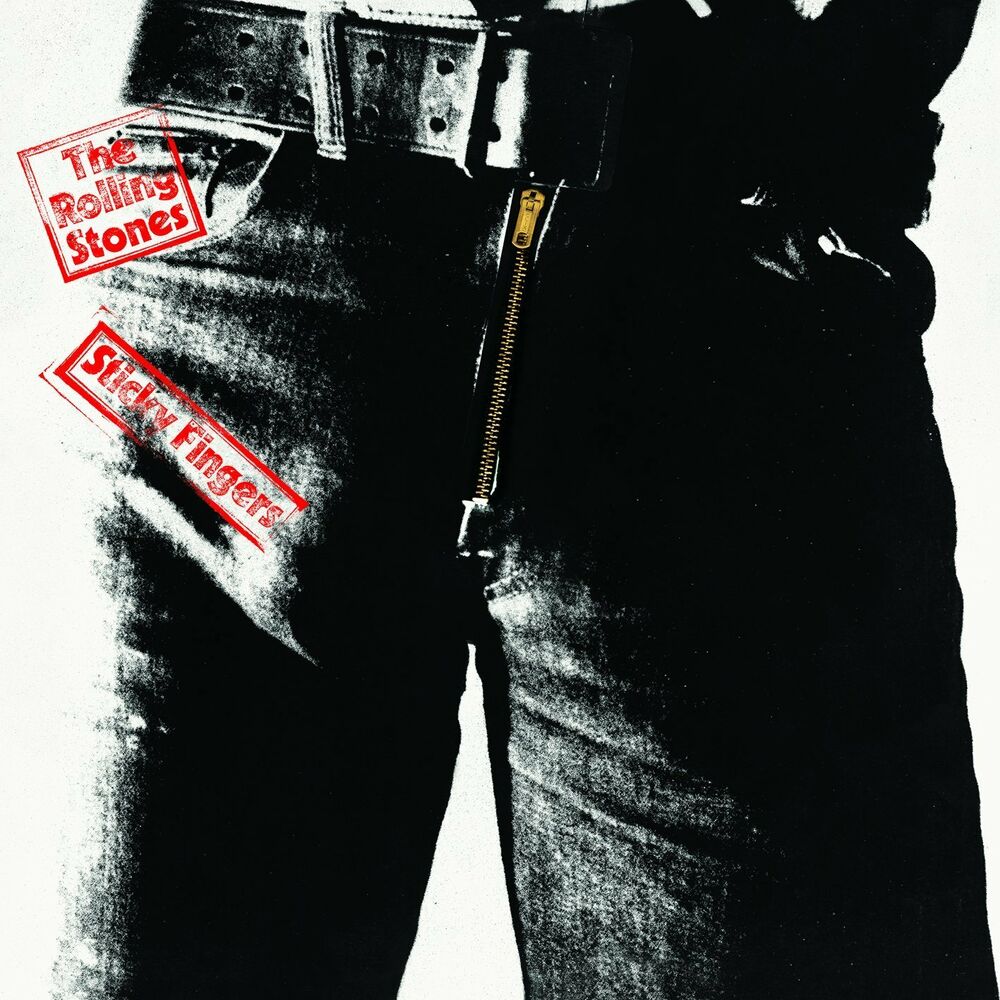

ストーンズは、68年『ベガーズ・バンケット』、69年『レット・イット・ブリード』、そして『Sticky Fingers:スティッキー・フィンガーズ』72年『メイン・ストリートのならず者』あたりが一番好きですが。

曲的には73年『山羊の頭のスープ』から70年代モノも、もちろんGOOD、特にギターのミック・テイラー在籍時のモノが好み、後釜のロン・ウッドも好きですが、みんな好き(笑)

「ブラウン・シュガー」「ワイルド・ホース 」で10代は聴いたアルバムでしたが、なんか『Sticky Fingers:スティッキー・フィンガーズ』は、このブログで、なんどもUPはしている。

『ベガーズ・バンケット』『レット・イット・ブリード』も上げていまいすが、『スティッキー・フィンガーズ』は、特に1曲ごとに こだわり、思いがあるようで。

ブルースロックなんですが、覚悟これがロックとのカンジで、当時ハードロック、プログレ、グラムロックと流行りの音、曲風がありましたが唯我独尊。

ストーンズはこれでサバイバルしたし、これを50年以上続けてまもなく60年になる、凄い、ほぼ同い年(笑)

で、「シスター・モーフィン」はコンポーザー作詞家にマリアンヌ・フェイスフルが上がっており、60年代後半のミック・ジャガーの恋人、元はマリアンヌのソロシングルの曲、ドラックソングでフルバージョンの事で、発売回収中止になった曲ですね。

だいぶ経て90年代ストーンズのライブでも取り上げていた曲、アコギでも演りますが、今回の動画も後日のライブ版と思います。

アルバム盤71年『Sticky Fingers:スティッキー・フィンガーズ』の「シスター・モーフィン」では69年収録。

ミック・テイラー参加でなく、ライ・クーダーが代役。これはこれで又凄い、ストーンズの伴奏参加ミュージシャンは、ほんと好みの方ばかりです。

で、マリアンヌ・フェイスフルのお蔵入の曲も後日、出ています。

ミック・ジャガーの痴話は、まあ~ミック・マリアンヌは男女含めて両方、つきあう方々が多かった(笑)

今回知ったのですが、マリアンヌのドラック禍はやらせの話との事もあるようで、驚き。70年代高校生時代のキースの血液入替え話など、プチ伝説は固く信じていたので。

なにがガセでホントなのか?? これって日本のマスゴミと同じですね(笑)

と云うことでおまけはマリアンヌ・フェイスフルで、唄は下手ですホント、これも鉄板!

Marianne Faithfull- Sister Morphine

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m