Bob Welchの「Ebony Eyes(エボニー・アイズ)」は、1977年リリースのソロ・デビュー・アルバム『French Kiss(フレンチ・キッス)』の収録曲ですね。

元フリートウッド・マックのメンバー、ボブ・ウェルチが、ハードロック・バンド「パリス(Paris)」解散後に路線変更を図り、洗練されたポップ路線で放った一枚。

奇しくも同年1977年、フリートウッド・マックの『Rumours(噂)』もリリース。

間が悪いのか――と思いきや、2作ともそれぞれ目立った。

『Rumours』はロック史に残る大ヒット。大嫌いなローリングストーン誌「歴代最高のアルバム」(2020年版)で7位にランクインする金字塔。

それと比較すれば、元同僚のミック・フリートウッドやクリスティン・マクヴィーのゲスト参加、プラチナムアルバムを達成したボブ・ウェルチの健闘は、やはり大したものだと思う。

参加メンバー

Bob Welch - Vocals, Guitars, Bass

Alvin Taylor - Drums

Gene Page - String Arrangements

Juice Newton - Backing Vocals

Christine McVie - Backing Vocals(「Sentimental Lady」)

Mick Fleetwood - Drums(「Sentimental Lady」)

Youtubeでは81年、ニックスと共演ですね。ギター上手い(笑)

Bob Welch with Stevie Nicks - Ebony Eyes (Live From The Roxy 1981)

リリース年:1977年

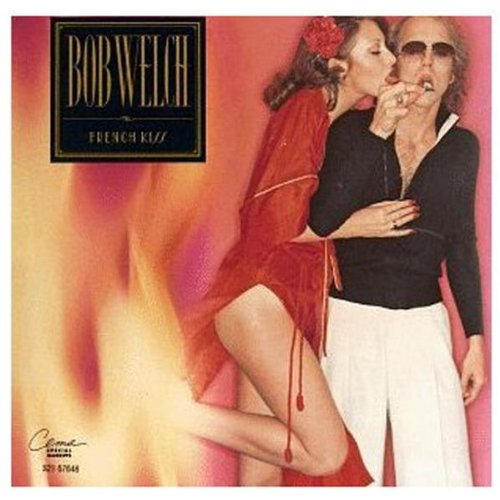

収録アルバム:French Kiss(フレンチ・キッス)

最高順位:14位(Billboard Hot 100)

作詞作曲:Bob Welch

「Ebony Eyes」という曲

マック時代に培った「浮遊感のあるメロディ」が、よりポップに研ぎ澄まされた。

雰囲気と洗練されたポップ・センスが絶妙なバランスで、「大人のロック」なのかも。

アルバム全体に流れる「都会的で少し翳りのあるメロディ」のコンセプト、この曲が体現。

フリートウッド・マックから抜けて、ウェルチは独自のポップで存在感。

『French Kiss』について

70年代は『Rumours』よりも、こちらの方が耳に残っていた、という人は少なくないはず。

ウェルチの潔さというか、POPへの躊躇のなさが、当時は新鮮だったと思う。

本作から「Ebony Eyes」(全米14位)と「Sentimental Lady」(全米8位)の2曲がヒット。

見事なプラチナムアルバムとなった。

ただ、当時も今もアルバムジャケットのデザインはいまいちのまま変わらないが(笑)。

後に80年代から本格的にフリートウッド・マックを聴き直して、『Fleetwood Mac』(1975年)、『Rumours』(1977年)、『Tusk』(1979年)に感動した身としては、70年代の自分は「マックよりウェルチ」という選択、今さらながら恥じるような、懐かしむような、複雑な気持ち(笑)

と云うことでおまけは同アルバムから、ソロ時代のウェルチ最大のヒット曲。

Bob Welch - Sentimental Lady

4500頁、15年の熱量を、今の視点で削り出す。

【再編集2026】プロジェクト始動。

ロック前

ロックはここから始まった

にほんブログ村 押していただき感謝です。m(_ _ )m