「」一覧

Atlanta Rhythm Section-Large Time

アトランタ・リズム・セクション:ARSの「Large Time」で、アルバムは78年『Champagne Jam:シャンパンジャム』ですね。

これもFENでオンタイムに覚えましたが、その時はサザンロックとは露知らずで。

ソフトロックな耳さわり、軟弱なロックは当時毛嫌いしていましたが、ラジオでかかったヒット曲「So in to You」「Spooky」「Imaginary Lover」あたりが、好みで。ブレッドを少しロックよりなバンドがいるみたいと勘違い。

そもそもアトランタ、地場ジョージア州ですからサザンロック系ですね。

60年代末から活躍のスタジオ・セッション・ミュージシャンの集まりだったようで、プロデュース業も兼ねているメンバーがいて、おのおの関係するバンドに合わせて伴奏、曲を提供できる力量があり、それが俯瞰的で、どっぷりサザンロックと聴こえなかったかなと思うですが…

サザンロックの雄、レーナード・スキナードの77年飛行機事故の悲劇へのオーマジュとして、このアルバム『シャンパンジャム』の1曲目「Large Time」あげたようで、なるほどサザンロックになっているかなと…やっと思いました。

それでも大人ロック的な全体感のアルバムですが、70年代はブリティッシュロックに大きく差があったアメリカンロックと独りよがりに思っていましたが、アトランタ・リズム・セクションは地場根ざしたアメリカンロックかなと。

で、今の事はすぐ忘れ、昔の事はよく覚えていると自覚ありでしたが、80年【ジャパン・ジャム2】の来日だったようですが行きましたが、チープトリック、カラパナ だったような、他は全然覚えていない。42年前ですが、健忘なら良いですが…ちほうだったら危機感少しありに…まあ今の事はすぐ忘れですので、諦め感が強しです(笑)

と云うことでおまけも同アルバム、主題曲で

Champagne Jam-Champagne Jam

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m

これもFENでオンタイムに覚えましたが、その時はサザンロックとは露知らずで。

ソフトロックな耳さわり、軟弱なロックは当時毛嫌いしていましたが、ラジオでかかったヒット曲「So in to You」「Spooky」「Imaginary Lover」あたりが、好みで。ブレッドを少しロックよりなバンドがいるみたいと勘違い。

そもそもアトランタ、地場ジョージア州ですからサザンロック系ですね。

60年代末から活躍のスタジオ・セッション・ミュージシャンの集まりだったようで、プロデュース業も兼ねているメンバーがいて、おのおの関係するバンドに合わせて伴奏、曲を提供できる力量があり、それが俯瞰的で、どっぷりサザンロックと聴こえなかったかなと思うですが…

サザンロックの雄、レーナード・スキナードの77年飛行機事故の悲劇へのオーマジュとして、このアルバム『シャンパンジャム』の1曲目「Large Time」あげたようで、なるほどサザンロックになっているかなと…やっと思いました。

それでも大人ロック的な全体感のアルバムですが、70年代はブリティッシュロックに大きく差があったアメリカンロックと独りよがりに思っていましたが、アトランタ・リズム・セクションは地場根ざしたアメリカンロックかなと。

で、今の事はすぐ忘れ、昔の事はよく覚えていると自覚ありでしたが、80年【ジャパン・ジャム2】の来日だったようですが行きましたが、チープトリック、カラパナ だったような、他は全然覚えていない。42年前ですが、健忘なら良いですが…ちほうだったら危機感少しありに…まあ今の事はすぐ忘れですので、諦め感が強しです(笑)

と云うことでおまけも同アルバム、主題曲で

Champagne Jam-Champagne Jam

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m

ポール・マッカートニー-A Day In The Life / Give Peace ウクライナ

Paul McCartney — A Day In The Life / Give Peace A Chance (Live in Kiev 2008)

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m

The Brothers & Sisters-All Along the Watchtower

LAのゴスペルグールプのThe Brothers & Sisters of L.A. :ブラザーズ・アンド・シスターズの「All Along the Watchtower:見張塔からずっと」で、アルバムは69年『Dylan's Gospel』ですが、2003年再販のようです。

「All Along the Watchtower:見張塔からずっと」は小生にとっては、ディランよりジミヘンがNo1でしたが、ゴスペルもありなんですね。

小生は今回初めて、このアルバムを聴きました。「All Along the Watchtower」がネットラジオ、ラジオパラダイスのかかりで、一聴で心をわしずかみ。アルバムを早速聴くと素晴らしい。

『Dylan's Gospel』ディランゴスペル、ゴスペルでのボブディランのカバー集、小生、ディラン苦手ですが、素直に聴けた。

ゴスペルは、ホントはそんなに聴きませんが、昨年公開された映画『アメイジング・グレイス アレサ・フランクリン 』や『サマー・オブ・ソウル』で楽しめました。確かに92年『天使にラブ・ソングを』は良かった、映画も唄も。

The Brothers & Sisters of L.A. Merry Clayton

アルバムはロック・POP好きにも、聴けるようなゴスペル、コーラス。

そもそも、楽曲、曲は良いと思う、ここらへんでディランの偉大さが少し理解しました(笑)

ご本人の声より、こちらの方が、素より和むと思いで聴けますので、これはゴスペルもブラザーズ・アンド・シスターズの歌唱の力かなと。

そして

世界は昔も今も混沌としてますが、少しでも人々が平穏に暮らしていきたいとの思いになりました。

と云うことでおまけは大好きな曲でこれもバーズがNo1と思っていましたが、なかなかです。

The Brothers & Sisters of L.A. - Mr. Tambourine Man

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m

「All Along the Watchtower:見張塔からずっと」は小生にとっては、ディランよりジミヘンがNo1でしたが、ゴスペルもありなんですね。

小生は今回初めて、このアルバムを聴きました。「All Along the Watchtower」がネットラジオ、ラジオパラダイスのかかりで、一聴で心をわしずかみ。アルバムを早速聴くと素晴らしい。

『Dylan's Gospel』ディランゴスペル、ゴスペルでのボブディランのカバー集、小生、ディラン苦手ですが、素直に聴けた。

ゴスペルは、ホントはそんなに聴きませんが、昨年公開された映画『アメイジング・グレイス アレサ・フランクリン 』や『サマー・オブ・ソウル』で楽しめました。確かに92年『天使にラブ・ソングを』は良かった、映画も唄も。

The Brothers & Sisters of L.A. Merry Clayton

アルバムはロック・POP好きにも、聴けるようなゴスペル、コーラス。

そもそも、楽曲、曲は良いと思う、ここらへんでディランの偉大さが少し理解しました(笑)

ご本人の声より、こちらの方が、素より和むと思いで聴けますので、これはゴスペルもブラザーズ・アンド・シスターズの歌唱の力かなと。

そして

世界は昔も今も混沌としてますが、少しでも人々が平穏に暮らしていきたいとの思いになりました。

と云うことでおまけは大好きな曲でこれもバーズがNo1と思っていましたが、なかなかです。

The Brothers & Sisters of L.A. - Mr. Tambourine Man

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m

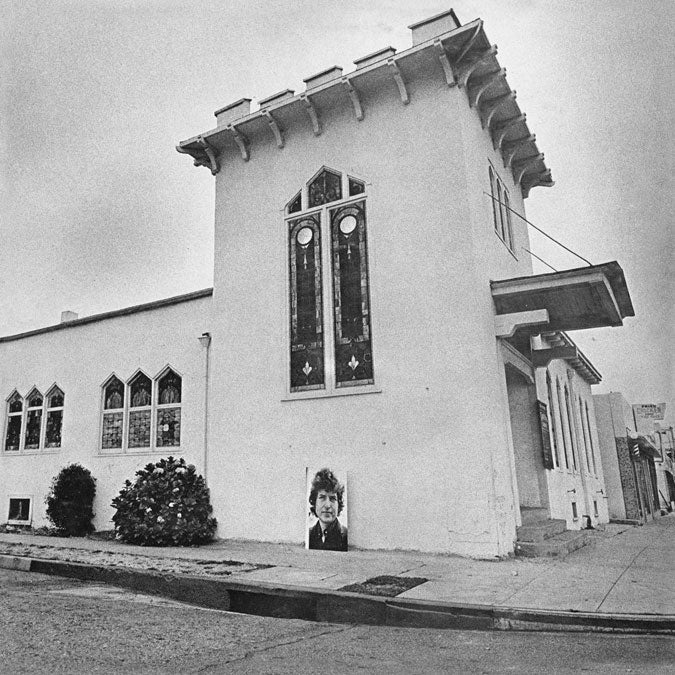

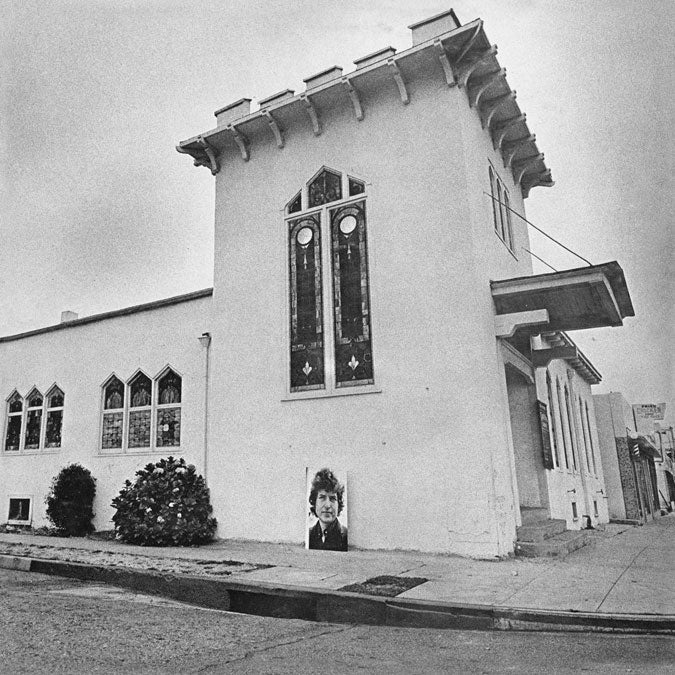

Soul Asylum – Runaway Train

ソウル・アサイラムの「Runaway Train:ラナウェイ・トレイン」は、アルバムは92年『Grave Dancers Union』ですね。

90年代ロックはサントラから、洋楽・ロックを聴くと言うよりは知った事が多かったのですが、このバンドは、子供達の行方不明が多い事、いまだに解決しているワケで無い悲劇ですが、その解決への一光なった曲として、知りました。

いかにもアメリカンロックと思いますが、当時はロックに熱中していたわけでなく、かなり冷めて認知でしたが、メロディアスなアコギなロックはシンプル、耳さわり良い。

ソウル・アサイラムのの創始メンバーのデイヴ・パーナーは80年代から活躍のようですが、大ヒットは「Runaway Train:ラナウェイ・トレイン」から。

小生が認知度上がりは、94年映画『バックビート』ビートルズ初期・創成期のメンバー関係を描いた物語フィクションとして。今はかなり事実に近いモノと評価ようです。

そのサントラに参加が、何故か当時の売れていたサーストン・ムーア、アフガン・ウィッグス、ドン・フレミング、マイク・ミルズ、デイヴ・グロール 今はなんとなくオルタナティブ系と思うけどいまだにオルタナティブはっきり理解してないですが(笑)

そしてボーカルでデイヴ・パーナーでの認知でした。

このPVはいくつかのバージョンがあるようで、実際に行方不明になった子供達の写真を使い、公示のようなPV、実際に発見された子供達にいたとの事のようで、音楽の力を感じる、インパクトありなプロモーションでした。

アメリカロックの物申す事は90年代になっても、エンタメとして聴く側・市民との連帯感は、昔から続く伝統との思いになりますね。

と云うことでおまけも同アルバムからで、

Soul Asylum - Somebody to Shove

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m

90年代ロックはサントラから、洋楽・ロックを聴くと言うよりは知った事が多かったのですが、このバンドは、子供達の行方不明が多い事、いまだに解決しているワケで無い悲劇ですが、その解決への一光なった曲として、知りました。

いかにもアメリカンロックと思いますが、当時はロックに熱中していたわけでなく、かなり冷めて認知でしたが、メロディアスなアコギなロックはシンプル、耳さわり良い。

ソウル・アサイラムのの創始メンバーのデイヴ・パーナーは80年代から活躍のようですが、大ヒットは「Runaway Train:ラナウェイ・トレイン」から。

小生が認知度上がりは、94年映画『バックビート』ビートルズ初期・創成期のメンバー関係を描いた物語フィクションとして。今はかなり事実に近いモノと評価ようです。

そのサントラに参加が、何故か当時の売れていたサーストン・ムーア、アフガン・ウィッグス、ドン・フレミング、マイク・ミルズ、デイヴ・グロール 今はなんとなくオルタナティブ系と思うけどいまだにオルタナティブはっきり理解してないですが(笑)

そしてボーカルでデイヴ・パーナーでの認知でした。

このPVはいくつかのバージョンがあるようで、実際に行方不明になった子供達の写真を使い、公示のようなPV、実際に発見された子供達にいたとの事のようで、音楽の力を感じる、インパクトありなプロモーションでした。

アメリカロックの物申す事は90年代になっても、エンタメとして聴く側・市民との連帯感は、昔から続く伝統との思いになりますね。

と云うことでおまけも同アルバムからで、

Soul Asylum - Somebody to Shove

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m

Roger Waters – Pigs (Three Different Ones)

ロジャー・ウォーターズの「Pigs (Three Different Ones) :ピッグス(三種類のタイプ)」で、2020年リリースの『US + THEM:アス・アンド・ゼム』は2018年オランダ・アムステルダム公演、19年映画館で上映になったライヴショーでした。

この動画は2016年メキシコライブのようです、ロジャー・ウォーターズYouTubeオフィシャルでは公示されていました。

「Pigs」はピンク・フロイドの1977年 『アニマルズ』で、これと70年『原子心母』は70年代後半、高校時代、落ち込んだ時、よう聴いた、ダークサイドになるとき。

映像の方はお見事、映画館で観た時は、ロジャー・ウォーターズはピンク・フロイドの源泉…納得させられました。

「Pigs (Three Different Ones) :ピッグス(三種類のタイプ)」は権力者、拝金主義者と批判する曲と思いますが、この時はアメリカが対象ですが……多い同意ですが、さらに今は…

【このブログ、反原発で始まったブログです。例えをロックのカウンターカルチャーになぞり、時たま、私見があります】

なんとなく、予想していたが…

ロシアのウクライナ侵攻で、チェルノブイリ原発は稼働停止しているが、ヨーロッパ最大級のウクライナ南部のザポロジエ原発を攻撃する??? これはジュノサイドと同じ。

もう他国への攻撃はICBMでなく、テロ攻撃レベルで原発狙えば、同等の被害を与える可能性がある事を世界中が知ってしまった。

これって、今後人類がもの凄い重荷を持った事を意味する。

世界には平和より、己の信とする事を優先して、他の生存をないがしろにする為政者、権力者がいる。そんな為政者は、テロリストと違いはあるのか!

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m

この動画は2016年メキシコライブのようです、ロジャー・ウォーターズYouTubeオフィシャルでは公示されていました。

「Pigs」はピンク・フロイドの1977年 『アニマルズ』で、これと70年『原子心母』は70年代後半、高校時代、落ち込んだ時、よう聴いた、ダークサイドになるとき。

映像の方はお見事、映画館で観た時は、ロジャー・ウォーターズはピンク・フロイドの源泉…納得させられました。

「Pigs (Three Different Ones) :ピッグス(三種類のタイプ)」は権力者、拝金主義者と批判する曲と思いますが、この時はアメリカが対象ですが……多い同意ですが、さらに今は…

【このブログ、反原発で始まったブログです。例えをロックのカウンターカルチャーになぞり、時たま、私見があります】

なんとなく、予想していたが…

ロシアのウクライナ侵攻で、チェルノブイリ原発は稼働停止しているが、ヨーロッパ最大級のウクライナ南部のザポロジエ原発を攻撃する??? これはジュノサイドと同じ。

もう他国への攻撃はICBMでなく、テロ攻撃レベルで原発狙えば、同等の被害を与える可能性がある事を世界中が知ってしまった。

これって、今後人類がもの凄い重荷を持った事を意味する。

世界には平和より、己の信とする事を優先して、他の生存をないがしろにする為政者、権力者がいる。そんな為政者は、テロリストと違いはあるのか!

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m

一風堂 – German Road

一風堂の「German Road:ジューマンロード」で、アルバムは80年『REAL』ですね。

79年YMO:イエロー・マジック・オーケストラの2rd『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー』は、テクノPOPへ親近感が一挙に爆発、日本産に感じる喜びと驚き、これも大好きな音楽ジャンルになりましたが。

テクノPOP、テクノは、70年代後半に西ドイツ(昔はこうだった)のクラフトワーク、タンジェリン・ドリームがやっと認知、78年ぐらいに変な音楽あるとアメリカのディーヴォ、B-52'sに興味もつのですが、その中でYMOはぐんばつに良かった。

で、日本にも、テクノPOPがブームぽくなると、多くのバンドが出始めて、有名だったのが一風堂、P-MODEL、ヒカシュー、プラスチックスあたりでライブを出向いたバンドもあり、流行りにノリたい気持ちがあった(笑)

一風堂はこの『REAL』後のCMタイアップの82年「すみれ September Love」で、ヒットになりましたが、その前から創始メンバーの土屋 昌巳さんは、70年代から活躍のミュージシャン、ジャパンのサポートメンバーでもありました。

『REAL』は「ジューマンロード」では、明らかにクラフトワークのパクリ……リスペクトと思うようしました(笑)楽曲には「NEU!」はこれもドイツのロックバンド名を使ったり、テクノPOP源流を祀り上げ。

でも『REAL』普通に洋楽のノリもありで、その不思議感は外向けアジアンの味わいより、かなり和製の昭和歌謡テクノ(笑)とだったかもと久しぶりに聴いたら、思いました。

と云うことでおまけも同アルバムからで

一風堂 - Mysterious Night

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m

79年YMO:イエロー・マジック・オーケストラの2rd『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー』は、テクノPOPへ親近感が一挙に爆発、日本産に感じる喜びと驚き、これも大好きな音楽ジャンルになりましたが。

テクノPOP、テクノは、70年代後半に西ドイツ(昔はこうだった)のクラフトワーク、タンジェリン・ドリームがやっと認知、78年ぐらいに変な音楽あるとアメリカのディーヴォ、B-52'sに興味もつのですが、その中でYMOはぐんばつに良かった。

で、日本にも、テクノPOPがブームぽくなると、多くのバンドが出始めて、有名だったのが一風堂、P-MODEL、ヒカシュー、プラスチックスあたりでライブを出向いたバンドもあり、流行りにノリたい気持ちがあった(笑)

一風堂はこの『REAL』後のCMタイアップの82年「すみれ September Love」で、ヒットになりましたが、その前から創始メンバーの土屋 昌巳さんは、70年代から活躍のミュージシャン、ジャパンのサポートメンバーでもありました。

『REAL』は「ジューマンロード」では、明らかにクラフトワークのパクリ……リスペクトと思うようしました(笑)楽曲には「NEU!」はこれもドイツのロックバンド名を使ったり、テクノPOP源流を祀り上げ。

でも『REAL』普通に洋楽のノリもありで、その不思議感は外向けアジアンの味わいより、かなり和製の昭和歌謡テクノ(笑)とだったかもと久しぶりに聴いたら、思いました。

と云うことでおまけも同アルバムからで

一風堂 - Mysterious Night

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m

Patti Smith-Gimme Shelter

パティ・スミスの「Gimme Shelter:ギミー・シェルター 」で、アルバムは2007年カバーアルバム『Twelve:トゥウェルブ』ですね。

カバー集ですが、20世紀の名曲、12曲・Twelve

カウンターカルチャーソングも多い、21世紀に出たアルバムですが、パティ・スミスの世界です。

【このブログ、反原発で始まったブログです。例えをロックのカウンターカルチャーになぞり、時たま、私見があります】

Gimme Shelter!!

ついに始まった。グローバル化はホント面倒!!

第3次世界大戦は漫画、ゲームでは東ヨーロッパを舞台にしているモノ、多いけど。

的外れな話では無いと思う。

ウクライナ以外に進攻するようになったら…第3次世界大戦。

武漢肺炎が収束するか期待の2023年が…

遠い国の話と関係ねえと言えない、エネルギー買う国、日本は厳しい、もう円が強い時代では無い。

国としてロシアを信任する日本人は少ないと思う。

小生はアメリカには期待しない、信任もしてない、東京大空襲・多くの都市・街への空襲、広島・長崎への原爆、沖縄、市民へのジュノサイド忘れない。

この国のいびつなイデオロギーはロシアと同等、本質は世界平和をそぐもの。

どうなる……ほんと面倒だ。

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m

カバー集ですが、20世紀の名曲、12曲・Twelve

カウンターカルチャーソングも多い、21世紀に出たアルバムですが、パティ・スミスの世界です。

【このブログ、反原発で始まったブログです。例えをロックのカウンターカルチャーになぞり、時たま、私見があります】

Gimme Shelter!!

ついに始まった。グローバル化はホント面倒!!

第3次世界大戦は漫画、ゲームでは東ヨーロッパを舞台にしているモノ、多いけど。

的外れな話では無いと思う。

ウクライナ以外に進攻するようになったら…第3次世界大戦。

武漢肺炎が収束するか期待の2023年が…

遠い国の話と関係ねえと言えない、エネルギー買う国、日本は厳しい、もう円が強い時代では無い。

国としてロシアを信任する日本人は少ないと思う。

小生はアメリカには期待しない、信任もしてない、東京大空襲・多くの都市・街への空襲、広島・長崎への原爆、沖縄、市民へのジュノサイド忘れない。

この国のいびつなイデオロギーはロシアと同等、本質は世界平和をそぐもの。

どうなる……ほんと面倒だ。

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m