「」一覧

Stanley Clarke-School Days

スタンリー・クラークの「School Days:スクール・デイズ 」で、アルバムは同主題76年『School Days』ですね。

ビリー・アイリッシュを聴いちゃたら、振り子のより戻しで(笑)、まあ70年代サウンドへ。

あんまりフュージョンを上げないブログですが、ロック系強しのアルバムは好きなもんで。

70年代フュージョンのベーシストは ジャコ・パストリアスとスタンリー・クラークが双璧と思いますが、どうしても天才ジャコの悲劇的な結末にシンパシーを感じてしまいますが、音楽的にはスタンリー・クラークのロック歩みよりは好きでした。

ジャコとスタンリーは51年生の同歳、70年代のフュージョンに、すげえ二人がいたわけです。ジャコは87年没、早死35歳でしたね。

スタンリー・クラークはチック・コリアのリーダーのリターン・トゥ・フォーエヴァーから、フュージョンへ、ジャコ・パストリアスはソロアルバム先行でした、オンタイムではこれも大大好きウェザー・リポートのメンバーで注目でした。

フュージョンは当時の流行り、又エレクトリックな楽器でのジャズがロックリズムへの融合はインストでも違和感なし、軽やかもあり、ヘビィーもあり、そして深淵な音を感じさせました。

で、スタンリー・クラークの『School Days』はプラス、ファニーなカンジで、これはラジオFMで覚えました。

AMとFMの違い、音楽鑑賞では、FMは良い音でステレオ! 昔はなかなか買えないレコード、ましてロックアルバム優先でしたので、フュージョンはまずラジオで知る機会多しでした。

スタンリー・クラークは『School Days』前の75年『ジャーニー・トゥ・ラヴ:慈愛への旅路』 と後の78年『モダン・マン』では、ジェフ・ベックをギターで参加させています。

79年にはストーンズのキース・リチャーズとロン・ウッドの超短命プロジェクトのニュー・バーバリアンズに参加。この頃がロックロックしていた時期かもです。

動画は80年代に入り、キーボートのジョージ・デュークとのClarke/Duke Projectのようで、アルバムもありますが、まずはSchool Days演奏ですね。

と云うことでおまけは悩みましたが75年『ジャーニー・トゥ・ラヴ:慈愛への旅路』 から、基本ベックは好きではありませんが、昔は三大ギタリストと言って聴いた(笑)

Stanley Clarke-Hello Jeff

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m

ビリー・アイリッシュを聴いちゃたら、振り子のより戻しで(笑)、まあ70年代サウンドへ。

あんまりフュージョンを上げないブログですが、ロック系強しのアルバムは好きなもんで。

70年代フュージョンのベーシストは ジャコ・パストリアスとスタンリー・クラークが双璧と思いますが、どうしても天才ジャコの悲劇的な結末にシンパシーを感じてしまいますが、音楽的にはスタンリー・クラークのロック歩みよりは好きでした。

ジャコとスタンリーは51年生の同歳、70年代のフュージョンに、すげえ二人がいたわけです。ジャコは87年没、早死35歳でしたね。

スタンリー・クラークはチック・コリアのリーダーのリターン・トゥ・フォーエヴァーから、フュージョンへ、ジャコ・パストリアスはソロアルバム先行でした、オンタイムではこれも大大好きウェザー・リポートのメンバーで注目でした。

フュージョンは当時の流行り、又エレクトリックな楽器でのジャズがロックリズムへの融合はインストでも違和感なし、軽やかもあり、ヘビィーもあり、そして深淵な音を感じさせました。

で、スタンリー・クラークの『School Days』はプラス、ファニーなカンジで、これはラジオFMで覚えました。

AMとFMの違い、音楽鑑賞では、FMは良い音でステレオ! 昔はなかなか買えないレコード、ましてロックアルバム優先でしたので、フュージョンはまずラジオで知る機会多しでした。

スタンリー・クラークは『School Days』前の75年『ジャーニー・トゥ・ラヴ:慈愛への旅路』 と後の78年『モダン・マン』では、ジェフ・ベックをギターで参加させています。

79年にはストーンズのキース・リチャーズとロン・ウッドの超短命プロジェクトのニュー・バーバリアンズに参加。この頃がロックロックしていた時期かもです。

動画は80年代に入り、キーボートのジョージ・デュークとのClarke/Duke Projectのようで、アルバムもありますが、まずはSchool Days演奏ですね。

と云うことでおまけは悩みましたが75年『ジャーニー・トゥ・ラヴ:慈愛への旅路』 から、基本ベックは好きではありませんが、昔は三大ギタリストと言って聴いた(笑)

Stanley Clarke-Hello Jeff

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m

桃の節句 娘の押し ビリー・アイリッシュを聴く everything i wanted

ビリー・アイリッシュのシングルで2019年「everything i wanted」です。

Billie Eilish - everything i wanted

雛祭り ですが、もう雛人形を飾らなくなって久しい。娘も今年は大学4年生、本日車の免許を取ってきたようです。就職のガイダンスも始まったようで、コロナ禍で3年生はインターネット授業・体育科なのに 厳しい就職活動かなと…今を生きる、何とかする力に期待ですが、まあ心配。

厳しい就職活動かなと…今を生きる、何とかする力に期待ですが、まあ心配。

いつの間にか、大人になった。まあ、ずっと子ども扱いで、一時は、うとしい親父だったようで…今も。

で、祖父・小生・娘と音楽の楽しむ遺伝は繋がったようで、娘もジャスティンビーバーに興味を持ち、洋楽を聴いて10年目、あの年2011年から。

で、小生が今聴く音楽の問に?「ビリー・アイリッシュ」と。

10代で20年第62回グラミー賞、主要4部門を受賞・独占は初めてだそうです。娘かなり力説。この頃会話らしい事もなかったのでびっくり。そして娘「珍しい、ビリー・アイリッシュ聴けるの??」と、聴くのでなく、聴けるのと少し腹立ち(笑)

小生知ったかぶりで、数少ない知っている事で、アルバム『When We All Fall Asleep, Where Do We Go?』は「ジャケ気持ち悪いし」と言うと!

「音楽は凄く良い」との事で、アルバム含め・シングルを聴いてみました。もちろんスポティファイで、こんな時は便利だ。

インタースコープ・レコードなんですね。21世紀、音楽業界の雄・レコード会社を仕切りましたね。ここは生き残る。

ビリー・アイリッシュ、21世紀生・21世紀の音楽、けっこうメロな曲も多いようですね。ラップはそんなに入っていない。けっこうオーソドックス!

奇をてらう、性格・生まれ持ったモノと、それに連動させるプロモ多しと思うけど…

ビリー・アイリッシュは凄いと思う。10代でこの完成形、やっぱりアメリカ音楽・マーケット力は存在感はあるなと。

そして桃の節句、ちょこっと娘と話しらしい会話したので、良いとします。

と云うことでおまけは娘が聴いていたので、耳タコになった曲で

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m

Billie Eilish - everything i wanted

雛祭り ですが、もう雛人形を飾らなくなって久しい。娘も今年は大学4年生、本日車の免許を取ってきたようです。就職のガイダンスも始まったようで、コロナ禍で3年生はインターネット授業・体育科なのに

いつの間にか、大人になった。まあ、ずっと子ども扱いで、一時は、うとしい親父だったようで…今も。

で、祖父・小生・娘と音楽の楽しむ遺伝は繋がったようで、娘もジャスティンビーバーに興味を持ち、洋楽を聴いて10年目、あの年2011年から。

で、小生が今聴く音楽の問に?「ビリー・アイリッシュ」と。

10代で20年第62回グラミー賞、主要4部門を受賞・独占は初めてだそうです。娘かなり力説。この頃会話らしい事もなかったのでびっくり。そして娘「珍しい、ビリー・アイリッシュ聴けるの??」と、聴くのでなく、聴けるのと少し腹立ち(笑)

小生知ったかぶりで、数少ない知っている事で、アルバム『When We All Fall Asleep, Where Do We Go?』は「ジャケ気持ち悪いし」と言うと!

「音楽は凄く良い」との事で、アルバム含め・シングルを聴いてみました。もちろんスポティファイで、こんな時は便利だ。

インタースコープ・レコードなんですね。21世紀、音楽業界の雄・レコード会社を仕切りましたね。ここは生き残る。

ビリー・アイリッシュ、21世紀生・21世紀の音楽、けっこうメロな曲も多いようですね。ラップはそんなに入っていない。けっこうオーソドックス!

奇をてらう、性格・生まれ持ったモノと、それに連動させるプロモ多しと思うけど…

ビリー・アイリッシュは凄いと思う。10代でこの完成形、やっぱりアメリカ音楽・マーケット力は存在感はあるなと。

そして桃の節句、ちょこっと娘と話しらしい会話したので、良いとします。

と云うことでおまけは娘が聴いていたので、耳タコになった曲で

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m

Neil Young and Crazy Horse – Sleeps With Angels

ニール・ヤング&クレイジー・ホースで「Sleeps With Angels」で、アルバムは同主題94年『Sleeps with Angels:スリープス・ウィズ・エンジェルズ』ですね。

ニール・ヤングは多作で困ったちゃんアルバムがありますが、まあ、それでも小生的にはフランクザッパよりは、聴ける。

で、60年代後半から80年代かけてと80年代末から90年代半ば、相性と言うか、ハマりやすくシンクロする。基本根暗なんで、ニール・ヤングの鬱感がこれが同調します。

メインはソロ、クレイジー・ホースですがサポートバンド、プロジェクトだったり、アルバムの主を変えますが、激しくとも歪む曲ですが、ニール・ヤングの寂寥感ありで、生を語るアルバムが好き。

この動画はカート・コバーン表紙での「Sleeps With Angels」ですが、94年自死したと言われる(わかんないよね)カートコバーンの事を唄っている事ですが…

遺書に、ニールの79年『Rust Never Sleeps』の「Hey Hey, My My 」の引用があり、彼なりの返歌『Sleeps with Angels:スリープス・ウィズ・エンジェルズ』だったと思いますが、ヘビィで、アコギ的な曲、歪ありギターの曲で、重く響く、それでも最後の曲に、生を持たせる。

「Hey Hey, My My 」の「燃え尽きたほうが良いかも」は如何にもロックロール的な詩のカッコよさへ自責的反応は…

ニールはあくまでも、時勢のパンクへのシンパシーを感じて歌ったと思うど、そして「Rock and roll can never die:ロックンロールは死なない」と。

伝言ゲームのような恣意的解釈の瑕疵そしてドラックが、悲劇へ繋がったと思うけど。

生への渇望とやるせなさ、それがヘビィな暗さのアルバム『Sleeps with Angels:スリープス・ウィズ・エンジェルズ』かなと思うのです。

と云うことで同アルバムから如何にニール・ヤングらしい長い曲で

Neil Young and Crazy Horse - Change Your Mind

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m

ニール・ヤングは多作で困ったちゃんアルバムがありますが、まあ、それでも小生的にはフランクザッパよりは、聴ける。

で、60年代後半から80年代かけてと80年代末から90年代半ば、相性と言うか、ハマりやすくシンクロする。基本根暗なんで、ニール・ヤングの鬱感がこれが同調します。

メインはソロ、クレイジー・ホースですがサポートバンド、プロジェクトだったり、アルバムの主を変えますが、激しくとも歪む曲ですが、ニール・ヤングの寂寥感ありで、生を語るアルバムが好き。

この動画はカート・コバーン表紙での「Sleeps With Angels」ですが、94年自死したと言われる(わかんないよね)カートコバーンの事を唄っている事ですが…

遺書に、ニールの79年『Rust Never Sleeps』の「Hey Hey, My My 」の引用があり、彼なりの返歌『Sleeps with Angels:スリープス・ウィズ・エンジェルズ』だったと思いますが、ヘビィで、アコギ的な曲、歪ありギターの曲で、重く響く、それでも最後の曲に、生を持たせる。

「Hey Hey, My My 」の「燃え尽きたほうが良いかも」は如何にもロックロール的な詩のカッコよさへ自責的反応は…

ニールはあくまでも、時勢のパンクへのシンパシーを感じて歌ったと思うど、そして「Rock and roll can never die:ロックンロールは死なない」と。

伝言ゲームのような恣意的解釈の瑕疵そしてドラックが、悲劇へ繋がったと思うけど。

生への渇望とやるせなさ、それがヘビィな暗さのアルバム『Sleeps with Angels:スリープス・ウィズ・エンジェルズ』かなと思うのです。

と云うことで同アルバムから如何にニール・ヤングらしい長い曲で

Neil Young and Crazy Horse - Change Your Mind

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m

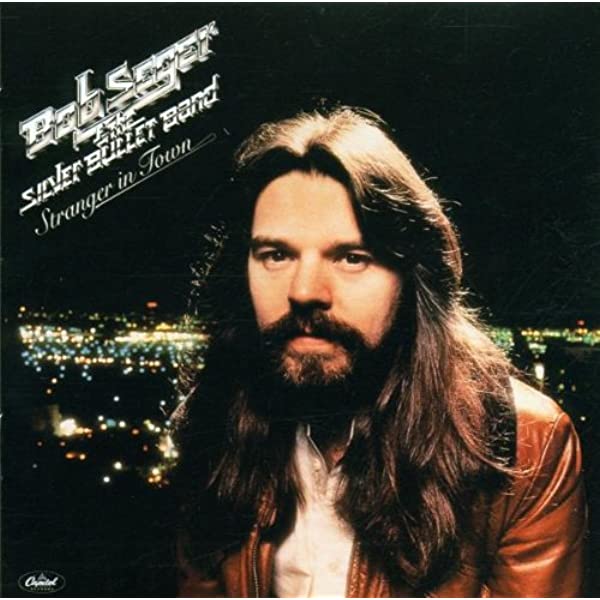

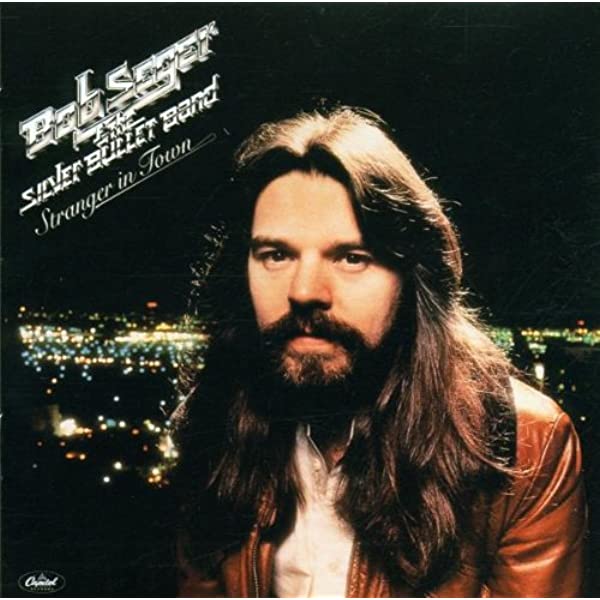

Bob Seger – Hollywood Nights

ボブ・シーガー&ザ・シルバー・バレット・バンドの「Hollywood Nights:夜のハリウッド」で、アルバムは78年『Stranger in Town:見知らぬ街』ですね。

これもオンタイムはラジオで覚えたましたが、ブルーススプリングスティーンとは違う味わい、ハスキーですがカントリー系よりは、アメリカンロックの素のカンジです。

日本では小生的にはライブ盤76年『Live Bullet』と『Night Moves』あたりからと認知だと裏覚えですが、60年代末からソロ・バンドで活躍で、グレン・フライから始まるイーグルスとの交流や、地道にライブ活動。

70年代末イーグルスとの共作「Heartache Tonight」がヒット、次作の80年『Against the Wind:奔馬の如く』は、自前で大ヒットでしたね。

小生的にはニューウェイブですが、売上的にマーケット的には、メインストリームはけっこう王道POP・ロックそしてダンスミュージック(ディスコ)でカウントすると、新しいロックがめちゃくちゃ売れていた訳でも無い。

Bob Seger & the Silver Bullet Band-Hollywood Nights

で、実際にボブ・シーガーは凄いかもと思うようになったは、サントラや楽曲提供でヒットや活躍が多い。

特に小生的にはアメリカンロックPOP・音楽を知る上で、座右の映画94年『フォレスト・ガンプ/一期一会』に「Against the Wind」があり、これが絶妙な挿入歌、まあ映画自体、すべてのサントラのロック・POP曲はアメリカ現代史の時節ストーリーにシンクロする映画でしたが。

ボブ・シーガーが、カバーと映画で使われていた事に気がつくわけで、これは完璧な後追い。70年代は、少しでもカントリー系が感じるモノとは距離感ありありでした。

このアルバム『Stranger in Town:見知らぬ街』からは、「We've Got Tonight:愛・ひととき」邦題が(笑)後83年にケニー・ロジャースとシーナ・イーストンでデュエットでヒット、「Old Time Rock & Roll」がトムクルーズのブレイクきっかけの83年映画『卒業白書』のサントラ。

後にボブ・シーガー自身が関わるサントラも多く、「Hollywood Nights」は兆しだった!

70年代末から80年代は安定的な人気になりましたが、でも日本ではボス・ブルーススプリングスティーンがえらく人気があった時期、かぶった感あったのかな…と思うしだいです。

と云うことでおまけは同アルバム好きな曲でグレン・フライが伴奏ですね。

Bob Seger & The Silver Bullet Band - Till it shines

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m

これもオンタイムはラジオで覚えたましたが、ブルーススプリングスティーンとは違う味わい、ハスキーですがカントリー系よりは、アメリカンロックの素のカンジです。

日本では小生的にはライブ盤76年『Live Bullet』と『Night Moves』あたりからと認知だと裏覚えですが、60年代末からソロ・バンドで活躍で、グレン・フライから始まるイーグルスとの交流や、地道にライブ活動。

70年代末イーグルスとの共作「Heartache Tonight」がヒット、次作の80年『Against the Wind:奔馬の如く』は、自前で大ヒットでしたね。

小生的にはニューウェイブですが、売上的にマーケット的には、メインストリームはけっこう王道POP・ロックそしてダンスミュージック(ディスコ)でカウントすると、新しいロックがめちゃくちゃ売れていた訳でも無い。

Bob Seger & the Silver Bullet Band-Hollywood Nights

で、実際にボブ・シーガーは凄いかもと思うようになったは、サントラや楽曲提供でヒットや活躍が多い。

特に小生的にはアメリカンロックPOP・音楽を知る上で、座右の映画94年『フォレスト・ガンプ/一期一会』に「Against the Wind」があり、これが絶妙な挿入歌、まあ映画自体、すべてのサントラのロック・POP曲はアメリカ現代史の時節ストーリーにシンクロする映画でしたが。

ボブ・シーガーが、カバーと映画で使われていた事に気がつくわけで、これは完璧な後追い。70年代は、少しでもカントリー系が感じるモノとは距離感ありありでした。

このアルバム『Stranger in Town:見知らぬ街』からは、「We've Got Tonight:愛・ひととき」邦題が(笑)後83年にケニー・ロジャースとシーナ・イーストンでデュエットでヒット、「Old Time Rock & Roll」がトムクルーズのブレイクきっかけの83年映画『卒業白書』のサントラ。

後にボブ・シーガー自身が関わるサントラも多く、「Hollywood Nights」は兆しだった!

70年代末から80年代は安定的な人気になりましたが、でも日本ではボス・ブルーススプリングスティーンがえらく人気があった時期、かぶった感あったのかな…と思うしだいです。

と云うことでおまけは同アルバム好きな曲でグレン・フライが伴奏ですね。

Bob Seger & The Silver Bullet Band - Till it shines

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m

ロックのブログなんですが?…なんとDaft Punk ですか!

もしかして、このブログの1日アクセス記録更新かも⁈

なんか朝からアクセスが可笑しいなと…

この頃、過激なブログも書いてないし、のほほ~おんと、事なかれ主義ブログになりそうなのに何故?

で、アクセスページを確認するとダフト・パンク????

このブログはロックブログだし、10年目、3500頁・6千曲以上上げて、好きな曲アルバム・興味あった曲アルバム・聴いた曲の私見・思いを書いてきた。

ロック以外も稀には上げるけど極小、ロック・POP99%で内テクノ・シンセPOP系は5%以下と思うけど…

ダフト・パンクは4項だけなのに、なんでロック記事が人気無いのと、ちと寂しい(笑)

何故・何故??と思ったら、お気に入りブログを見て、気がつきました。解散なんですね。YouTube上がっていた。捻りなしの動画、そうなんですか。

2013年『Random Access Memories:ランダム・アクセス・メモリーズ』の出来は良かったですね。

ディスコ、そしてテクノPOP、ユーロビートも踊る方で体験してますが、ダンスミュージックはあくまでも、メインでは無いと思いでしたが…

『ランダム・アクセス・メモリーズ』は素晴らしい!

フランス人なのにインターナショナルぷらす小生的には、ジャン・ミッシェル・ジャールの国のシンセPOPは、チト違うなと正直感心しました。

まだ若いから、お互いに違う道を歩むと解釈しました。

と云うことでおまけは『ランダム・アクセス・メモリーズ』から鉄板ですが…

このアルバムも捨て曲なしですね、これが今のメインストリームだと思う。

昔のロック世代にも、ノスタルジックで響く。(動画を落とされないように工夫してますね)

Daft Punk Feat Pharrel Williams - Get Lucky

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m

なんか朝からアクセスが可笑しいなと…

この頃、過激なブログも書いてないし、のほほ~おんと、事なかれ主義ブログになりそうなのに何故?

で、アクセスページを確認するとダフト・パンク????

このブログはロックブログだし、10年目、3500頁・6千曲以上上げて、好きな曲アルバム・興味あった曲アルバム・聴いた曲の私見・思いを書いてきた。

ロック以外も稀には上げるけど極小、ロック・POP99%で内テクノ・シンセPOP系は5%以下と思うけど…

ダフト・パンクは4項だけなのに、なんでロック記事が人気無いのと、ちと寂しい(笑)

何故・何故??と思ったら、お気に入りブログを見て、気がつきました。解散なんですね。YouTube上がっていた。捻りなしの動画、そうなんですか。

2013年『Random Access Memories:ランダム・アクセス・メモリーズ』の出来は良かったですね。

ディスコ、そしてテクノPOP、ユーロビートも踊る方で体験してますが、ダンスミュージックはあくまでも、メインでは無いと思いでしたが…

『ランダム・アクセス・メモリーズ』は素晴らしい!

フランス人なのにインターナショナルぷらす小生的には、ジャン・ミッシェル・ジャールの国のシンセPOPは、チト違うなと正直感心しました。

まだ若いから、お互いに違う道を歩むと解釈しました。

と云うことでおまけは『ランダム・アクセス・メモリーズ』から鉄板ですが…

このアルバムも捨て曲なしですね、これが今のメインストリームだと思う。

昔のロック世代にも、ノスタルジックで響く。(動画を落とされないように工夫してますね)

Daft Punk Feat Pharrel Williams - Get Lucky

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m

Edgar Winter-Give It Everything You Got

エドガー・ウィンター 、エドガー・ウィンターズ・ホワイト・トラッシュ の「Give It Everything You Got」で、アルバムは71年『 Edgar Winter's White Trash』ですね。

エドガー・ウィンターの2ndで、ソロでなくバンド名・アルバム名のEdgar Winter's White Trash、この次作は3rd72年『Roadwork』はライブ盤。

4thのヒットアルバム72年『They Only Come Out at Night:ゼイ・オンリー・カム・アウト・アット・ナイト』で、エドガー・ウィンター・グループになるのですね。

兄ジョニー・ウィンターも参加、プロデューサー兼ギターのリック・デリンジャー、84年のヒット曲「あなたを夢みて」のベース・ボーカルのダン・ハートマンはまだスタッフ扱いで、エドガー・ウィンター・グループになってから。

「Give It Everything You Got」は強烈なファンク・ハードロック。アルバムではサックスはエドガー、ストリングスも入り、バラエティーで、シカゴよりは小生のようなハードロック好きには向いている。

そして77年にホワイト・トラッシュが、復活のアルバムは『Recycled』とすこしソフトでしたが、ややっこしい(笑)

ファンク気が強しが、これが本場のブルー・アイド・ソウル、英国発とチト違う。

ハードロック寄りで、エネルギッシュなアメリカンロックで、ここらへんもしっくり効く。

サックス・ストリングスが入ってもハードロックは演れる、ボーカルは合いの手を入れて6人ぐぐらい揃えている、エドガー・ウィンターの緊張感はMAX、そしてスローな曲でおおらかさが対が見事。

70年代から、ウィンター兄弟はFENのおかげで知ることができましたが、アメリカンロックのハード・ブルースロックは、GFRしかり、ファンキーでエネルギッシュと改めて納得のアルバムですね。

と云うことでおまけは、このアルバムほんと捨て曲なしですが、好きなバラードで

Edgar Winter- Fly Away

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m

エドガー・ウィンターの2ndで、ソロでなくバンド名・アルバム名のEdgar Winter's White Trash、この次作は3rd72年『Roadwork』はライブ盤。

4thのヒットアルバム72年『They Only Come Out at Night:ゼイ・オンリー・カム・アウト・アット・ナイト』で、エドガー・ウィンター・グループになるのですね。

兄ジョニー・ウィンターも参加、プロデューサー兼ギターのリック・デリンジャー、84年のヒット曲「あなたを夢みて」のベース・ボーカルのダン・ハートマンはまだスタッフ扱いで、エドガー・ウィンター・グループになってから。

「Give It Everything You Got」は強烈なファンク・ハードロック。アルバムではサックスはエドガー、ストリングスも入り、バラエティーで、シカゴよりは小生のようなハードロック好きには向いている。

そして77年にホワイト・トラッシュが、復活のアルバムは『Recycled』とすこしソフトでしたが、ややっこしい(笑)

ファンク気が強しが、これが本場のブルー・アイド・ソウル、英国発とチト違う。

ハードロック寄りで、エネルギッシュなアメリカンロックで、ここらへんもしっくり効く。

サックス・ストリングスが入ってもハードロックは演れる、ボーカルは合いの手を入れて6人ぐぐらい揃えている、エドガー・ウィンターの緊張感はMAX、そしてスローな曲でおおらかさが対が見事。

70年代から、ウィンター兄弟はFENのおかげで知ることができましたが、アメリカンロックのハード・ブルースロックは、GFRしかり、ファンキーでエネルギッシュと改めて納得のアルバムですね。

と云うことでおまけは、このアルバムほんと捨て曲なしですが、好きなバラードで

Edgar Winter- Fly Away

にほんブログ村

押していただき感謝です。m(_ _ )m